1953年,志愿军师长王扶之回国,在回乡的路上偶遇一赶车老农,于是便乘车回家,两人相谈甚欢,可谁料分别之前,老人突然提起,自己儿子王硕12岁就参军了,几十年没消息,王扶之愣住了,眼前这位老人,正是他近20年未见的父亲。

1953年春日,陕北高原上,一辆朴素的马车慢悠悠地前进,车上坐着两人,一位是刚从朝鲜战场负伤归国的志愿军师长,另一位是饱经岁月磨砺的赶车老汉,旅途中,他们谈天说地,不曾想到命运之手正悄然将他们联系在一起,临别之时,老汉一句看似随意的问话,却让师长内心翻涌起波澜,这位师长究竟是谁?

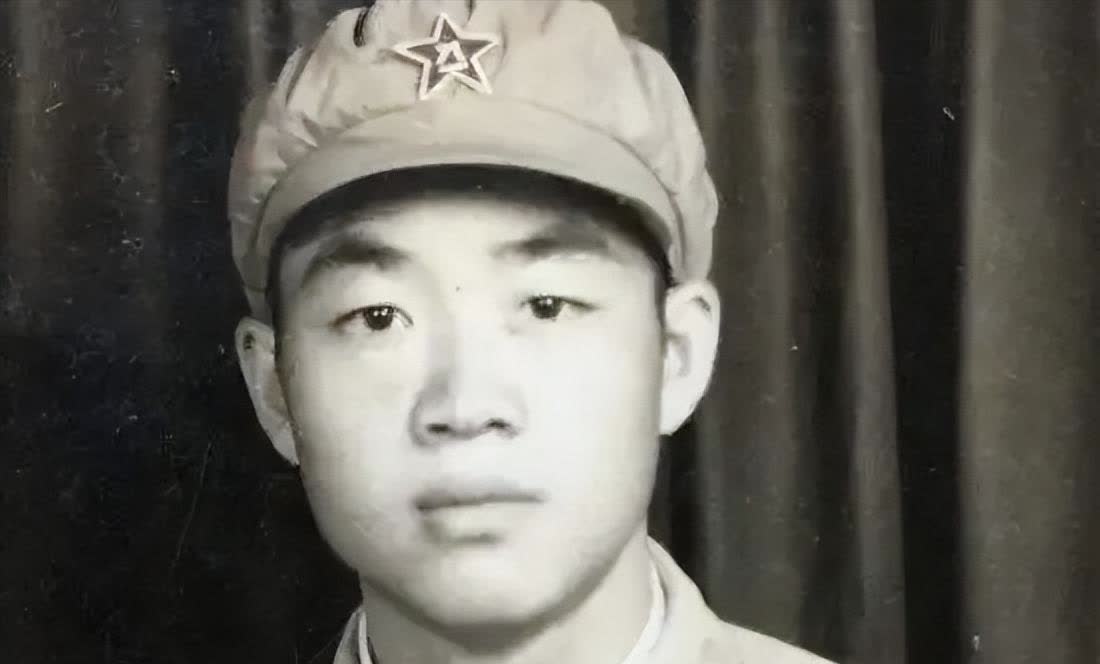

王扶之的一生,与国家的兴衰息息相关,他出生在陕西子洲县一个穷苦农民的家庭,五岁时母亲去世,困苦的童年让他过早地明白了生活的艰难,1935年,陕北红军的到来,给这片土地带来了新的曙光,当时年仅十二岁的王硕,就是后来的王扶之,他被红军和老百姓亲如一家的深厚情谊深深感动,坚决地向父亲王德富告别,义无反顾地加入了革命的队伍。

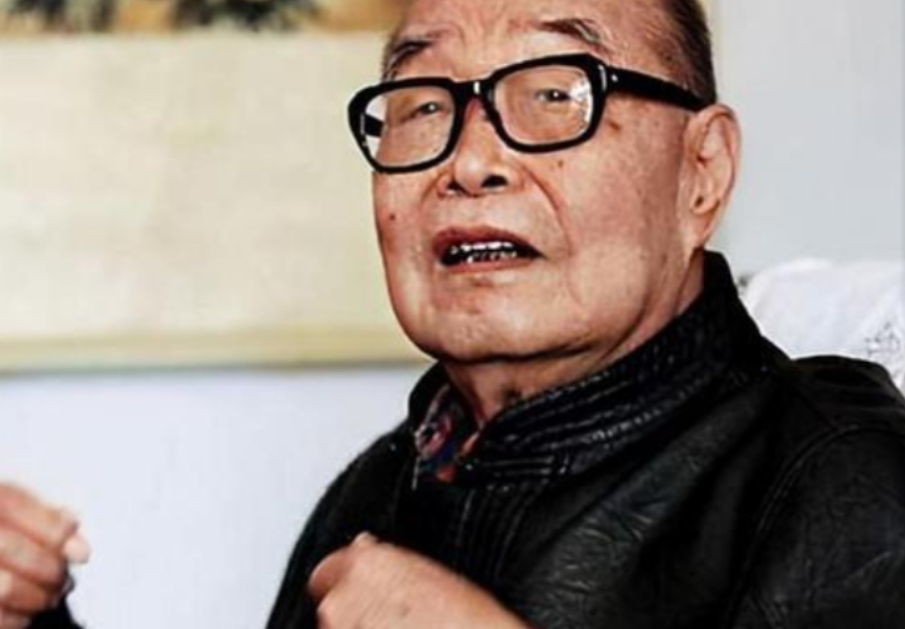

自从那次分别,时间一晃而过,整整十八年,这十八年中,王硕更名为王扶之,他在炮火纷飞的战场上不断磨砺自己,变得愈发成熟,从早期的土地革命战争,一直到艰苦卓绝的抗日战争,他参加了无数次战斗,一次又一次地建立了功劳。

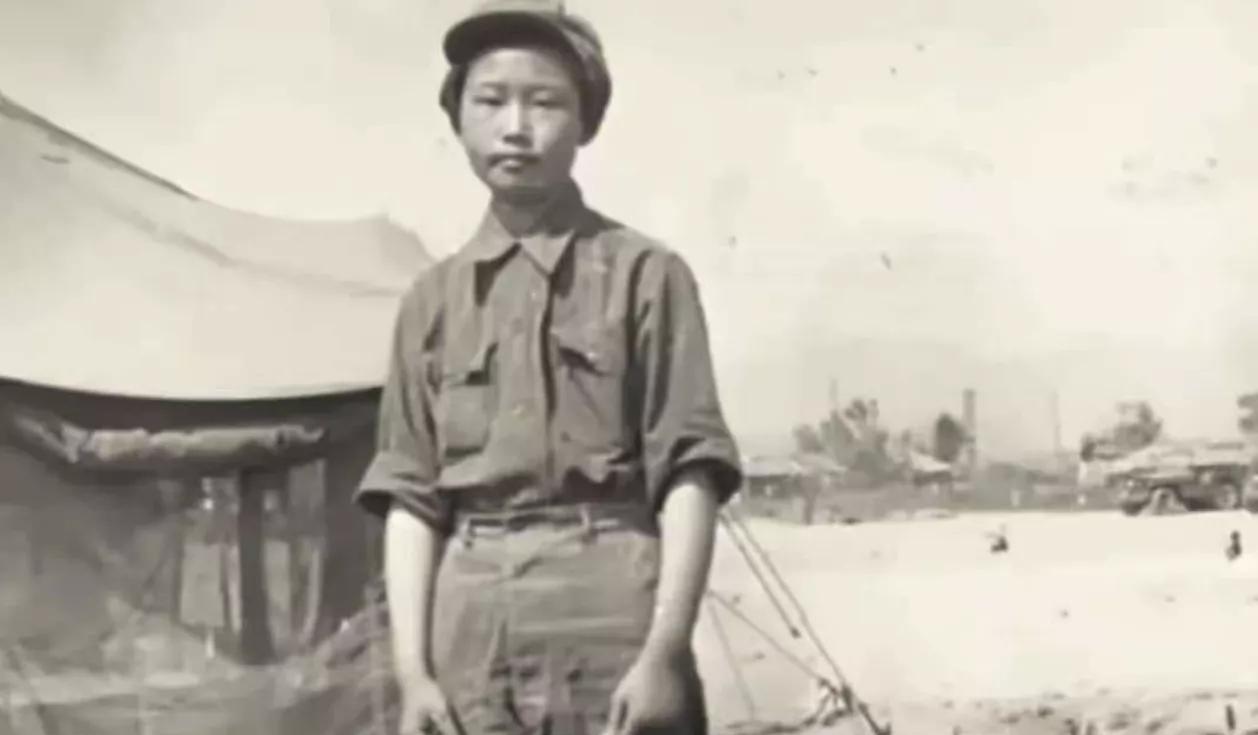

新中国成立后,他又积极响应号召,成为一名光荣的志愿军战士,前往朝鲜战场,在马山、金城、汉江等前线阵地,他英勇作战,保卫祖国和家园,激烈的战争让他多次受伤,留下了许多伤疤,但也锤炼了他钢铁般的意志和不屈不挠的精神。

家乡的王德富,一直惦记着远方儿子的安全,他想尽办法打听儿子的下落,可是始终没有任何消息,思念和担忧一天比一天加重,他并不知道,自己的儿子此刻正在千里之外的战场上,为了国家的和平,和敌人拼死搏斗,老父亲无时无刻不在想着儿子,希望他能够平安归来,一家人早日团聚,过上安稳的日子。

1953年,朝鲜战争停战协议即将签订,王扶之在战斗中受伤,回到了祖国,得知父亲很可能就在延安黄龙县的石峁村,他非常激动,迫不及待地想要回家,路途遥远,交通条件也差,他经过多次转车,总算到达了黄龙县城,可打听后才知道,距离石峁村还有十几里路要走。

就在他犯愁之际,一位赶车的老丈出现了,这位老丈正是王德富,马车一路颠簸,两人兴致勃勃地聊着天,全然不知对方的真实身份,老人向王扶之讲述着家里的情况,说到他十二岁就去当兵,直到现在都没有任何消息的儿子王硕,我儿王硕,十二岁就参了军,你能帮我打听一下吗,老人的话像一道闪电,一下子击中了王扶之的心。

他全身止不住地发抖,眼泪像断了线的珠子般不停地流淌,终于喊出了那声积压在心底长达十八年之久的“爹”。

王德富完全呆住了,他简直不敢相信自己的眼睛,站在他面前的这位身经百战的志愿军师长,竟然就是他苦苦寻找了多年的儿子,父子俩的重逢场面,深深地打动了在场的所有人,王扶之开始向父亲讲述这十八年来的生活,从那些艰苦卓绝的战斗,到那些为了国家献出生命的战友,再到新中国如火如荼的建设,他不停地说着,似乎想要把这十八年的时光,都一股脑儿地告诉父亲,一点也不想落下。

听着儿子讲述经历,王德富心里头百感交集,他既为儿子表现出来的勇敢和担当感到骄傲,又忍不住回想起过去那些艰苦的日子,各种滋味涌上心头,难以言喻。

听到消息的村民们很快就赶来了,他们热情地端来热气腾腾的饭菜,向王扶之表达迟到的团圆祝贺,王扶之和父亲、乡亲们围着桌子,一起分享这失而复得的快乐,晚上,夜幕降临,父子俩并肩坐在家门口,一同仰望闪烁的星空,体会着这难能可贵的平静和安宁。