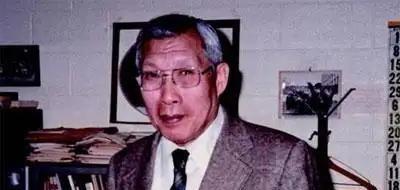

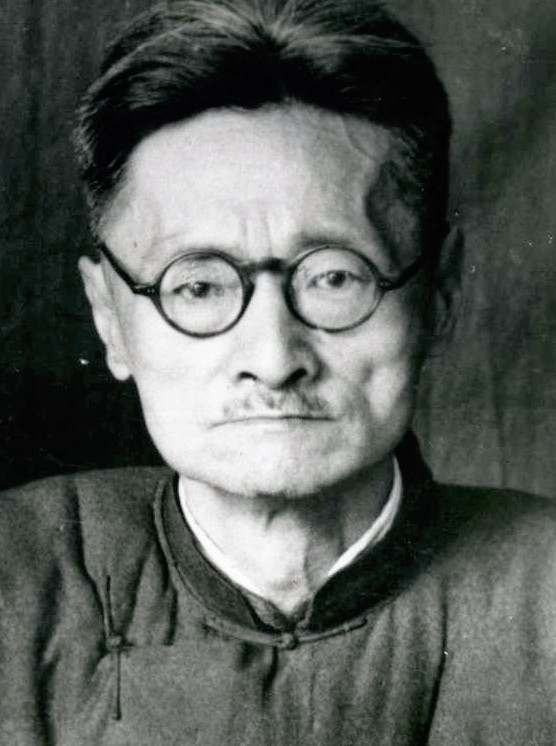

1950年的中国,学术圈风云变幻。李景均,这位被称作“中国遗传学之父”的大牛,日子却不好过。他的科学理念跟当时的主流风向对着干,搞得他没法继续待在内地,只能收拾包袱走人。可到了香港,他又卡住了,前路茫茫。正当他走投无路时,诺贝尔奖得主穆勒居然亲自出马伸出援手。 李景均,1912年出生在天津一个有钱人家,老爸做桐油出口生意,家里不缺钱。他小时候在天津新学书院念书,那是个教会学校,英文书满桌摆着,勾起了他对科学的兴趣。他考进南京金陵大学农学院,学农艺和遗传学,课余时间常泡在田里研究庄稼。毕业后,他在北平燕京大学干了段日子,推着装种子的车在田间跑。1937年,战乱来了,他从塘沽坐船去了美国,进了康乃尔大学读遗传学,拿下博士学位。后来又在芝加哥大学和哥伦比亚大学学了数学和统计,笔记写得密密麻麻。 1941年,抗战正激烈,他带着老婆林伯贞回国。到了广西柳州,他在广西大学农学院教书,条件简陋,他还是干劲十足。1943年,他跳槽到金陵大学农学院,继续搞研究。1946年,他到了北京大学,34岁就当上农学系主任,办公室里书堆得老高。他写的《群体遗传学导论》1948年出了名,成了遗传学界的经典。他还建了中国第一个遗传学实验室,带学生特别用心,亲手调设备,讲得头头是道。 到了1950年,麻烦来了。当时苏联的“米丘林学说”在中国火得不行,李景均坚持的孟德尔-摩尔根学派被批得一无是处,他的课被停了,办公室门上还贴了批判通知。他收拾东西,默默离开北大。3月,他带着老婆孩子坐火车南下,说是探望老妈,其实是想找条出路。从广州到了香港,他却发现自己没地方去。香港街头灯火通明,他却只能挤在小公寓里,攒的钱一点点花光。没有身份证明,美国签证也拿不到,他只能靠给人上课赚点小钱。 他在香港困了整整十四个月,日子过得紧巴巴。一次,他收到台湾大学的聘书,但想想又放弃了。他写信给美国的朋友求助,信转到《遗传杂志》,被诺奖得主赫尔曼·穆勒看到了。穆勒二话不说,给美国国务院写信,还掏钱担保李景均一家。1951年5月,签证终于下来了。李景均拿着文件,站在香港邮局门口,长舒一口气。没多久,他登船离开,香港的轮廓渐渐模糊,他的新生活开始了。 1951年,李景均到了美国,进了匹兹堡大学公共卫生学院。他在那儿扎下根,办公室收拾得干干净净,埋头搞研究。1954年,他升成教授,讲课时学生都爱听。1960年,他当上美国人类遗传学会主席,算是站上了学术高峰。他的研究主攻群体遗传学,出了好几本书,《群体遗传学》还被翻译成好多语言。他带学生也特别认真,实验室里常帮着调仪器,解答问题。 1973年,中美关系缓和,他被请回国交流。在北京,他走进实验室,跟年轻学者聊得火热,还分享了最新研究。晚年,他1973年从匹兹堡大学退休,但没闲着,继续写书。2003年10月20日,他在匹兹堡家里去世,91岁。他的成果影响了全世界遗传学界,名字至今被人提起。他的故事,不光是个人奋斗,还让人看到科学自由的可贵。 参考资料 遗传学家、生物统计学家李景均先生其人其书及其精神.北京生命科学研究所.2014-12-03