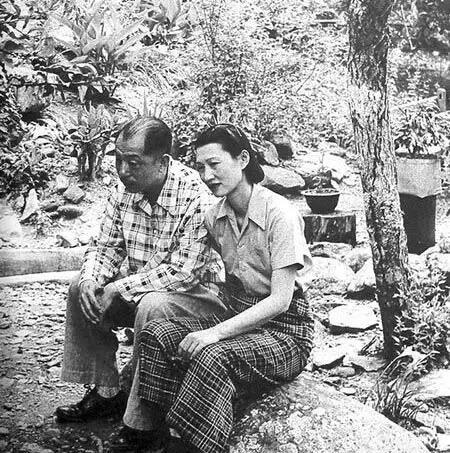

1916年,于凤至嫁给张学良。新婚夜,她对张学良说:“不许在外边沾花惹草。”张学良猛地扑过去,把她按在床上,狠狠地亲了一口:“我就沾你这枝花。”谁料不久后,便带另外一个女人回来。 张作霖一声令下,年仅15岁的张学良,迎娶了大他数岁的于凤至。 这桩婚事,双方没得选,连面都没见几次。 可到了新婚夜,于凤至开了口:“外边女人多少我不管,只一句——不许带回家。” 这话不重,却硬,张学良当时答得爽快,抱住就亲,说得掷地有声。 但这一吻,注定只是个开场。 张学良是个什么人?军阀的长子,见惯风月,风流早写在骨子里。 那一夜虽口口声声许诺,心里压根没当回事,他年少轻狂,早看透这桩包办婚姻只是政治安排。 婚后,于凤至循规蹈矩,相夫教子,外人看,这日子体面,门风正,但对张学良来说,这样的婚姻太安稳,安稳到无趣。 机会很快来了,1922年,张学良到天津谈判,遇上了一个麻烦却迷人的女子——谷瑞玉,混血,敢说,敢笑,敢冲军营。 这人跟于凤至不一样,于凤至稳重、内敛、顾全大局;谷瑞玉张扬、热烈、带刺。 张学良动心了,动得彻底,把谷瑞玉带去了前线,还美其名曰“随军秘书”。 想带回沈阳?不行,张作霖一口回绝,于凤至直接封锁大门。 张学良没办法,只好在天津给她安了别墅,可人一宠,就开始作。 谷瑞玉性子烈,脾气大,张学良稍有疏远,她就闹,受贿丑闻也闹,干政也闹,甚至跑回沈阳,差点把张作霖遇刺的消息捅出来。 这一下,底线踩穿,张学良断了情,把她彻底扔在了天津,门都不让进。 这段插曲还没过去,另一个名字出现了——赵一荻,赵四小姐,政要之女,背景硬,手段软。 不吵不闹,不进不退,天天跟着张学良当“秘书”,比谁都懂进退分寸。 张学良迷上了她,不光是爱,赵一荻像个镜子,照出一个男人幻想中的情人样子。 聪明,温柔,听话,还能生孩子,孩子生了,不登记,不曝光,就这么藏着,藏了一辈子。 表面上,于凤至还是正宫,身份没动,门牌没换。 可内情谁都清楚,感情空了,40年代,于凤至得癌去了美国。 张学良没去送,也没去看,她住医院,他住赵家,十几年不曾提一声。 更绝的是,1990年,于凤至病危前,立了遗嘱——“遗产全部留给张学良。”可那一纸文书寄出后,没等来一句回话。 夏威夷,张学良晚年安身之地,死后合葬赵一荻,于凤至的墓,至今空着。 新婚夜那句“不许带回家”,像一纸协议,签了,也撕了。 张学良从来没真守过,最初违背是谷瑞玉,最后兑现是赵一荻,“府内”这个界限,于凤至守了一生,张学良一次没守住。 民国婚姻,摆设居多,爱情稀缺,张学良这场婚姻,政治算计、家族压力全在里头。 感情能调和冲突?在军阀之家,只算条件。 张学良不是没感情,是感情不落正室,谷瑞玉带来激情,赵一荻带来陪伴,于凤至带来责任。 三种女人,三段故事,一场婚姻的解体过程,全摆在明面。 于凤至没退,西安事变后,张学良被软禁,她冒着风险回国照顾,一住就是两年。 可两年后,人没等到丈夫的一封情书,只留下满屋沉默。 她没哭没闹,继续撑着张家门面,照顾子女,打点账目,给张学良留尊严。 可终究得不到回应。她守的,是一座空壳。 历史写于凤至,多用“贤妻良母”。 可那不是她的本意。她有学历,有见识,经营能力强,社会活动不落下,她能独立,却被框进婚姻的墙里,只剩“贤良”两个字。 她赢在身份,输在情感;撑起家庭,却得不到床头人一眼。 张学良死时,赵一荻陪在侧,合葬的墓碑上,两人并列;于凤至的名字,没出现。 那个曾在新婚夜立下底线、曾在西安事变冒死探监的女人,最后被消失在记忆之外。 这桩婚姻,从第一天就是交易,从第二天开始走向崩塌。 张学良拿不住情,守不住诺,于凤至守住了规矩,却没守住丈夫的心。 这不是谁的错,是那个年代的常态。 封建余烬未熄,现代风潮未稳,男人游走两端,女人只能退守一隅。 可一个“只要不带回家”的底线,最后连墓地也没给一个位置,这一生,于凤至活得太清醒,也活得太孤单。 参考资料: 李定国,《张学良全传》,中国友谊出版公司,2001年,第173页。