眼见民调下降,菲律宾总统马科斯派遣军舰闯入黄岩岛以示“强硬”,这一次,中方给20国上了一课。那么,菲律宾的举动有哪些值得关注的信息?中方的应对又传递出怎样的信号? 如今,马科斯政府已处在了风口浪尖,不光是经济压力和社会动荡,国内政治也出现了新的问题——眼看5月12日中期选举临近,民调却急转直下。

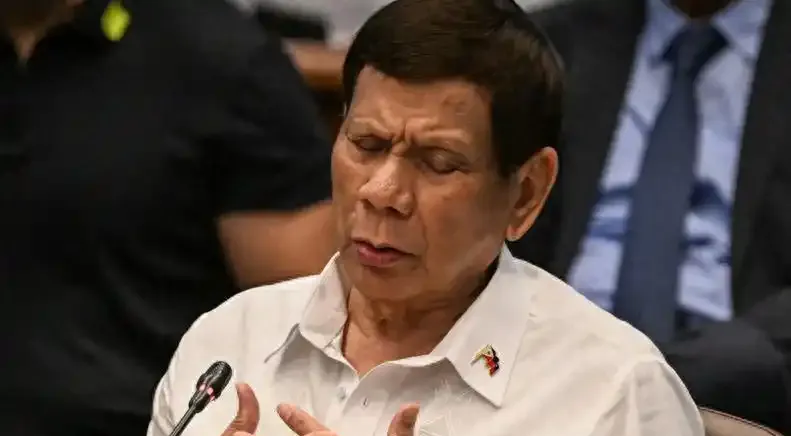

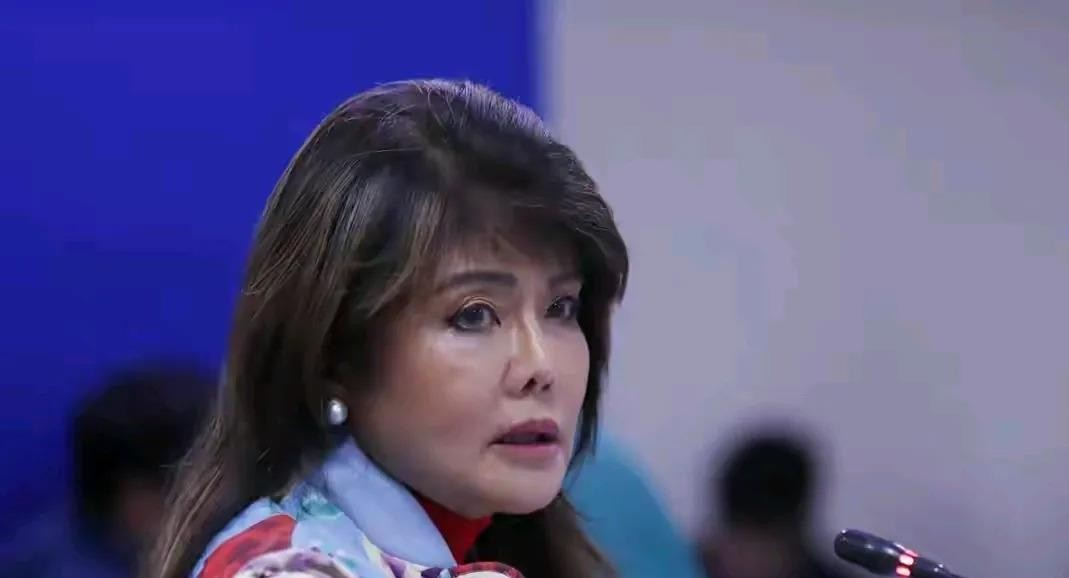

据民调机构“亚洲脉动”公布的数据,马科斯3月的支持率仅剩25%,较2月大跌17个百分点,不支持率则高达53%。而副总统莎拉·杜特尔特的支持率却逆势上扬,从52%涨到59%,一升一降之间,民众的选择似乎已经发生了转变。 与此同时,菲律宾政坛再度被暴力阴影笼罩。选举临近,本该是民主机制正常运转的时候,却变成了街头冲突频发的阶段。据统计,今年1月至4月共发生46起政治暴力事件。尽管菲选举委员会强调今年遇害的候选人“不到20人”,并称比上届有所好转,但这依旧展现出,政治暴力的频发已经成为菲政坛的常态。 这种局面背后,是地方势力的干预、司法的不作为,以及法律长期无力约束暴力手段。然而,正当国内一片混乱,马科斯政府不思内政,却选择在外交和军事上“出狠招”,打算靠外部冲突来挽回颓势。 4月20日,菲律宾36号护卫艇未经批准,擅自闯入中国黄岩岛领海,对此,解放军南部战区迅速作出反应,派出海军力量依法进行跟踪监视、警告驱离。南部战区新闻发言人赵志伟指出,菲方行为严重侵犯中国主权,违反国际法和中国法律,必须立即停止侵权挑衅,否则由此产生的一切后果由菲方承担。

有分析认为,这次事件不仅是一次双边摩擦,更是发生在一个高度敏感的时点——美国与菲律宾正在举行年度“肩并肩”联合军演,演习时间从4月21日持续至5月9日。资料显示,此次演习参演部队达到1.4万人,包括9000美军和5000菲军,还有澳大利亚部队参与,日本、捷克、波兰等近20国派出观察员。 更引人注意的是,美国还首次在菲律宾部署了名为NMESIS的陆基反舰导弹系统,并安排在吕宋岛北部和巴丹群岛进行实战化部署,这个导弹系统的射程达到180至200公里,可以有效覆盖台海及南海北部。 毫无疑问,这一系列操作已经突破了常规的军事演习范畴,具有明确的战略针对性。而菲律宾选择在这个节点派军舰闯入黄岩岛,配合美军在战略要地部署导弹,释放的信号非常清晰:那就是借助外部势力,菲律宾试图在南海争议中采取更加激进的做法。 只不过,菲律宾的图谋注定无法成功。在过去几年里,菲律宾屡次与中国发生摩擦,每次都以“海警船”“渔船”为名试探黄岩岛、中业岛等敏感区域,这次更是直接派出军舰,性质升级明显,中国方面也不再做过多解释,直接出动海军力量进行驱离,并明确表态:后果由菲方承担。

从中国的反应可以看出,中方已经对菲方在南海的挑衅举动保持高度警惕。这次不仅是在军事上做出迅速反应,更重要的是,中方向参与美菲军演的各国观察员释放了一个强烈信号:谁在南海惹事,谁就得准备好承担后果。这可以说是一次现场“教学”,近20个国家的观察员都在用眼睛看,用耳朵听,中方是如何在实际操作中处理领土争议和主权维护问题的。 事实上,菲律宾目前已经处于一个左右为难的位置——一方面想借美国之力提升地区影响力,争取在南海问题上多一点筹码;另一方面自身在政治、经济、社会治理等方面的问题积重难返。马科斯在国内面临巨大压力,希望通过对外强硬来转移注意力,提升选民支持,但结果显然不会尽如其愿。而这次事件也让20个观察国家看清了一个事实:南海并不是谁都可以来插一脚的地方,更不是靠军演、导弹就能改变现状的区域。 值得一提的是,中国在南海的立场始终明确,一贯主张通过对话解决分歧,通过合作推动和平,不主动挑衅、不怕任何挑衅,这一点,在黄岩岛事件中体现得淋漓尽致。面对菲律宾军舰的闯入,中国没有夸张反应,也没有夸大事态,而是实事求是、依法维权,这本身就是对外释放的一种稳定信号。 对菲律宾来说,这次事件或许是一次机会,也可以是一道警钟。机会在于,如果能够尽早回到对话与协商的轨道上,避免事态进一步恶化,中菲关系还有修复的空间。警钟则在于,倘若继续在南海问题上激进行事,不仅得不到实质好处,还可能深陷大国博弈的泥潭,最终受害的是自身。

由此可见,这场围绕黄岩岛的博弈,不仅是一次中菲之间的较量,更是一次中国与美菲军事同盟之间的直接碰撞。20个国家现场围观,中方用一次真实案例告诉他们,什么叫“底线”,什么叫“原则”,也让他们明白,中国捍卫主权不是喊口号,而是有能力、有手段、有准备。一言以蔽之,主权问题没有讨价还价的空间,军事挑衅换不来尊重,合作共赢才是唯一出路。对于南海的未来,中国已经表明立场,下一步该怎么走,就看菲律宾如何抉择。