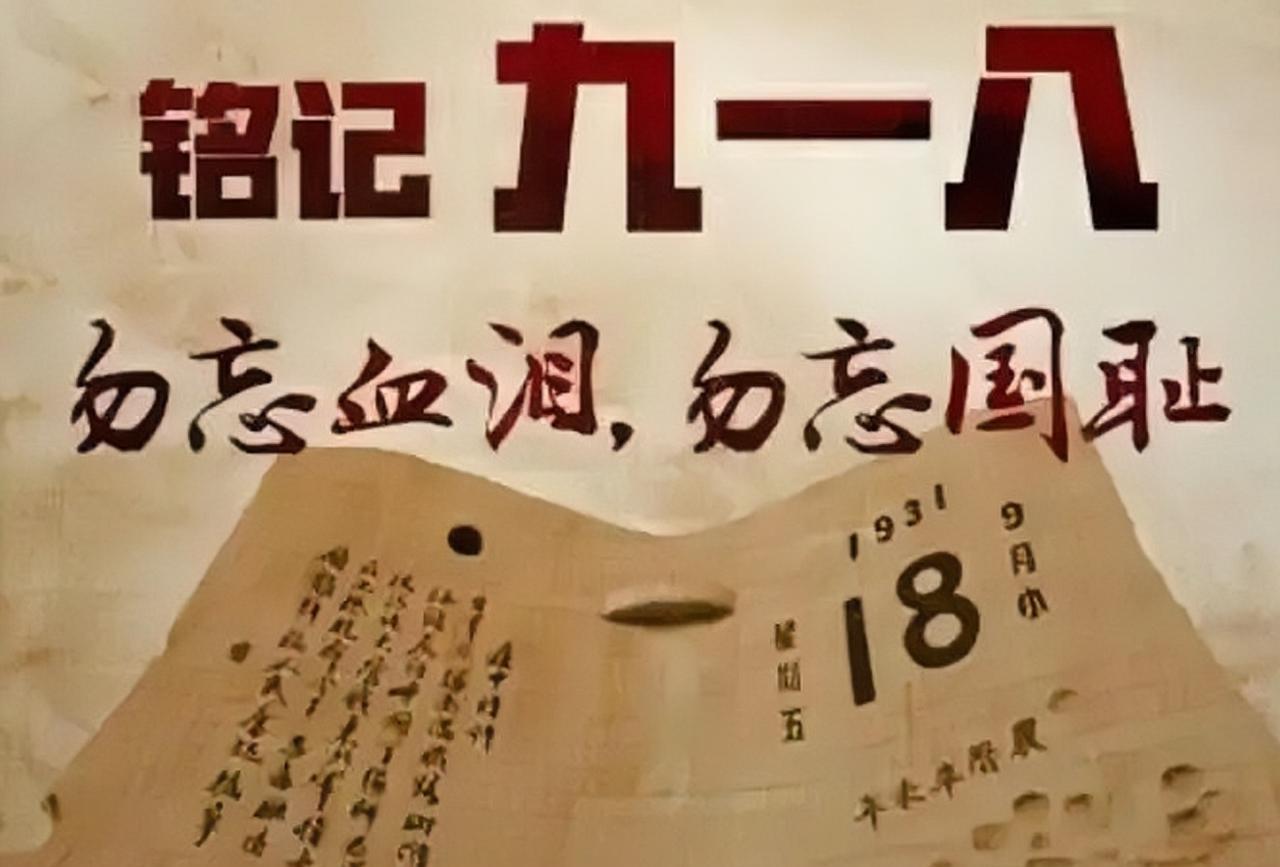

“九一八国耻”的造成,是张学良的责任,还是蒋介石的责任? 了解完相关的资料,得出一个清晰的结论:两人都有责任,张学良的责任更大一些。 【首先,我们说说蒋介石的责任。】 蒋介石这个人,曾留学日本,骨子里对日本还是“怕”的,在固有观念中,认为中国比日本落后太多,想要战胜日本是很难的。 这人比较鸡贼,对“团结国人,一致对外”,是缺一些思考的,对“攘外必先安内”是很认可的。这一点上,老蒋和伟人的差距还是很大的。 日本人在东北的“虎视眈眈”,蒋介石难道看不见?他不瞎,看得很清楚。 但蒋介石这里,认为日本的经济、军事工业强中国很多,对这样的敌人,只可智取,不可直接对战。 因此,明明知道东北形势吃紧,他对张学良的建议是:要忍住日本人的挑衅,不让日本人找到攻打东北的理由,如果日本做出出格的事情,就要利用国际上美、英等超级大国,对日本施压。 要知道,日本是个资源缺乏的国家,如果美国、英国等国家对日本施压,日本一定会三思而后行,不会轻易发动攻打东北的计划。 蒋介石的看法对吗?是有一定道理的。 我们看“九一八事变”,并不是日本天皇下命令的,也不是日本军部高层下命令的,而是日本关东军的少壮派发动的,是中低层做出了决定,军部“睁一只眼闭一只眼”默许了。 下面的少壮派,自然顾不上什么国际舆论和国际道义了。 所以说,蒋介石对日本政府的判断是对的,但是,他想错了一件事:美国、英国当时根本顾不上,因为正在发生“美国经济大萧条”,美国一些人肚子都吃不饱,谁管日本干了啥坏事? 可以这样说,蒋介石那句“要忍住日本的挑衅”,害了张学良,也害了东北军。 【第二,我们看看张学良的责任。】 张学良生前公开承认,“不抵抗”是他下的命令。 实际上确实如此。 但张学良为啥下命令不抵抗,又为啥退出东北? 其实,是有这么两个原因的。 一是,张学良确实受了蒋介石的影响,贯彻了“忍住日本人的挑衅”的想法,坚决不予抵抗。 其实,张学良虽然人不在沈阳,但电话是畅通的,当时让下属奋起反击,不是不可以,他有那个指挥抵抗的权力。事情发生时,蒋介石人影子都找不到,他正在永绥舰上,电话也打不通,不可能阻止。蒋介石知道事情时,已经在20小时后了。 一句话,张学良亲自下了愚蠢的命令,命令在东北的下属“避免冲突,不抵抗”。 二是,张学良是军阀的后代,大多军阀都会有这种思想:军队就是自家的私人武装,怕损失过大。 日本是个硬茬,东北军和日本打,一定会损失巨大,甚至被打光。 在军阀们看来,保存实力,才是上上之策。和日本开战,是国与国之战,就算要和日本开战,也是全国一盘棋,一起向日本开战。 因为有“保存实力”这个原因,才会有张学良带东北军入关的这种做法。 张学良带领东北军入关以后,才发现自己大错特错,东北军不仅要背负无数骂名,东北军在关内日子也不好过,甚至被蒋介石派到西北打红军。这就是自己人打自己人。 经过和红军的开战,张学良发现,红军不仅能征善战,而且,领导人的格局非常大。于是,张学良的爱国意识逐渐觉醒,抗日的斗志越来越强,最终发动了“西安事变”,促成了国共联合抗日。 【可以这样说,张学良不开一枪,让日本人占了东北大地,罪过大矣。可发动了西安事变,促成了整体的抗日,功劳也是很大。】 张学良戎马生涯的前段,是让人痛恨的“不开一枪”的逃跑将军。戎马生涯的后段,是深明大义的爱国将军。 如果张学良不是被蒋介石软禁,坚持到新中国的建立,那么,一定是元帅级别的人物,也一定是副国级以上的人物。 你怎么看?