1931年,宋美龄陪老夫人到杭州玩了数日,花了13780元公款,张难先找蒋介石讨要,宋美龄恼羞成怒下闯入张家,却看到张难先夫人在纳鞋底。

1931年,杭州的西湖春意盎然,青山碧水,风光无限。宋美龄陪母亲到这里小住。几天的游玩,随行人员不少,住得讲究,吃得精致,还带了些特产。

账单一出,13780元。账单上列得明明白白,但对浙江省政府来说,这是个大问题。

浙江的财政状况,本就不宽裕。农民的税收供养着地方行政,省府的账目一向紧绷。张难先拿到这张账单时,皱了眉头。

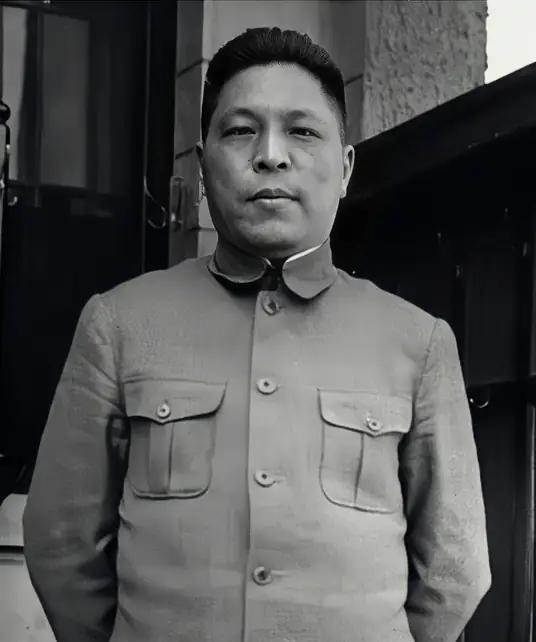

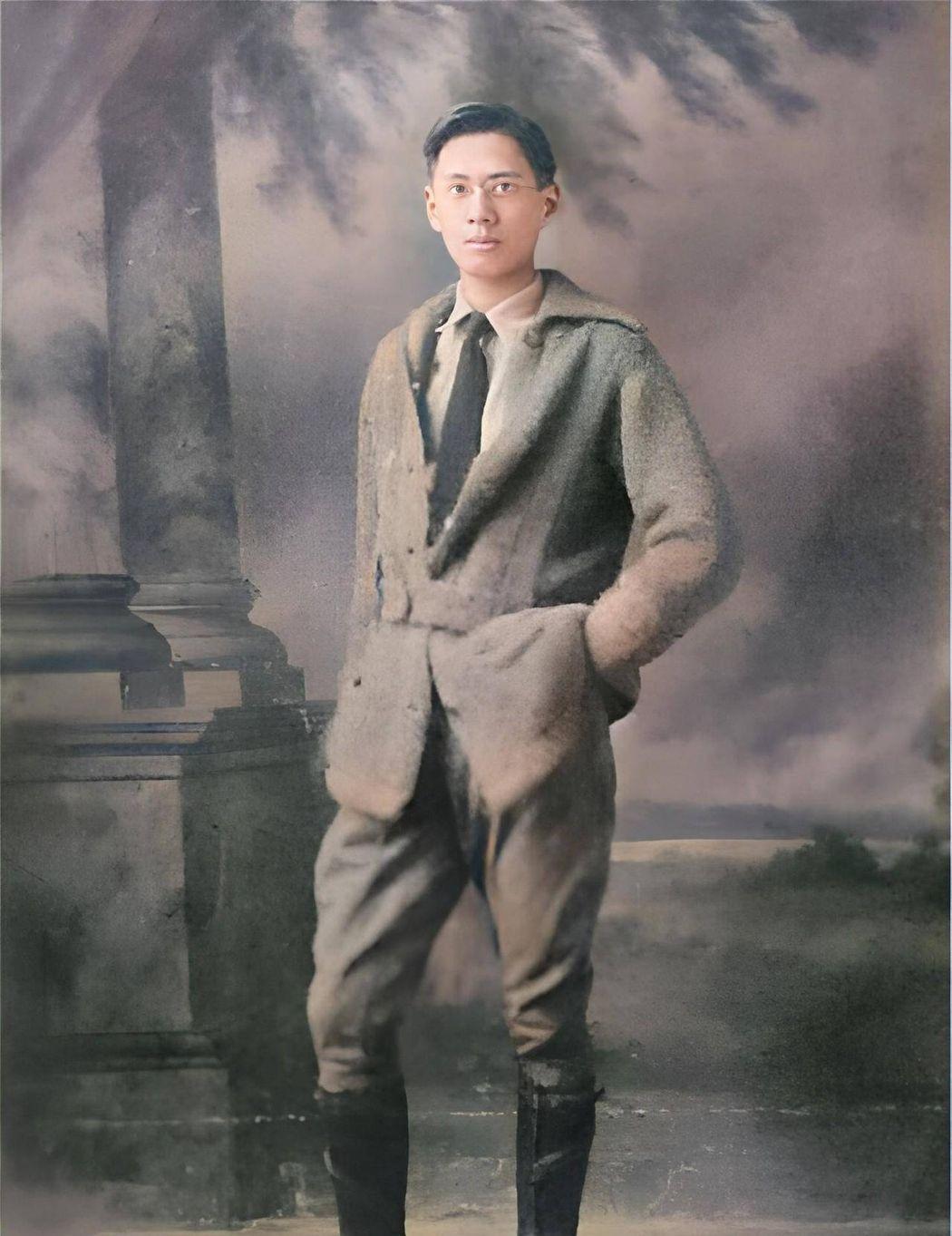

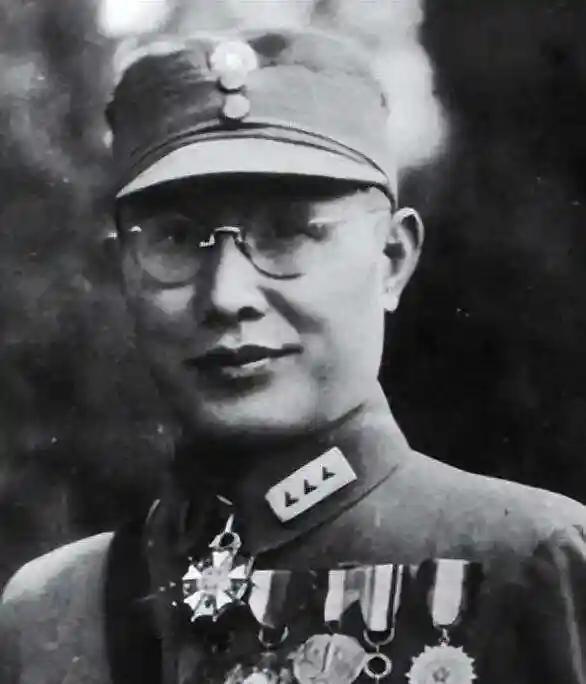

这位以清廉闻名的省主席,一向对用钱讲究节制。这样的开销,他觉得不合适,但这笔钱是宋美龄出的。

但不说,怎么办?财政窟窿大了,百姓负担重了。他思来想去,决定不能默不作声。

这事儿搁在张难先身上,注定不会草草了结。他是个“轴人”,认定的事,九头牛拉不回。别人劝他:“睁只眼闭只眼吧,夫人又不是你能得罪的。”他摆摆手:“该说的话,不说就晚了。”

一个简单的账单,变成了一颗不小的“炸弹”。张难先没多犹豫,拿着账单去了蒋介石的欢迎大会。他的做法,在那个时代,实在不寻常。

那一天,蒋介石在浙江的视察之行热热闹闹。省里的官员悉数到场,献词、鞠躬,场面一片和谐。张难先站在人群里,沉默着。他低头摸了摸手里的账单,纸边已经有些卷了。

等到仪式结束,张难先走上前。他没多寒暄,直接把账单递到蒋介石手里。蒋介石愣了一下,扫了一眼账单上的内容。开支明细清晰:住宿费、餐饮费、杂费……每一项都写得一清二楚。

周围的人顿时安静下来,似乎空气也凝固了。大家都知道,这事儿得看蒋介石怎么接。蒋介石脸色微变,咳了一声问:“这钱,你们能出得起吗?”

张难先站得笔直,语气平稳:“财政吃紧,确实有些困难。还请委员长示下。”他没有绕弯子,也没有遮掩自己的意思。这句话说出来,在场的人都替他捏了把汗。

蒋介石沉思了几秒,开口:“谁开支,谁负责。”这话一出,算是把问题丢回了宋美龄那里。场面尴尬,张难先微微鞠了一躬,转身退回人群。

消息很快传到宋美龄耳朵里。她听了,脸上冷了下来。张难先什么意思?当众“难为”蒋介石,不就是冲着自己来的?她气得不轻,决定亲自去看看,这个张难先到底是怎么回事。

宋美龄没有多耽搁,直接带人去了张难先家。这个官,既然敢当众“上账”,总得看看他家里是何模样。

张家的院子并不大,墙角堆着一些杂物,木门半掩着。宋美龄推门而入,没见到管家迎接,只有一位中年妇人从屋里走出来。这是张难先的夫人,穿着简单,手上还沾着针线的印迹。

宋美龄走进正屋,一眼扫过屋内。房间不大,家具摆设简单,桌上的茶杯还有点磕痕。屋子打扫得干净,却透着一股清寒。

更让宋美龄讶异的,是张夫人手里的活计,一双布鞋,鞋底已经被针脚补得密密麻麻。

“张主席不在家?”宋美龄问了一句。

张夫人放下针线,笑着回答:“他去忙公务了,我平时在家纳点鞋底,给孩子们用。”她的语气平和,丝毫没有显出主妇见贵客的慌张。

宋美龄心里一动,这样的生活和她之前想象的豪宅官邸相差甚远。

几个孩子从里屋跑出来,穿着整齐,却能看出衣物已经反复穿洗。宋美龄看着这一幕,沉默了一会儿。张家生活如此节俭,那张难先对公款的态度,似乎也能理解了。

张夫人热情地招呼宋美龄坐下,说了几句家常话,拉近气氛。临走前,宋美龄目光又停在那双纳得整整齐齐的鞋底上,没再说什么。

回去的路上,宋美龄坐在车里,一言不发。她的随行人员没敢打扰。几天前的账单风波,在她脑海中回放,张难先和他家的情景像一幅画一样挥之不去。

张难先后来并没有因为这件事受到责难,反而被更多人知晓。他的清廉在浙江传为佳话。立下“生前灵位”,刻上“清白”二字,成为他的真实写照。

这场“账单风波”留下的不仅是一个关于廉洁的故事,更是对官场规则的隐喻。张难先的做法,表面上是“较真”,实则是向那些挥霍成习惯的人敲响警钟。

那双纳得密密麻麻的鞋底,成为她心里一道挥之不去的印象,它代表着一种截然不同的生活态度,像是一面镜子,让她看到了某些不一样的东西。

宋美龄的态度也有微妙的变化。她不再追究这笔账。虽然她并未公开表示什么,但有人猜测,这次张家的简朴生活给了她不少触动。

蒋介石对此并没有多谈,张难先的“较真”也有其价值,一个地方官敢于直面高层的财务问题,这本身就是一种难得的气节。

张家的简朴生活让她意识到或许自己的某些做法的确让地方为难,她没有公开承认这些想法,但行动中却多了几分克制。