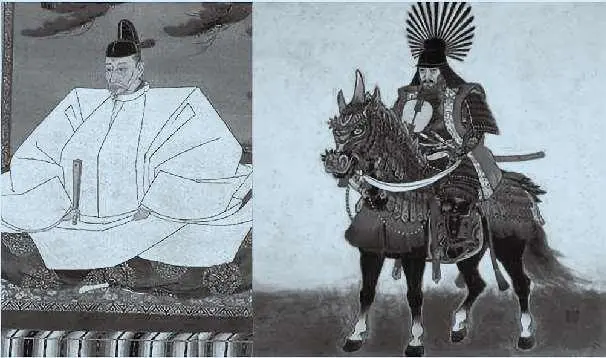

大明的“北兵”“南兵”之争,在王朝的初期就已经开始体现了。洪武大帝驾崩后,继位的建文帝朱允炆看到边塞那些拥兵自重、权势滔天的叔藩王们,不由得忧心忡忡。 在采纳了齐泰和黄子澄的建议后,建文帝决议削藩。由于在削藩的手段上过于简单粗暴,结果不仅没有达到削弱藩王势力的目的,反而是直接激起了北方诸王的叛乱。 自此,长达四年的“靖难之役”爆发,北平燕王朱棣所率领的“北兵”开始与南方金陵的朱允炆所派遣的“南兵”兵戎相见。本来南兵比起北兵来拥有着压倒性的优势,占尽天时地利人和。 但在建文帝朱允炆和大军主帅李景隆的一系列迷惑操作下,曾经驱逐北虏,奠定大明一统的淮西南军屡战屡败,最终导致了朱棣攻破金陵,建文帝“失踪”的结局。南兵和北兵的在大明建立后的第一次大规模争斗,以北兵获得胜利而告终。 随着后来明成祖朱棣迁都北京(即北平),“北兵”开始拥有较之“南兵”的压倒性的优势,“北兵骁勇善战,南兵羸弱不堪”的固有印象开始形成。 直到明朝中后期的东南沿海爆发了倭乱,戚继光、俞大猷开始训练南方浙江、福建等地的新军,荡平了为祸东南沿海十数年的倭患,才让南方的军队士兵重新抬起头来。 而朝廷看到了“戚家军”等南方军队的悍不畏死,作战勇猛后,也开始重视南方军队,把戚家军等部调往北方的大同、辽东的地区,防卫边疆的异族。 但是朝廷虽然调了南方的军队来北方担任重任,而士兵却是在北方将领的麾下 ,这就为由来已久的“南兵”和“北兵”之争又埋下了隐患。 万历二十年,日本再次入侵朝鲜。(日本自他们的“神功皇后”时代开始,就不断地入侵朝鲜半岛,企图在半岛上建立据点,继而侵占整个亚洲大陆)而朝鲜的李氏王朝自对大明称藩后就是一直是承平日久,国中八道更是武备废弛。 面对日本军队的来势汹汹,朝鲜军节节败退,先后丢失了王城和平壤,朝鲜此时的国王李昖仓皇出逃,一直逃到大明边境,想要入境寻求明朝的庇护。朝鲜溃败的如此之快着实是大明意想不到的(朝鲜可以动员的人口要比刚经历“战国时代”的日本多得多,明朝高层曾认为朝鲜即便不敌,也应该可以拖延日本一两年)。 同年六月,万历皇帝在权衡利弊之后决定派军进入朝鲜半岛帮助朝鲜抵御来自日本方面的侵袭。 据史料记载:宋应昌和李如松率领的入朝的军队总人数是四万五千人,其中就有戚金(戚继光侄子)、钱世桢所统领的江浙军两千人,还有叶邦荣、骆尚志、吴惟忠所统领的戚家军旧部九千人,南军总计达到一万一千人。在整个入朝作战的队伍里所占比例不小。 虽然明军在入朝的初期作战因为粮草不足和朝鲜方面提供的军事情报不实等原因处于不利地位,但是随着后续粮草和兵员不断地得到补充,明军的优势开始逐渐地展现出来。 北方辽东的骑兵和来自南方的步兵(戚家军等南方军队基本都是步兵,但装备着火器枪炮、长枪刀牌等武器,战斗力不凡)同仇敌忾,协作的相得益彰,很快的就获得了在朝的第一次大捷:平壤大捷。可是在战后记功的事情上,南兵、北兵之争又一次爆发了出来。 因为朝鲜的地形限制,骑兵无法完全施展开来,所以就出现了南军在前部追击溃散的日本士兵,而象征战功的倭人首级却被后面的北军所缴获。 这就造成了在记述战功时南兵和北兵相互扯皮,剑拔弩张。而作为北方将领的李如松并没有妥善地处理好这件事,只是用主帅的威势强行把南北兵之间的矛盾镇压了下来。 这就造成了南军士兵对北军更加的不满,以至于在之后的作战中就不存在什么“南兵北兵亲密无间了”。因为南兵的牢骚满腹,又对自己颇为不满,在随后的“碧蹄馆之役”中,李如松就没有再带着南方的军队,只是带了自己的家丁亲卫部队和亲信的北军士兵,结果遭遇了四万日本士兵的围攻,险些被围歼。 虽然最后突围成功,也让日本方面付出了极为惨痛的代价,但是碧蹄馆之役伤亡了大量的辽东精锐和部曲私兵让李如松心疼不已,随后也在很大程度上影响了明军在朝鲜的攻势。