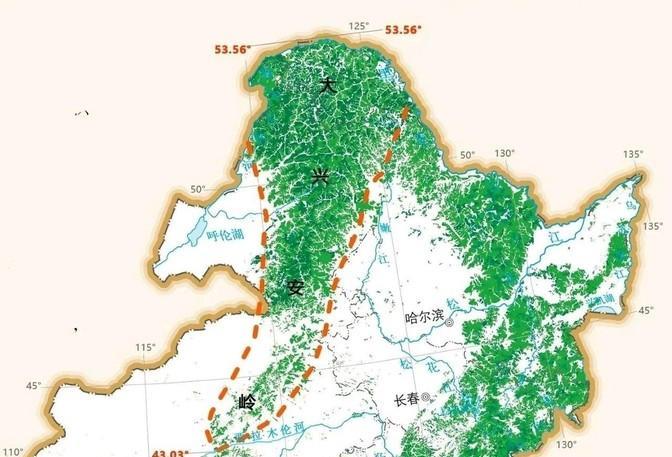

大兴安岭南段历史上曾经是森林茂密的地方。大兴安岭南段,也即是现在西辽河的上游一带,这里现在基本上就是沙漠,以及部分草原。走在这里,看到的基本都是荒凉的景观。但这些地方却出现了红山文化,东胡、乌桓、契丹等民族的发祥地。如果这里历史上是荒漠,那这些民族必然不会生活在此。 你有没有想过,今天这片风沙漫天的荒漠,竟然曾是郁郁葱葱的森林?大兴安岭南段,西辽河上游一带,现在满眼是沙漠和稀疏的草原,可几千年前,这里却是红山文化、东胡、乌桓、契丹等民族的发源地。茂密的树林、潺潺的溪流,曾滋养了这些文明的辉煌。那么,这片绿洲是怎么一步步变成荒漠的? 大兴安岭南段的过去,和现在真是天壤之别。几千年前,这里是森林密布的宝地。考古发现证明,早在新石器时代的红山文化时期,这里的自然环境就非常优越。大量的玉器、陶器出土,说明当时的人类已经在这片土地上定居,靠着丰富的森林资源过活。到了战国时期,东胡民族在这片林子里游牧狩猎,过着半定居的生活。史书里提到,这里的松林一眼望不到头,野鹿、野猪满山跑,河水清得能看见底。 再往后,乌桓和契丹相继在这片土地上崛起。尤其是契丹,10世纪初耶律阿保机在这儿建国,靠的就是这片森林的支撑。松木盖房子,野味填肚子,水源灌溉牧场,日子过得有滋有味。那时候的西辽河上游,生态平衡得让人羡慕。宋朝的地图上,这儿还标注着大片松林,说明森林一直顽强地存在着。 可到了明朝,情况开始变了。永乐帝北巡时,记录里还有“树影婆娑”的景象,但移民开垦的脚步已经靠近。清朝时,朝廷为了稳住东北边疆,鼓励内地人迁过来。这些移民扛着斧头,把一棵棵大树砍倒,盖房、烧柴、开田,森林面积缩水得厉害。水没了,土露出来了,风一吹就起沙。到了清末,日本占领东北后更狠,大肆砍树修铁路、挖资源,千里松林几乎被扫平。民国时期,这儿已经彻底成了光秃秃的荒地,沙漠化一发不可收拾。 为啥这片森林会消失得这么彻底?主要还是人和自然双重作用的结果。先说人这边,清朝移民开垦是第一波冲击。老百姓要吃饭,树就得让位给农田。砍树一时爽,可水土流失马上跟上,土地肥力下降,种啥都没用了。日本占领时期又是第二波重击,他们不光砍树,还把生态系统破坏得七零八落。加上自然因素,东北这块儿本来就降雨少,森林一没,气候变得更干旱,沙化就成了必然。 历史上,耶律阿保机这种明白人不多。他当政时就知道森林的重要性,下令限制砍伐,可他死后,后人没守住这份清醒。短视的开发加上天灾,绿洲就这么一步步变成了荒漠。 这片土地的变迁,不光是自然环境的损失,更是文化的断裂。红山文化靠着森林资源搞农业、制玉器,日子过得红火。可环境恶化后,这种定居文明就撑不下去了。东胡、乌桓这些游牧民族也一样,森林没了,草场萎缩,牲畜养不活,生活方式被迫改变。契丹最惨,他们的国都附近就是西辽河上游,森林消失后,经济基础动摇了,国力也跟着下滑。 这些民族的兴衰,跟这片土地的生态息息相关。森林在时,他们繁荣;森林没了,他们要么迁走,要么衰落。文化遗产也跟着受损,比如红山文化的遗址,现在不少都被风沙埋了,想挖都难。 现在的状况和努力 如今的大兴安岭南段,沙漠化还是个大麻烦。放眼望去,沙丘连着沙丘,草都长得稀稀拉拉。政府这些年没闲着,搞植树造林、退耕还草,想把生态拉回来一点。效果是有,但离恢复成当年那片绿洲还差得远。干旱少雨是硬伤,种下的树存活率不高,风沙还老来捣乱。 专家说,要彻底扭转沙漠化,光靠种树不行,得从水源、气候入手。可这谈何容易?历史留下的窟窿太大,填起来得几代人使劲儿。老百姓也挺无奈,种地没收成,出去打工又舍不得家,只能硬扛。 大兴安岭南段的故事,其实是给咱们敲了个警钟。自然不是取之不尽的,砍一棵树容易,种一片林难。耶律阿保机那时候就懂这个道理,可惜后人没听进去。咱们现在要是还不重视环保,别的地方也可能重蹈覆辙。沙漠化不是一天两天的事儿,但每一步恶化,都是人自己作出来的。