1701年,47岁的康熙欲招14岁的高氏侍寝,贴身太监小心翼翼的说:“皇上,您已经连续宠幸了高氏七天,要不今天换个人吧。”康熙听了不耐烦的说道:“就要她,快去。”

康熙四十二年春,河南发生了严重的旱灾。黄河、卫河、漳河、沁河等水源几乎干涸,井水也告急,导致当地水资源紧张。由于水源稀缺,民众和官府争夺水源的事件频频发生,甚至在一些地方,官民矛盾愈发激烈。百姓为了解决水源问题,有的夜间毁坏水闸偷水,有的驱赶牲畜践踏官田,有的对河防官员进行暗杀,还有的结成队伍闯入官府造反。 康熙皇帝得知此事后,决定亲自微服私访河南,了解民间疾苦。每到一个州县,他亲自处理水资源分配问题,采取将河水三七分的方案:七分给百姓,三分给官田。他还命令在每个地方立牌、刻碑,派官员负责实施,并颁布圣旨:“官府不得侵犯民田,抢占民水,违者将立即上奏朝廷,依法惩处。”这一举措让百姓感到无比高兴,纷纷停止争斗,称赞皇帝关心民生、爱护百姓。 清朝在康熙时期,作为朝鲜的宗主国,每年都会接待朝鲜的使臣前来朝贡与觐见。朝鲜使者在回国后,会将自己在中国的见闻报告给朝鲜国王,很多记录都被收录进了《朝鲜李朝实录》这本书中。这本书不仅是朝鲜历史的重要文献,也是朝鲜文化的百科全书,涵盖了广泛的内容,极具历史价值。在这些记载中,康熙帝的形象也有了与我们印象中不同的一面。 朝鲜人对康熙的评价往往聚焦于他对狩猎的热衷,认为康熙的过度狩猎“荒淫游畋,不问政事”,并批评他“摈斥谏臣”。

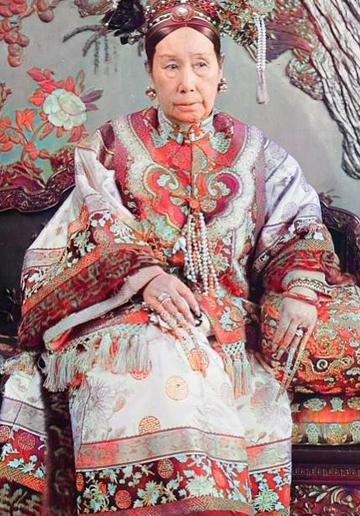

康熙四十年(1701年)冬日,紫禁城内一如既往地庄严肃穆。这一年,年近知天命之年的康熙皇帝对一位年仅十四岁的宫女格外青睐。这位宫女便是后来被称为"襄嫔"的高氏。这日傍晚,御前总管小心翼翼地向康熙提醒,高氏已连日承欢,是否该让其他妃嫔侍寝。不料康熙却显得有些不耐,坚持要见高氏。这一幕,在当时的宫中并不少见,却也从侧面反映出康熙对高氏的特别偏爱。 回溯高氏入宫之前的生活,她出身于书香门第,是著名书法家高廷秀的女儿。在清朝统治者重视汉族文化的大背景下,高氏的家世可谓得天独厚。她自幼在父亲的教导下习文,不仅精通诗词歌赋,还能绘画作画。在当时的官宦人家中,像高氏这样既有才学又知书达理的闺秀并不罕见,但高氏却因其独特的气质而显得与众不同。 入宫前夕,高氏与父亲告别。这位饱读诗书的父亲深知宫闱生活的艰难,临别时再三叮嘱女儿要谨言慎行,以柔克刚。这番话语,高氏一直铭记于心,也为她日后的宫廷生活奠定了基调。当年的选秀中,高氏以其温婉的气质和出众的才华,很快便引起了康熙的注意。 入宫之后,高氏的生活发生了翻天覆地的变化。康熙几乎每晚都会翻她的牌子,让她侍寝。承蒙圣恩,高氏在短短四年间为康熙诞下三个子嗣。然而宫闱人生总是充满着悲欢离合,前两个孩子相继夭折,只有最小的儿子胤祎得以存活。这一时期,康熙对胤祎颇为喜爱,常常带他出游塞外,这也给了高氏些许慰藉。

南怀仁曾回忆,康熙每日鸡鸣时派人用马车将他接入宫中,在内殿的书房进行数学研习。尽管天色尚早,康熙已经准备就绪,一见面便急切地请教前一天的习题,或是提出新的问题。南怀仁细致讲解,康熙听得十分专注。若正值上朝时段,便等他处理完政务后继续学习,直到午后三四点方才结束。 康熙注重个人卫生,认为无论在家还是出行,都应保持整洁,养成良好习惯。他主张人身上的清爽之气源于日常的洁净,但也反对过度讲究卫生,认为清洁成癖反而有害。康熙四十岁时患疟疾,中医治疗未见起色,耶稣会士洪若翰和刘应建议他服用金鸡纳霜,服后果然病愈。为表彰二人贡献,康熙赐房屋作为教堂,这便是后来的天主教北堂。 他对西方医学产生兴趣,在宫中设立实验室试制药品,并命人在京城内炼制西药。此外,他提倡种痘预防天花,首先在皇室成员及宫中女子中推广,又命蒙古部族推行,使大量百姓免于因天花致死或留下瘢痕的后果。 康熙三十五年,第二次征讨噶尔丹时,出发时发现仍有士兵在用餐,经查是行李运送迟缓所致,导致士兵无法及时进食。此后,每次行军驻扎,康熙都会在帐外等待所有物资运抵后才休息。三月十五日,行军至滚诺尔,天降雨雪,军士未及安营,康熙披雨衣站立在外,待军队安顿妥当才入行宫,并等将士炊饭完毕后才进膳。 康熙二十二年,他到塞外避暑,期间猎得一只麋鹿,命人在伤口处撒盐以保鲜,随后派人快马加鞭送至太后宫中,希望她能品尝塞外的野味。康熙二十六年十一月,孝庄太后病重,康熙下令刑部,对所有监候死囚进行宽赦,唯十恶不赦及贪官例外。他以宽待世人之举祈求上天庇佑太后,但太后病情未见好转。于是,他步行至天坛致祭,并亲自撰写祝文,希望以自身寿命换取太后的康健。