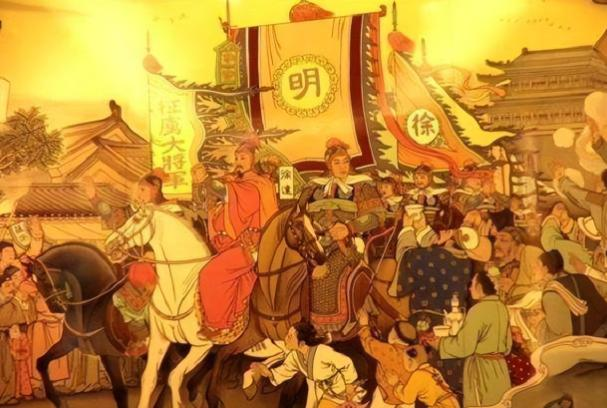

1362年,徐达生了个女儿,视若珍宝。朱元璋说:“我们布衣之交,把你女儿嫁给我儿朱棣吧。”徐达不开心:“凭什么常遇春的女儿就能嫁太子?” 永乐十六年间,帝王朱棣对群臣说了这样一段话:"上天赋予我如此贤德的皇后,是我一生最大的幸运。"这位令永乐帝如此深情眷恋的女子,便是徐达的长女徐妙云。 她出生于1362年南京应天府,正值朱元璋统一大业初成之时。作为开国元勋徐达的长女,从小就在一个充满铁骑冲锋、旌旗猎猎的环境中长大。 在那个时代,寻常人家的女子大多被要求遵循"三从四德",但徐达给了女儿一个不一样的童年。他延请名师教导徐妙云读书识字,让她接触到了远超同龄人的知识。 徐妙云从小就展现出过人的聪慧,她不仅能背诵诗书,还对兵法韬略格外感兴趣。在她的案头,经常能看到《孙子兵法》《六韬》等兵书,这在当时的闺阁中是极为罕见的。 这个特殊的教育环境,让年幼的徐妙云既有大家闺秀的端庄优雅,又具备了将门虎女的胆识与智慧。她常常能与父亲徐达讨论军事战略,这让徐达倍感欣慰。 府中的幕僚们见她博览群书,且对诸子百家的典籍有着独到见解,便尊称她为"女诸生"。 十二岁那年,徐妙云的生活迎来了重大转折。马皇后注意到了这个不同寻常的将门之女,便把她接入宫中。在宫里,马皇后待她如亲生女儿一般,亲自教导她宫廷礼仪和为人处世之道。 马皇后的耐心教导,让徐妙云在严格的宫廷环境中如鱼得水。她的举手投足间既有大家闺秀的优雅,又不失将门之女的英气,这种独特的气质引起了朱元璋的注意。 在宫中的日子,徐妙云依然保持着读书的习惯。她每日研读典籍,研习礼仪,同时还学习着处理各种宫务。这段经历为她日后成为一代贤后打下了坚实的基础。 马皇后常说徐妙云心思细腻,处事稳重。在她的培养下,徐妙云不仅掌握了后宫管理之道,更深谙待人接物之术。 宫廷生活的历练,让徐妙云的性格更加成熟稳重。她既能与宫女太监和睦相处,又能在重要场合展现出不凡的气度。 随着年龄的增长,徐妙云的才情越发出众。她不仅能对典籍发表见解,还能对军国大事提出自己的看法。 洪武十年,朱元璋开始考虑诸子的婚事。在当时,常遇春的女儿已经被选为太子妃,这让徐达对自己女儿的未来充满期待。 朱元璋深知,朝廷稳固需要平衡各个功臣家族的利益。常遇春的女儿成为太子妃后,他便开始考虑如何安排徐达家族的联姻。 在众多皇子中,朱棣展现出过人的军事才能。他骁勇善战,精通骑射,在诸位皇子中独树一帜。 朱元璋看中了朱棣的军事潜力,决定让他镇守北方重地。为了加强对北方的控制,他需要一位既通晓军事又足智多谋的皇子妃来协助朱棣。 在这个关键时刻,朱元璋向徐达提出了婚事。他提议让徐妙云嫁给四子朱棣,成为燕王妃。 这个提议让徐达陷入两难。太子妃之位已由常遇春的女儿获得,而自己的女儿只能嫁给藩王,这在当时的政治地位上确实存在差距。 然而,朱棣的个人才能很快打消了徐达的顾虑。年仅十七岁的朱棣就展现出了卓越的统帅能力,这让徐达看到了女儿未来的发展空间。 朱棣不仅武艺超群,在为人处世上也展现出过人的智慧。他对徐妙云表现出的真诚态度,也让徐达看到了一个好女婿的品格。 除了个人才能,朱棣的封地燕王也具有重要的战略意义。燕地是抵御北方游牧民族的前沿,需要一位能征善战的王爷镇守。 最终,徐达同意了这门婚事。洪武十五年,十七岁的朱棣迎娶了十五岁的徐妙云。 婚礼按照藩王规格隆重举行,朱元璋亲自赐予徐妙云燕王妃的封号。这个封号不仅代表着地位,更意味着重要的政治责任。 徐妙云的才学很快在燕王府展现出来。她不仅协助朱棣处理政务,还在军事方面提供建议,展现出将门之女的过人才能。 通过与徐达家族的联姻,朱元璋不仅稳固了朝廷根基,更为北方防御布下了重要一子。 在燕王府的岁月里,朱棣与徐妙云的感情逐渐加深。短短九年间,徐妙云为朱棣诞下七个子女,其中包括日后的仁宗皇帝朱高炽。 这段时期,朱棣府中虽有其他嫔妃,但无一人能生育子女。徐妙云不仅在生育方面为燕王府开枝散叶,在军政大事上也屡献良策。 靖难之役爆发后,朱棣亲自领兵征战,而徐妙云则坐镇燕京。当朝廷五十万大军围攻燕京时,她亲自登上城楼指挥防御。 在徐妙云的指挥下,燕京坚守一月有余,最终在朱高炽的配合下击退敌军。这场胜利为朱棣争取了关键的战略时机。 朱棣登基称帝后,对徐妙云的感情更加深厚。他下令以最高规格为徐妙云举行册封大典,赐予龙钮封印,这是皇后最高级别的待遇。 朱棣还特意让礼部向全天下昭告,表明徐妙云的崇高地位。 然而天不假年,徐皇后在被册封不久后便因病离世。 朱棣没有立新后,还在北京营建长陵时,特意安排徐皇后成为第一个入陵的人。 1424年,朱棣驾崩时,明仁宗朱高炽遵照父命,将朱棣与徐妙云合葬于长陵。这个决定让这对夫妻在天国重聚。