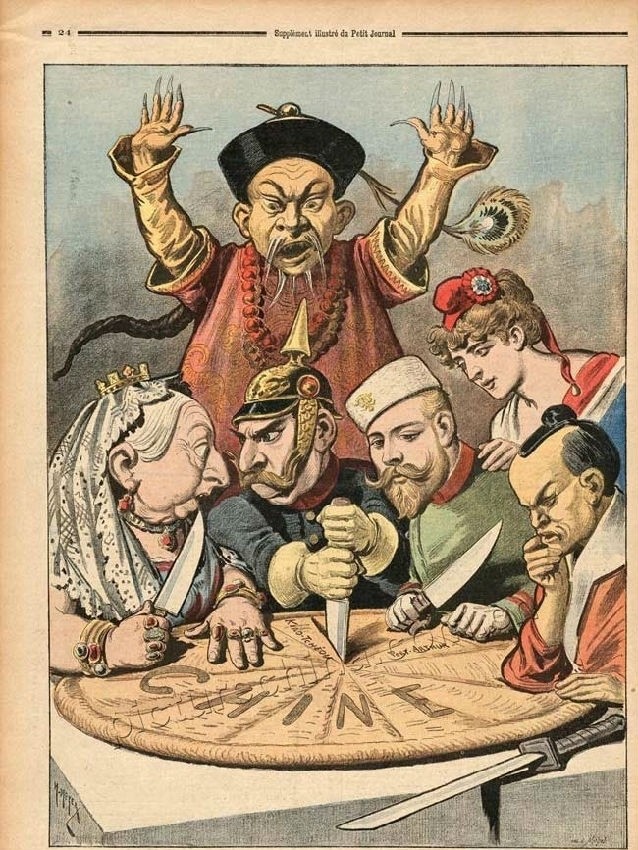

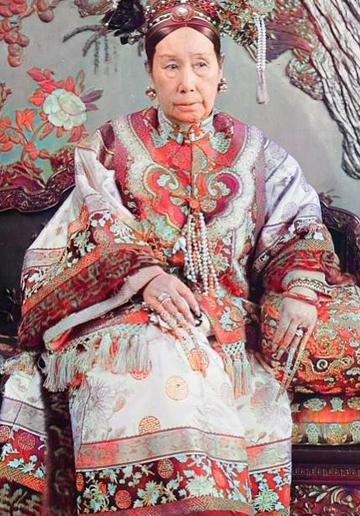

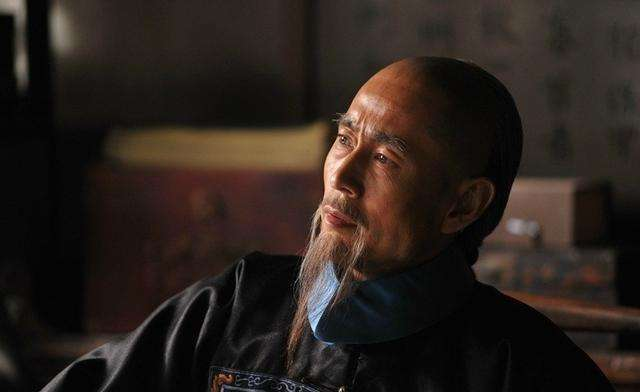

1875年,李鸿章和左宗棠在朝堂上吵了起来,李鸿章说:中国这么大,新疆土地贫瘠,不要了又如何?左宗棠愤怒地说:166万平方公里的土地,哪有说不要就不要的。 光绪元年的冬天,紫禁城里一场激烈的争论让整个朝堂都沸腾了。这场争论的焦点是新疆,一片当时已经陷入动荡的土地。 自从同治四年开始,这片广袤的西域土地就笼罩在战火之中。浩罕国的军官阿古柏率军入侵新疆,建立了一个叫做"阿图什汗国"的政权,很快就得到了英国的支持。 英国人给了阿古柏大量的军火和资金,还派遣军事顾问帮他训练军队。他们打的算盘很简单:支持阿古柏割据新疆,就能在中亚地区有了一个听话的傀儡政权。 沙俄人的胃口比英国人还要大。他们趁着清朝忙于应付阿古柏叛乱的机会,直接出兵占领了伊犁地区。 更糟糕的是,在东边的海疆上,一个新崛起的强国正虎视眈眈。日本完成明治维新后,开始不断向外扩张,他们以保护琉球渔民为借口,多次试图入侵台湾。 清朝就像是一个生了重病的人,东边西边都需要救治。但是国库空虚,连年的军费开支已经让朝廷入不敷出。 光绪皇帝即位的第一年,大臣们就面临一个艰难的选择:是继续坚持收复新疆,还是放弃这片土地专心经营海防?一边是166万平方公里的领土,一边是沿海地区的安全。 在当时的军费支出中,新疆是一个无底洞。仅仅是维持驻军的日常开支,每年就需要三百多万两白银。这笔钱相当于当时一个中等省份一年的财政收入。 朝廷里的大臣们为此争论不休。两派意见的对立如此尖锐,以至于连一向以稳重著称的军机处都难以调和。争论的焦点,就集中在两个人身上:主张放弃新疆的直隶总督李鸿章,和坚持收复新疆的陕甘总督左宗棠。 作为直隶总督,李鸿章首先发起了这场争论。在一份长达数千字的奏折中,他提出了一个当时看来几乎是石破天惊的建议:暂时放弃新疆,把资源都用在海防上。 他的理由看起来很充分:新疆每年要耗费三百多万两白银,这些钱如果用在购买新式军舰和训练水师上,可以大大提升沿海的防御能力。新疆位于内陆深处,即使暂时放弃,对国家的核心利益影响不大。 在李鸿章看来,新疆的地理位置实在太不利了。北面是日益强大的沙俄,南面是野心勃勃的英属印度,西面还有土耳其虎视眈眈。就算倾全国之力收复新疆,将来也很难守住。 而海防则不同,沿海各省是清朝赋税的主要来源,人口稠密,工商发达。一旦海防有失,后果将不堪设想。在李鸿章提交的第二份奏折中,他甚至建议让新疆的清军就地驻守,不再进取,把节省下来的军费全部用于购买新式武器。 左宗棠的反应异常强烈。这位年过六旬的老将在自己的奏折中,逐条驳斥了李鸿章的观点。他说:"新疆自古以来就是中华的要地,当年乾隆皇帝开疆拓土,花费了大量人力物力,但最终证明这是正确的决定。" 左宗棠提出了一个完整的战略布局:"要抵挡住俄国的南下,必须先平定回部叛乱;要收回伊犁,就必须先控制乌鲁木齐。只有稳住新疆,才能保住蒙古;保住蒙古,才能确保京师安全。" 对于李鸿章提出的财政困难,左宗棠也有自己的见解。他认为海防经费本来就比塞防多得多,如果停止收复新疆的行动,省下来的钱对海防帮助有限,但对边疆的影响却是灾难性的。 这场争论越来越激烈。李鸿章指责左宗棠是为了个人名声,不顾国家安危。左宗棠则以更加尖锐的语气回应:自己已经65岁,人生已近黄昏,根本不在乎什么个人功名。 在一份措辞激烈的奏折中,左宗棠写道:"如果我们不主动出击,让沙俄继续占据伊犁,让阿古柏的势力继续扩张,整个西北的局势都将失控。这是国家存亡的大事,岂能因为个人得失而有所迟疑?" 这场持续半年之久的争论,最终由军机大臣文祥做出了裁决。在权衡了各方面的因素后,文祥采纳了左宗棠的建议,认为收复新疆才是保卫国家的长远之计。 这个决定立即付诸行动。左宗棠被任命为钦差大臣,统率大军开赴新疆。为了表明决心,他甚至把自己的棺材板运到了前线,表示要么成功收复新疆,要么死在这片土地上。 在接下来的几年里,左宗棠率军收复了新疆大部分地区,击败了阿古柏的叛军。当阿古柏在1877年突然死亡后,其部下很快投降,新疆重新回到清朝的统治之下。 但是收复新疆的任务并没有完全结束。伊犁地区仍然被沙俄占据,清朝派出的谈判代表崇厚因为同意了俄方过分的要求,被革职查办。这时年近七旬的左宗棠再次挺身而出。 虽然年事已高,左宗棠仍然亲自前往新疆督办军务。他一边部署军队,一边支持新任谈判代表曾纪泽与俄方展开谈判。最终,通过外交和军事压力的双重手段,伊犁得以收回。 反观李鸿章倾注全力的海防建设,结果却令人唏嘘。他投入巨资购买的军舰,训练的水师,在二十年后的甲午战争中几乎毫无抵抗之力,大部分军舰被日本击沉或缴获。

The sun

可惜伊犁河谷只收回来三分之一