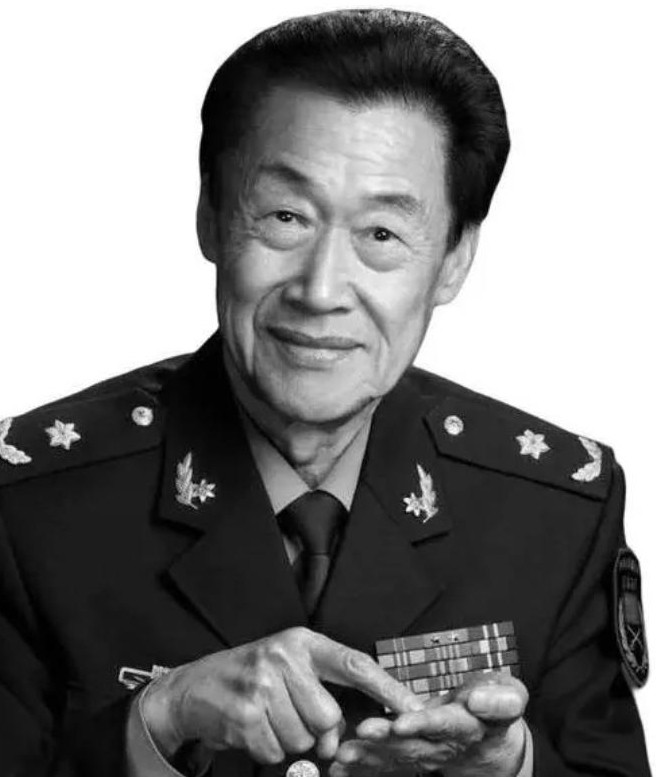

“我是美国科学家,我不是中国科学家。”这是我国著名科学家钱学森的侄子,钱永健在一次记者采访中说的一句话。此话一出,让无数国人听到后倍感心凉!那么,钱永健为何会有这样的发言呢? 2008年10月,瑞典皇家科学院宣布了当年的诺贝尔化学奖得主名单,这一消息迅速传遍全球,也引起了中国人的特别关注。华裔科学家钱永健凭借对绿色荧光蛋白(GFP)的研究获此殊荣,与马丁·沙尔菲和下村修共同分享了这一荣誉。 钱永健从小身患哮喘,无法像同龄孩子一样自由玩耍。闲暇时间里,这位好奇的男孩常常来到父亲的实验室,静静观察各种实验。父母发现了他对科学的兴趣,便在家中地下室为他开辟了一个小实验室,让他自由探索化学的奥秘。正是这段时光埋下了他对色彩和变化的热爱。 "我总是被色彩所吸引,"钱永健曾这样描述他的科学动力,"是色彩让我的工作更有趣。如果我天生是色盲,估计就不会取得今天的成就了。" 他的科学贡献主要体现在两个方面:一是开发了能够穿透细胞的钙染料,二是改造绿色荧光蛋白使其能发出各种颜色的光。这些成就使科学家们能够直观地观察细胞内部的活动,为生命科学研究提供了革命性的工具。 然而,就在世界各国争相报道"华人获奖"的喜讯时,一场意外的风波却在一次简单的采访中爆发了。 当记者用中文提问时,钱永健微微蹙眉,没有回应。记者随即改用英文提问,这时他才开口答道:"我在美国出生、成长,我不太会说中文。我是美国科学家,这一点很确定,我不是中国科学家。" 似乎是为了强调这一点,他还补充说:"血统出身并不能决定一个人的身份,一个成功的科学家必出于一个开放的社会,自由的环境是培育科学家的要件。" 这番言论一经传回国内,立刻引起轩然大波。许多中国人心中的自豪感顿时转变为失望与不解。 与钱永健形成鲜明对比的是另一位华裔诺奖得主丁肇中。1976年,年仅40岁的丁肇中因发现"J粒子"获得诺贝尔物理学奖。在颁奖典礼上,他坚持要用中文发表获奖感言,这在诺贝尔奖历史上前所未有。 面对美国大使的异议,丁肇中直接回应:"我要用中文演讲,你管不着!"当有记者质疑台下听众听不懂中文时,他痛快地表示,这是听众自己需要考虑的问题,与他无关。尽管持有美国国籍,丁肇中始终认为自己是中国人,并多次参与中国的科学建设工作。 要理解钱永健"我是美国科学家"的宣言,我们需要追溯到他的家族历史和成长环境。1952年,钱永健出生在美国纽约,从呱呱坠地的那一刻起,他就生活在一个完全美国化的环境中。与他形成鲜明对比的是他的堂叔——中国导弹之父钱学森。 当钱永健出生时,钱学森已经在美国取得了卓越成就,被美国人称为"一个人可顶五个师"。然而,钱学森心系祖国,决心回国效力。他放弃了美国提供的优厚条件,经过五年的艰苦抗争,最终在中国政府的斡旋下于1955年回到了祖国,为中国的航天、导弹和火箭事业做出了不可磨灭的贡献。 那时的钱永健还只有两三岁,对这位伯父几乎没有任何印象。实际上,钱永健的父亲钱学榘与钱学森的关系才是这个故事中更为复杂的一环。 钱学榘和钱学森是堂兄弟,两人从小感情深厚。钱学榘家中早年遭遇变故,还是钱学森的父亲承担起了照顾他和姐姐的责任。两人先后赴美求学,并约定学成后一同回国建设祖国。 然而,1939年,当钱学榘接到国民党邀请回国参与飞机制造时,他满怀热情地携家眷回到了中国。国民党授予他上校军衔,任命他为贵州飞机制造的总工程师。但战乱时期的困境很快显现——研究经费被贪污挪用,项目无法推进。钱学榘多次向上级反映情况,却始终得不到回应。最终,他在失望中带着家人重返美国。 当钱学森决定回国时,他曾邀请钱学榘与他同行。但已经在美国扎根的钱学榘拒绝了这个邀请。从此,两人天各一方,联系渐少。 在这样的家庭背景下成长的钱永健,从小接受的是完全美式的教育。他的父母很少向他提及中国,因此他对中国没有什么了解,甚至不会说中文。钱永健曾随母亲访问中国并前往钱氏宗祠寻根祭祖,但这种形式上的活动并未在他心中建立起对中国的归属感。 对比丁肇中的经历就会发现,虽然丁肇中也出生在美国,但他出生仅两个月后就回到了中国生活。更重要的是,他的父亲丁观海始终教导他"中国才是他的家"。在丁肇中的成长过程中,对中国的认同感被持续强化。