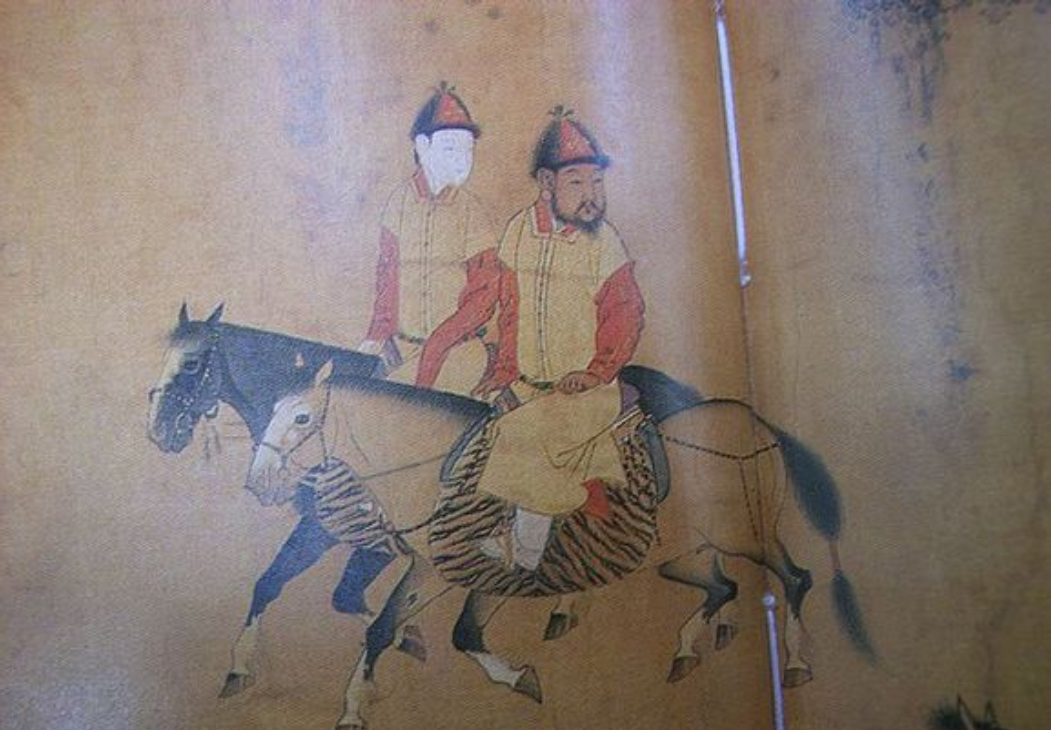

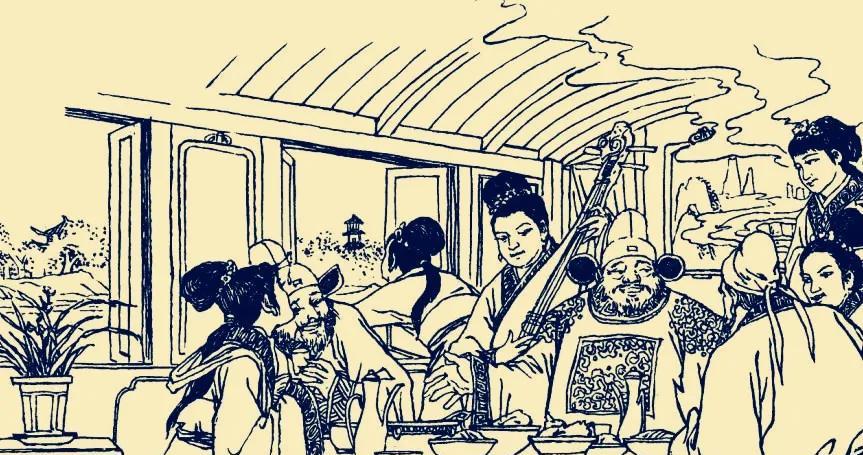

1426年,朱高煦模仿父亲朱棣发起叛乱,计划失败,最终被侄儿朱瞻基成功镇压。 明朝的建立,从来没有平静过。朱元璋击败了群雄,经过一场血腥的拼杀,最终建立了大明帝国。而朱棣,作为朱元璋的第四子,一直未能获得太子之位。 尽管他不仅在军事上有卓越的表现,而且在治国理政上也显示出非凡的能力,但长子朱标早早去世,使得他原本的继承希望几乎完全破灭。面对兄长建文帝在位的治国方针,朱棣逐渐变得不满,最终在靖难之役中发动了叛乱。 靖难之后,朱棣登基为帝,即明成祖。即使他成功夺取了帝位,权力斗争并没有就此停歇。随着时间的推移,朱棣与自己的两个儿子,朱高炽和朱高煦,的关系变得愈加复杂。 朱高炽聪明、仁爱、温和,是朱棣心中最为信任的继承人;而朱高煦则展现出与兄长截然不同的性格,野心勃勃、心思深沉。 朱高煦自小便受父亲宠爱,尤其是在靖难之役中屡屡立下赫赫战功,使得他在军中积累了极高的威望。朱棣曾对他公开表示,自己家中“千里驹”正是指他。原本,他的未来在父亲心中是光辉灿烂的。 随着年岁渐长,朱高煦开始对皇位产生了不可遏制的渴望。他并不满足于只做一个权力的幕后操控者,而是希望亲自坐上帝位。 朱高炽的温和性格和善待亲人的态度,使得他在父亲心中得到了更多的信任,并被立为太子。这让朱高煦感到深深的嫉妒,他开始采取种种手段,试图将自己的兄长拉下马。 尽管朱高炽多次面临来自弟弟的排挤和威胁,他始终坚持宽容待人,并没有做出过激的反应,这使得他在权力斗争中占据了不小的优势。 朱高煦的不满情绪在父亲去世后越发激烈。虽然朱高炽登基为帝,但他在宫廷内外的政务仍然受到朱高煦的影响。 随着皇帝的健康逐渐下滑,朱高煦看到了一个机会,准备通过一场叛乱夺取政权。而在这场权力斗争的背后,还是那一股深深的嫉妒与野心。 1426年,朱高煦终于决定效仿父亲朱棣的做法,展开了一场叛乱,意图推翻刚刚继位不久的侄子朱瞻基。此时的朱高煦已经将自己周围的力量汇聚起来,并准备一举夺取皇位。他低估了当时的情况,也低估了侄子朱瞻基的聪明才智和决心。 朱高煦的叛乱计划从一开始便注定了失败。朱瞻基在继位后,尽管年纪尚轻,却极具政治智慧。他深知叔叔的性格与野心,也知道这种家庭内部的权力斗争从来没有休止过。 面对朱高煦的叛乱,朱瞻基没有采取过激措施,而是先试图以仁慈的方式化解危机。他亲自领兵征讨,亲赴前线,发出了一个宽恕的号召——只要朱高煦投降,愿意放弃反抗,他便可以继续保有自己的地位与权力。 在朱高煦看来,这似乎是一个可以利用的机会,他开始犹豫是否应该顺从。在他眼里,虽然自己一时处于劣势,但凭借自己的胆略和智慧,他仍有可能翻盘。 于是,朱高煦放弃了最初的投降提议,继续组织部队抵抗,并且不断策划新的行动。尽管他的部队并不庞大,但朱高煦充满自信,认为自己的军事经验可以再次改变战局。 随着朱瞻基的军队逼近,朱高煦的局势越来越严峻。当强大的皇家军队出现在面前时,朱高煦意识到他已经别无选择。此时,他内心的最后一线希望便寄托在了投降之上。他决定接受朱瞻基的宽恕提议,想要保住自己的生命。 在他即将投降之际,发生了一场看似微不足道,却致命的事件。朱高煦在一次探视中,看见朱瞻基正准备离开,竟然伸脚将其绊倒。 这一举动并非出于恶意,只是他本能的反应,但在深层次上却表达了他对侄子的不屑与轻视。对于朱高煦来说,这一小小的玩笑不过是一种对权力的挑衅,他并未意识到自己的所作所为将彻底改变自己的命运。 朱瞻基的失态让他心中涌起一股无法遏制的怒火。作为帝王,容不得任何侮辱,尤其是来自亲人的侮辱。虽然他在此前曾提出宽恕,但此时的朱瞻基已经决心不再忍让。 他命令将朱高煦逮捕,并以最残酷的方式处决了他。朱高煦的命运在这一刻彻底被决定。 朱高煦的死对明朝的政治局势产生了深远的影响。虽然他在叛乱中的失败表面上并未给朝廷带来太大损害,但却揭示了明朝内部的权力斗争仍然极为激烈。尤其是皇室成员之间的争斗,逐渐暴露出家族内部分裂的隐患。 朱瞻基在处理朱高煦的叛乱时,虽然采取了严厉的手段,但却在政治上表现出了成熟与冷静。通过这次事件,他成功巩固了自己的统治地位,也赢得了朝廷和民众的尊重。 面对亲情与权力的抉择,朱瞻基选择了后者,这一决断为他赢得了明朝的稳定局面。 朱高煦的死,不仅是一次家庭内斗的悲剧,也让整个明朝帝国的政治环境变得愈加复杂。无论如何,这场权力的游戏最终没有赢家,只有鲜血与眼泪。历史的车轮继续滚动,带走了无数的英雄与悲剧。