1766年,乾隆最爱的儿子永琪因病去世。一个月后,太医战战兢兢道出实情。乾隆大怒:你们全部陪葬。

历史上爱新觉罗·永琪的死,非常令人惋惜。永琪从小就机敏过人,而且勤学好问,多才多艺,知识面所涉及的范围非常广泛。他精通汉文、蒙语和满语,还熟知各种天文地理,而且他能力最为出色的,就是天文算法。

不仅如此,永琪能书会画,在书法上也有很高的造诣。可以说永琪在乾隆皇帝的孩子们中,已经算是出类拔萃的存在了。

如果你觉得他只精通文事,那就大错特错了。永琪文武双全,他非常擅长射箭和骑马。所以乾隆皇帝对他是非常喜欢。

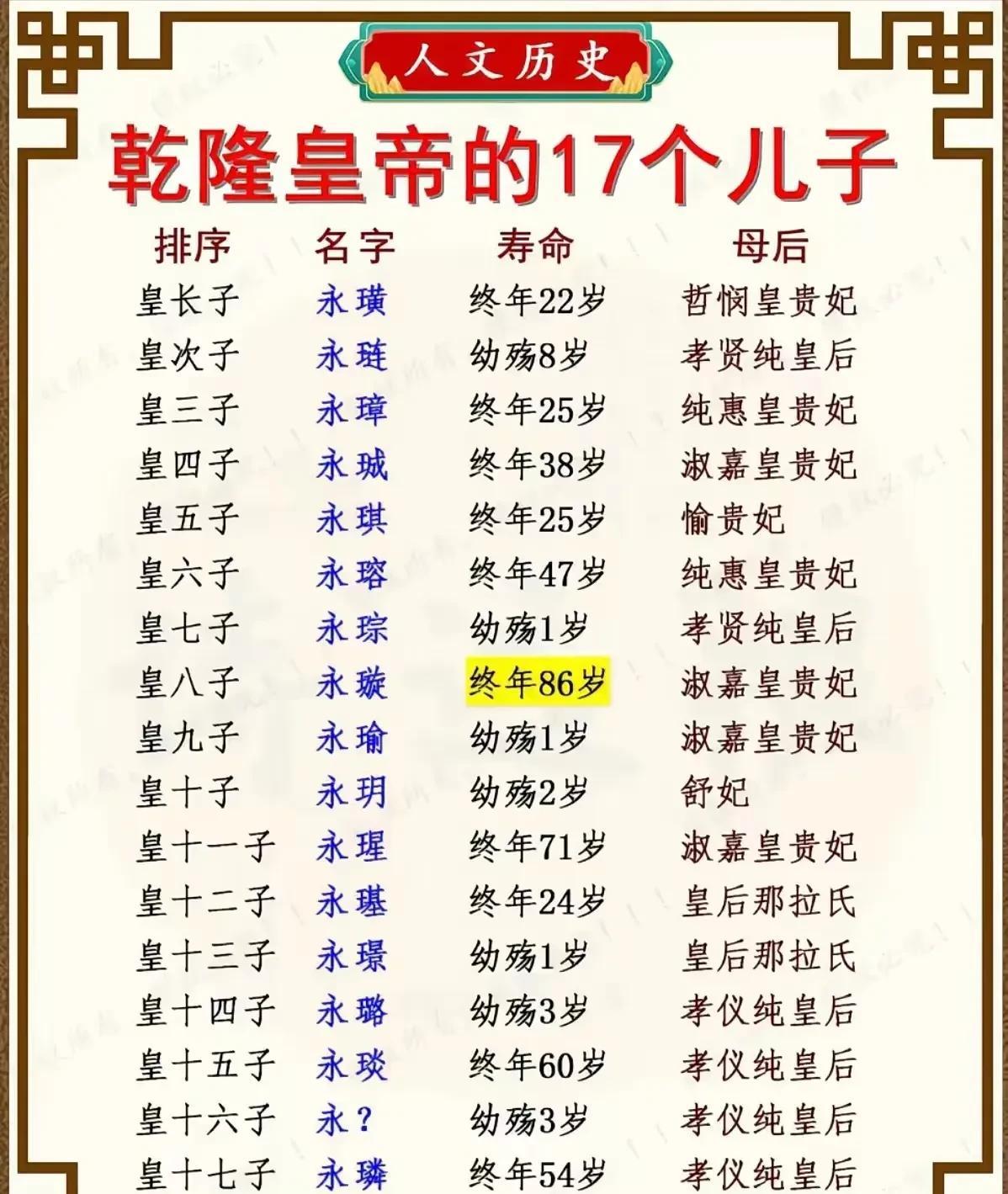

永琪虽然是乾隆的第五个孩子,但他其实也算是乾隆真正意义上的长子。因为他之前的四个哥哥中,有三位早早就去世了。

剩下的一位哥哥虽然活着,但是被过继给了别人。所以在一段历史时期中,永琪是以皇长子的身份呈现的。

因此,不论是出众的能力还是所处的位置,这些因素导致他是乾隆皇帝身边不可或缺的存在。

而且之后发生了一件更为震撼的事情,致使乾隆皇帝更是发自内心的爱这个儿子。

在乾隆二十八年(1763年)五月初五,乾隆皇帝带着永琪和大臣们去圆明园的九洲清宴殿,一起参加端午的宴会,结果突发意外。

不知道为什么,宴会途中突然发生了火灾。因为古代的建筑多为木制,大火蔓延的非常迅速。很快,整个九洲清宴殿被烟雾和烈火包裹,里面夹杂着尖叫声和求救声,场面一度混乱。

这样的场景下,每个人都在想办法自保,哪里还顾得上皇上?大臣们在慌乱之中想尽各种办法,拼命逃了出来,但是乾隆还被困在其中。

逃出来的人瑟瑟发抖,互相东张西望,虽然知道皇帝还在里面,但根本不敢踏入烈火一步。突然,年仅二十三岁的永琪不顾性命,一个箭步又冲进火场中,周围的人都吓坏了。

没多久,永琪背着乾隆从早已被大火吞没的宫殿中跑了出来。永琪的这一举动,让乾隆内心感触颇多,短时间就感悟到了生死带来的恐惧和庆幸。

但他内心更多的是感动。在性命危机前,只有永琪不顾生死,愿意拼命去救他。乾隆事后称赞永琪有“君王之德”。所以,乾隆皇帝对永琪的感情一点不掺假,都是发自内心的亲情。

永琪如此深受乾隆喜爱,不出意外的话,乾隆的位置就是他来继承。而且永琪是第一个被封授亲王爵的在世皇子。

可是天妒英才,永琪刚被封为和硕荣亲王不久,就因病去世了。他的生命永远停留在了二十五岁。他的去世,让乾隆帝非常心痛,久久不能释怀。

就连二十多年后,乾隆皇帝会见英国来的使臣,在聊天的过程中,乾隆皇帝还经常对使臣提起永琪,每当说起,就赞不绝口。可见永琪在乾隆皇帝内心的位置有多么重要。

永琪的死因,在历史中也有记载。他当时得的病叫附骨疽,也就是附骨疮。附骨疽在现代医学中,就是骨结核这一类病症。

一旦得了这个病,就是越往后越疼,最后甚至可以把人疼死。这个病在当时的爱新觉罗家族中很常见,但其实这并不是一种遗传病。

关于永琪的死因,还有一个说法,就是御医误诊导致的死亡。当时乾隆皇帝无法接受这样的事实,而且他认为,永琪从小就习武,身体体质不该如此脆弱。

而且这个病在当时并非无药可医,永琪身强力壮,怎么可能吃了药没有任何好转,反而严重到要了命?

出于这样的想法,乾隆派人暗地里调查给永琪看病的御医。结果不查不知道,一查吓一跳。

乾隆的手下假扮成病人,找到了给永琪治病的御医,于是和这位御医开始聊天。两个人聊的很来,御医也逐渐放松了警惕。说着说着,就聊到了永琪身上。

御医说,他们一帮御医,一开始并没有在永琪身上查到附骨疽,以为永琪只是风寒感冒,就都没有当一回事,随便开了一些治风寒的药方让永琪服用。

永琪并不懂医药,只能是御医说什么是什么,开什么方子就喝什么。时间久了,他们看永琪的风寒不仅没有好,反而越来越严重,才感觉到不对劲。

这个时候,御医们再检查,就查到了附骨疽。当时附骨疽已经到了一个很难控制的地步。这把御医们吓坏了,怎么敢让皇上知道他们误诊,还把永琪喝的更严重了。御医们只好把这个事情当做秘密咽下去。

最后说到乾隆皇帝那里,就是永琪得了附骨疽,最后不治身亡。调查的手下知道时,非常震惊,连忙回去告诉了乾隆。

乾隆听了,直接气的掀翻了桌子。立马让人把看病的御医们抓过来见他,他要一个交代。当御医们看到暴怒的乾隆,连大气都不敢出,一句话也不敢说。

乾隆看着这帮害死自己最爱的儿子的凶手,气到失去理智,下命令把这些御医都杀了,都去给永琪陪葬。

御医们听到要被杀陪葬,更是吓得乱成一锅粥,纷纷喊着求饶。乾隆听的更加心烦意乱,立马召来刽子手,将他们当场斩杀。

最后,御医们因为自己的过错,付出了生命的代价。如果永琪没有被误诊耽误救治,或许乾隆皇帝的下一代接班人就是他。