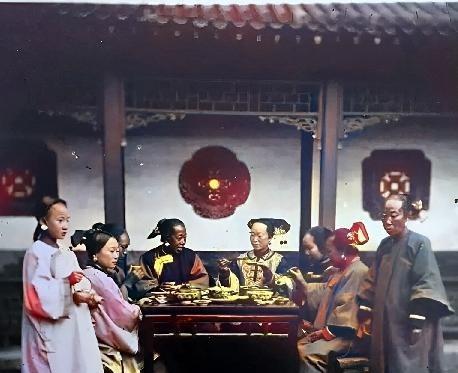

孔府有上人不吃下菜的规矩。其中,上人指的是衍圣公与太太、小姐们,而下菜指的是剩菜。衍圣公与夫人们每天都有例饭例菜。即使衍圣公与夫人并在府里吃饭,例饭例菜也要照常按桌上菜上饭。每桌都有伺候酒席的佣人。这样的规矩,听起来像是古代贵族的奢华,但在今天的生活中,这种“上人”和“下菜”的分法,似乎在某种程度上反映了我们社会的分层与不平等。 孔府是孔子后裔的家,地位高得不得了。作为衍圣公的居所,那规矩自然多得让人咋舌,其中“上人不吃下菜”这条特别扎眼。简单说,就是衍圣公和他的太太、小姐们,不能碰剩菜。这可不是随口定的规矩,而是跟孔子的饮食理念挂钩。孔子说过“食不厌精,脍不厌细”,意思是吃东西得讲究,不能将就。孔府把这话奉为圭臬,饮食上从选材到烹饪,再到上桌的礼仪,都得精益求精。 每天,衍圣公和夫人们都有固定的例饭例菜,菜品种类多、味道好,摆盘还得漂亮。哪怕他们不在家,厨房也得照常做,佣人得把饭菜摆上桌,等着伺候。这听着挺奢华,但规矩背后,是对身份和地位的硬性要求。剩菜在当时被认为是不干净的,上人要是吃了,那不是自降身份吗?所以,这条规矩既是饮食文化的体现,也是社会等级的铁证。 “上人不吃下菜”听着简单,可细想一下,这不就是古代等级制度的缩影吗?在孔府,衍圣公是孔子嫡系后裔,地位高得没法说,享受的特权自然也多。每天的例饭例菜,就是这种特权的体现。而剩菜,哪怕是上桌没动过的,在他们眼里也是“下等人”才能碰的东西。佣人们呢?只能吃粗茶淡饭,跟上人的待遇天差地别。 这规矩反映了古代社会的不平等。贵族和平民之间,有条跨不过去的鸿沟。孔府作为贵族的代表,饮食上的讲究,其实就是在强化这种等级观念。上人吃精致的饭菜,下人吃剩的或者更差的,这种差异不是偶然,而是社会规则的一部分。当时的人觉得这天经地义,可放到现在看,这就是资源分配的不公。 封建社会早就没了,可“上人”和“下菜”的影子,真就完全消失了吗?咱不妨看看现在的生活。拿职场来说,领导和员工的待遇差别有时候挺明显。领导开会可能有高档午餐,员工就只能自己带饭或者吃食堂。资源分配上,领导总能拿到更多机会,员工呢?往往得听安排、干苦活。这种等级感,跟孔府的规矩是不是有点像? 再比如消费这块儿,奢侈品和普通商品的差距也挺扎眼。奢侈品动不动几万块,只有有钱人买得起,大多数人只能看看普通货。这不就是现代版的“上人”和“下菜”吗?有钱人享受高端生活,普通人只能凑合。虽然没明说谁不能吃“下菜”,但经济实力本身就在拉开差距。 还有教育资源这块儿,城里好学校挤破头,农村孩子却连个像样的教室都难找。名校毕业的,起点高,工作机会多;普通学校的,拼死拼活也就那样。这不也是社会分层的结果吗?孔府的规矩虽然没了,但这种不平等的味道,咱生活中还真能闻到。 孔府的“上人不吃下菜”,表面上是饮食习惯,其实是社会规则的投影。古代那会儿,等级观念深入人心,贵族得处处体现自己的“高人一等”,连吃个饭都得跟别人划清界限。这种规矩保住了他们的尊严,也让下人知道自己的位置。资源分配的不公,被包装成了文化和礼仪,听着高雅,其实挺现实。 放到今天,虽然咱嘴上说平等,可实际生活中,等级和不平等的现象还是改头换面地存在着。职场、消费、教育,哪哪儿都能看到这种影子。只是跟古代比,现代的不平等没那么赤裸裸,披上了“能力”“市场”的外衣罢了。可本质上,还不都是“上人”拿好的,“下菜”留给别人?

百夫长

下人不写降表

贫僧法号光天

这些垃圾就没存在的价值