1973年1月,周总理不顾自己持续恶化的身体状况,在百忙之中抽出时间,来到医院探望一位故人。

这位故人叫做熊瑾玎,虽然和总理是多年的好友,可是也已经很久没见过面了。

看着躺在床上无法说话的同志,周总理知道,这位老朋友的时间恐怕不多了。

当他询问熊老的妻子他有什么要求的时候,朱端绶拿出了一张字条,上面是丈夫写下的一句小诗。

“叹我已辞欢乐地,祝君常保斗争身。”

字体娟秀,明显是出于朱端绶之手,但看诗的内容,恐怕这就是老朋友想跟自己说的最后一句话了。

而诗句中蕴含的深意,也勾起了总理的回忆。

1966年元月4日的那天,熊瑾玎的八十大寿上,因为总理的忽然到访而宾主尽欢。

熊瑾玎因为喜出望外,喝完总理带来酒后,即兴赋诗一首:“今年元旦巧逢寿,总理亲自入下层。难忘元年绍兴酒,携来共饮共盈盈。”

这位老朋友还是没变,每逢人生的重要时刻,总是习惯用诗来表达感情。

不过对于他的临终嘱托,总理却心怀暖意。他把字条收好,妥帖地收入了怀中,彷佛这是世界上最珍贵的东西。

很多人不知道的是,这位出口成章的熊瑾玎其实是个“生意人”。而他和妻子的缘分,也跟周总理的撮合分不开。

他就是大名鼎鼎的“红色老板”,而妻子朱端绶也被称为“红色老板娘”。让我们来一起看看他们的故事吧。

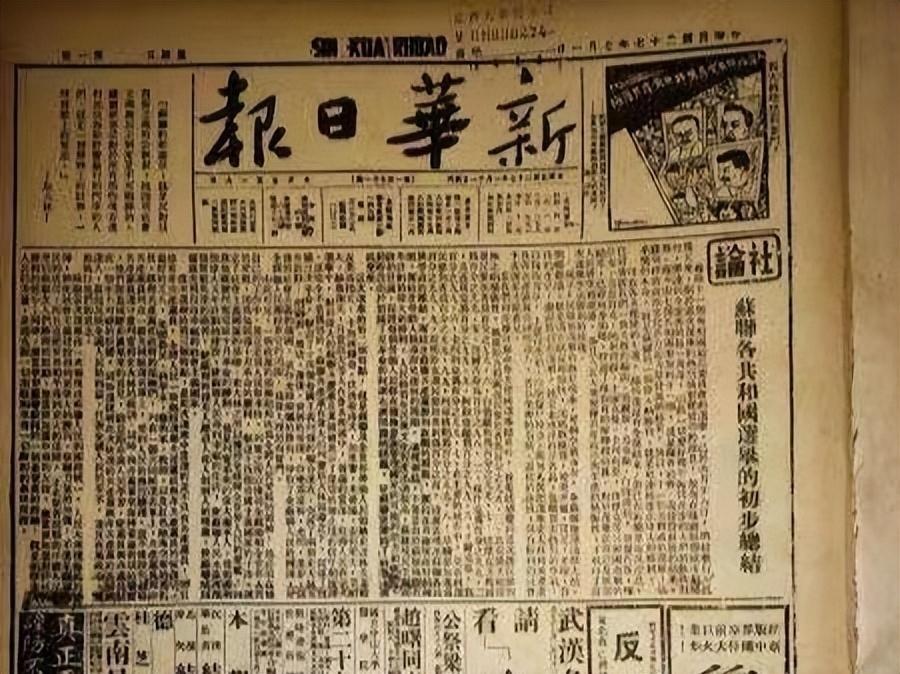

“八岁新华获盛名,慎毋骄信自豪英。法西日寇虽消灭,民主和平尚待争。协议正劳贤代表,调停试看马先生。前途似有光明处,奋斗还须一过程。”

这是熊瑾玎在《新华日报》的“八周岁生日”时,写下的一首励志诗。

字里行间中,饱含着对于过去艰难日子的总结,也有对未来殷切的希望。

不知不觉,自接受周总理的安排,出任《新华日报》总经理已经过去八年的时间了。

1938年1月,熊瑾玎在汉口临危受命,成为我党自己的宣传途径——《新华日报》的灵魂人物。

总经理这个职务,在很多人看来似乎重要性一般。它既不像主编那样需要把控全局,也不像执笔者那样需要过人的才华。

可是无论报社的任何一个人,都认为《新华日报》缺了谁都可以,唯独不能缺少熊瑾玎。因为他这份新兴的红色报纸才能活下来。

创办初期,无论是报社的筹办,工具器械的购入,启动资金的募集等方面,都需要熊瑾玎亲历亲为。

此时正值“国共二次合作”时期,虽然蒋介石政府不情不愿地答应一致抗日,可是对于这份带有共产党色彩的报刊,还是极尽打压。

他们首先在上游原料购入环节设限,封锁了报社的用纸和油墨来源;不时地派特务去报社捣乱,毁坏报社财物,威胁工作人员;最后在发行端恶意中伤《新华日报》,拘捕报童,收缴报纸。

敌人的猖狂不但没有吓倒革命者,熊瑾玎和同志们反而从他们的作为中,看出了蒋介石政府色厉内荏的本质。

为了解决原材料方面的问题,熊瑾玎采用了多管齐下的解决方案。

首先他在报纸行业的行会会议上,一针见血地揭露了敌人的诡计,在当时的行业内赢得广泛的支持声音。迫于舆论,国民政府只好略微放松了原材料方面的遏制。

可这对于报纸的日常用量还是不够的,于是熊瑾玎找到一位爱国商人王炽森。这位王先生对于《新华日报》的政治意义十分欣赏,他不但答应为报刊提供用纸,而且还出资和熊瑾玎合作,共同兴办了造纸厂。

熊瑾玎如法炮制,又联系到其他爱国商人,解决了报社急需的油墨,酒精等必需品的货源问题。

有了这些帮助,《新华日报》越办越好,不但稳稳站住了自己原来的市场份额,而且渐渐占领了国民党政府出版的反动报纸的市场。

当时国民政府著名的报纸有两份,《扫荡报》和《中央日报》。《新华日报》横空出世后,就连街头报童售卖时的口号都变成了“新华扫荡中央”。

这样的说法不但反映出《新华日报》销量领先,而且还无意中预示了,《新华日报》终将取国民党报纸而代之的未来。

在为报社呕心沥血的过程中,不仅是熊瑾玎,就连妻子朱端绶不止一次地遭受过特务的威胁。

可是不但经历过牢狱之灾的熊瑾玎没有动摇,就连看起来柔弱的朱端绶也同样意志坚定。

因为朱端绶也是共产党员,虽然他们本来是假夫妻,可是周总理的牵线,让两个人走到了一起。

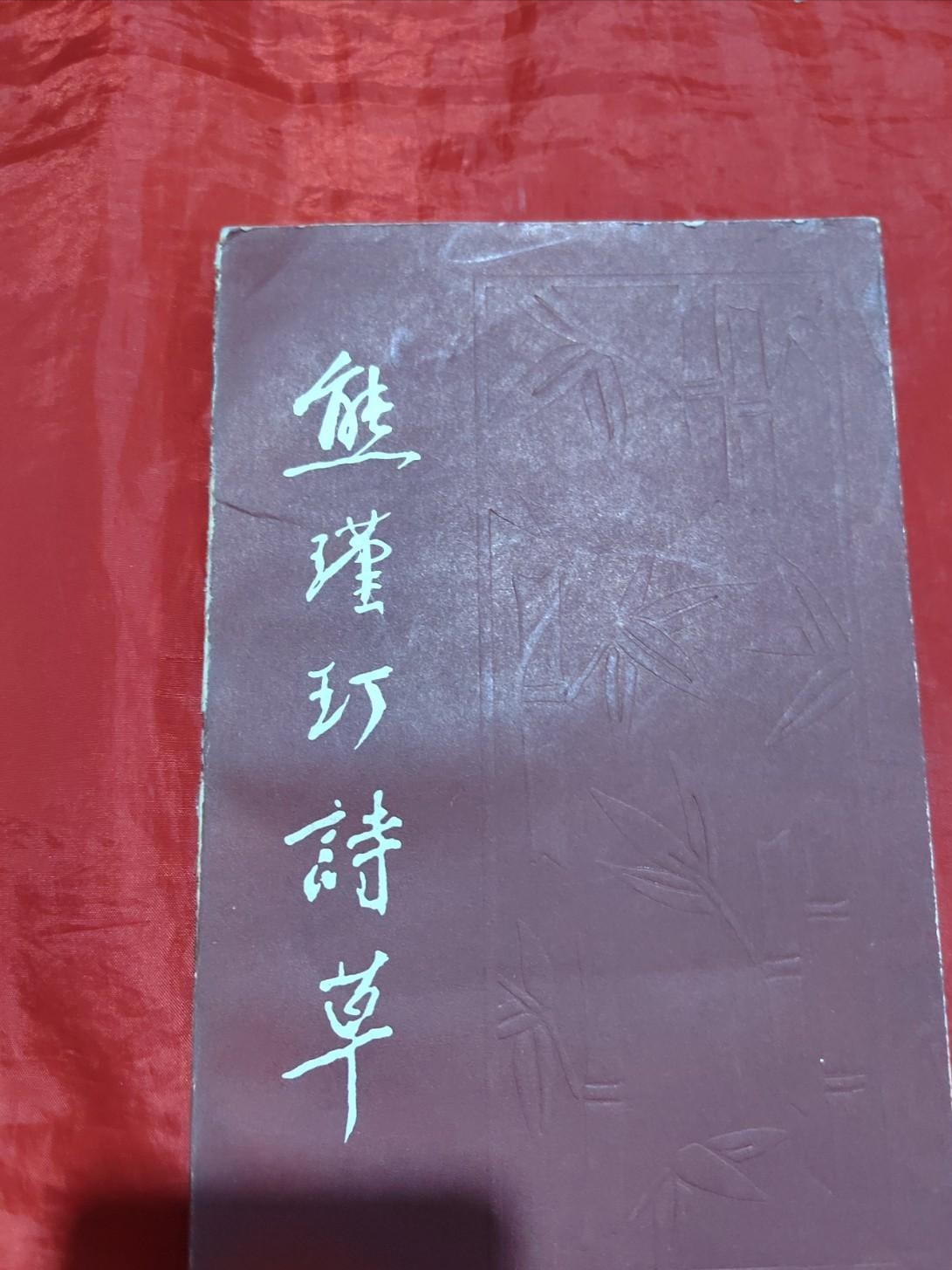

“少小朱家子, 超然思不群。操劳孟慎德,俊丽卓文君。一见情如故, 相亲意更殷。同心今缔结,共度百年春。”

这首诗是熊瑾玎所作,用来向朱端绶表白心意,可惜这一次没有成功。

1928年熊瑾玎收到党中央派遣,来到我党上海地区作会计。说是会计,其实当地的革命经费都需要他来筹措。

为了有更多的机会筹措资金,也为了给革命活动寻找一个合适的掩护,熊瑾玎在上海四马路开了一家商铺。

这家商铺名叫“福兴商号”,主要经营各种布料,兼营钱庄,百货和印刷厂等等。

由于买卖兴隆,熊瑾玎成了远近闻名的“熊老板”。可是普通人却不知道,在商号的二楼正是我党在上海地区的秘密联络处。

这个地方也时常成为共产党人的会议室,周恩来等上海党中央的同志都曾在此办公。

不过时间一长,既要经营商号,又要处理党的日常工作,熊瑾玎一个人有些忙不过来。

而且这位“大老板”出入总是一个人,也容易引起特务的怀疑。所以党中央决定安排一位“老板娘”,掩护熊瑾玎的身份。

周总理灵机一动,想起了曾经和熊瑾玎有过一面之缘,年仅19岁的共产党员朱端绶。

两人既见过面,又是同乡,无论在工作中的配合,还是外人看来的合理性,都趋向完美。

既然是为了革命做贡献,朱端绶欣然地接受了任务,来到上海做起了“熊太太”。

不过此时她对于熊瑾玎并没有什么感觉,只是把这当成工作的一部分。白天两人是恩爱有加的夫妻,晚上朱端绶睡在卧室,熊瑾玎则在外间休息。

时间一长,熊瑾玎对这位兰心蕙质的女子,产生了好感。由于直白的话语难以出口,所以他送给朱端绶一首诗,表明了心迹。

可是这次的表白被朱端绶拒绝了,因为熊瑾玎不但比自己大20岁,而且据说他还曾经结过婚。

虽然熊瑾玎澄清了自己结束包办婚姻的过去,但此事也只好暂时作罢。

作为多年的好友,周总理自然看出了熊瑾玎的想法,他也有意撮合这件事。

经过一段时间的观察,他发现朱端绶也对熊瑾玎产生了好感,两人的缘分只差一个契机。

在这一年的中秋节,借着大家一起喝酒赏月的时候,周恩来端起酒杯,庄重地敬了朱端绶一杯酒。

干杯之后,他趁机对朱端绶说:“以前大家一直叫你小妹妹,是不是今后该叫你老板娘了?”

见到朱端绶默认,他高兴地继续说道:“今天是个非同寻常的日子,我们不但拥有了熊瑾玎这样一位‘红色老板’,也拥有了朱端绶这样一位‘红色老板娘’。”

一片欢声笑语中,一对新人就此结下了婚约,成为了幸福的一对。

然而这样的幸福日子没过多久,由于反动派的破坏和叛徒的出卖,我党上海地区的党组织遭遇到空前危机。

此时的熊瑾玎一家已经暴露,只能暂时放弃经营多年的产业,转移到外地避险。

可是此时在上海还有很多来不及转移的同志,以及大量的领导人家属需要照顾,经过考虑后,熊瑾玎和朱端绶又一次回到了上海。

这一次回来两人相对低调,他们在一处不起眼的酒店住下,担任起递送情报和为革命家庭提供经费的工作。

不过因为叛徒的出卖,熊瑾玎还是在一次行动中不幸被捕了。

身怀有孕的朱端绶听到这个消息,先是联络到宋庆龄等爱国人士,积极寻求营救,自己也不惜以身犯险去探望丈夫。

虽然她也遭遇了监禁和盘问,好在最终没有证据被释放。这个时候朱端绶明白了,对于熊瑾玎的营救自己做不了什么,但还有更重要的事需要她去做。

当时除了熊瑾玎,还有多位同志也被关入监狱。在缺吃少药的环境中,他们每天都面临着死亡的威胁。

朱端绶不顾身怀六甲的身体状况,在家人的帮助下开了一个小酒馆。靠着微薄的收入,她一个人支撑起了牢中丈夫和其他几位同志的日常开销。

令熊瑾玎印象最为深刻的,是每次妻子来狱中,总是给他送来一包剥好的瓜子仁。此时的他感动之余,无以为报,只能写诗记述下这一切。

“瓜子胡为贵,贵在取其仁。破开唇费力,取出手传神。启封如见面,入口等亲唇。”

这段黑暗的日子虽然苦,可是不但坚定了夫妻二人的革命决心,也让两人的感情经过磨难的锤炼,变得更加深厚。

1938年国共合作后,经过各界的不懈努力,熊瑾玎终于重见天日。

八年的牢狱生涯,让他的身体受到极大摧残,好在有妻子的照顾和鼓励,才让他能活到出狱的这一天。

在这样一个让人高兴的日子里,怎么能少得了诗词助兴呢,熊瑾玎写下了:“万苦丛中兴转高,拈毫为汝写情操。斤斤志与秋霜洁,皎皎心同朗月昭。八载琴弦虽歇奏,百年鸾凤足逍遥。一朝之患何须计,共破难关我自豪。”

暗无天日的牢狱生活已经过去,熊瑾玎和朱端绶迎来了光明的未来。

自1938年起,熊瑾玎先后任新华日报报社总经理,晋绥日报报社副经理,中华人民救济总会监察副主任等职位。

新中国成立后,他不但连任四届全国政协委员,而且为我国红十字会的建立和管理,投入了大量的精力。

毛主席曾不止一次地接见熊瑾玎,和他促膝长谈,询问他的工作的身体状况,对于党中央来说,他既是人民的“红色管家”,更是国家的一位珍贵人才。

在熊老八十岁寿诞的时候,周总理也亲自到访,带来了两份特殊的礼物。

其中一份是熊瑾玎钟爱的陈年花雕酒,另一份是一张总理亲笔写下的个人证明。

“在内战时期,熊瑾玎、朱端绶同志担任党中央最机密的机关工作,出生入死,贡献甚大,最可信赖。”

短短几个字,却重于千金。这份证明不但肯定了熊氏夫妇对于革命队贡献,也在之后的运动中让他们免于风波。

对于总理这位老朋友的关怀,熊瑾玎和朱端绶心怀感激,即使在熊老的弥留之际,他依然担心着总理的身体。

他用自己惯常的诗词方式,给总理留下了一句诀别,把两人多年的感情蕴藏其中,只有周总理本人才明白这张字条,饱含着怎样的情义。

1973年1月,熊瑾玎因病医治无效,在北京逝世,享年87岁。

三年后,周总理去世,两位对党和国家作出巨大贡献的老人先后与世长辞。

根据熊瑾玎的遗孀,朱端绶女士后来的回忆,在熊老的八十岁寿诞时,曾经与总理定下了参加总理八十大寿的约定。

虽然和总理在八十大寿举杯共饮的愿望没有达成,可是朱端绶老人在讲述的时候却面带微笑,少有悲伤的情绪。

原来对于革命者来说,相比革命成功的喜悦,以及关于往昔战斗岁月的追忆面前,令人恐惧的生老病死,似乎也并不那么可怕了。

他们之间的革命情谊,已经超越的生命的长度,也超过了世俗中很多感情的深度。

对此,各位读者有何看法呢?欢迎在评论区留言。