从太建十三年(581年)杨坚建国,到大业十四年(618年)隋炀帝在江都被杀,隋代前后仅存在了三十七年。若从开皇九年(589年)统一全国算起,则只有二十九年的时间,在中国历史上匆匆一现迅即消逝。隋代统治虽极为短暂,但其新创了许多制度,再度统一了全国,创造了惊人的财富,在封建社会发展史上具有承上启下的作用,尤其是隋之国富历来为史家所津津乐道,最具代表性的要数马端临在《文献通考》所说“按古今称国之富者,莫如隋”;此外《隋书・食货志》也载:“开皇三年,时百姓承平日久,虽数遭水旱,而户口岁增。诸州调物,每岁河南自潼关,河北自蒲坂,达于京师,相属于路,昼夜不绝者数月”;还有《贞观政要》中也记载到:“计天下储积,得供五、六十年。”从这些史料中可以想象当时国富财丰的景象。隋代之富国被史家如此推崇,其因值得深思。

隋代国富的表现(一)户口的猛增

从北魏中期到隋炀帝时,约经历了一百年的时间,户数约增加了80%;以宋孝武帝大明元年(457年)和建武元年(494年)两年人口为例 ,南北朝最盛时人口约24685501,而到了隋炀帝大业三年(607年)时人口为46019956,与南北朝时相比人口约翻了一番;与晋朝统一时相比,隋炀帝时户数和人口约是其四倍和三倍。这些具体的数据表明有隋一代人口增长是如此之快。在封建社会,政府对生育基本没有干预的情况下,人口的增长速度基本能反映经济增长的速度,因为人口的增长离不开粮食和布匹的增加,而在封建社会粮食和布匹是其最重要的经济指标。

(二)耕地的增加

人的增多在一定程度上也意味着地的增多,在封建经济时代土地面积的大小也是经济发展的重要标志。隋代时耕地面积大为增加,杨广率军灭陈使隋的疆域大增,同时耕地面积也大大增加。此时南方土地经过从三国到南北朝几百年的经营和培育,已经变成了高质量的熟土、高产土。隋炀帝即位后经略西域,率兵击败吐谷浑,在河西设置了西海、河源、鄯善和且末四郡,扩充疆域,增加耕地。

此外大量的荒地也被开垦,垦田的面积也大大增加,史载:“开皇九年,任垦田千九百四十万四千二百六十七顷……至大业中天下垦田五千五百八十五万四千四百四十顷。”开皇十年(590年)文帝下诏曰:“凡是军人,可悉属州县,垦田籍帐,一与民同”,开皇九年(589年)全国耕地面积近两亿亩,到大业五年(609年)增至五亿多亩。人口的迅猛增长与耕地的大为增加充分说明了隋代经济繁荣的盛况,同时这两点也是造就隋代国富的原因之一。

(三)仓库的充盈

马端临在《文献通考》中说:“隋炀帝积米其多至二千六百余万石”,他并未夸大其词,的确隋代仓库之充盈令人诧异。史载:“隋氏西京太仓,东京含嘉仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米粟多达千万石,少者不减数百万石。天下义仓又皆充满。”1971年在洛阳发现的筑于大业初年的含嘉仓,在探出的259个粮窖中大的可储粮一万数千石,小的可储粮数千石。由此可见不仅各地的国仓充盈,就连赈济的义仓也不例外。“炀帝大业十二年十月,置洛口仓于巩县东南之平原上,巩仓城周围二十余里,穿三千窖,每窖可容八千石,置监官,并镇兵千人。十二月,置回洛仓余洛阳北七里,仓城周围十里,穿三百窖。”若回洛仓每窖亦以八千石算,则两仓储粮约两千六百多石。

洛口仓

大业十三年(617年)瓦岗军击破洛口仓,开仓任人民携取积粟,老弱来者,几天几夜仍不绝于路,由此也足见其仓储粮之多。此外长安、洛阳和太原等地的仓库中还储存了几千万匹布帛。开皇九年(589年)在南陈被平之后“帝亲御朱雀门劳凯旋师,因行庆赏。自门外夹道列布帛之积,达于南郭,以次颁给。所费三百余万石。”从此次赏赐中亦见大隋布帛之多。

(四)兴修大型工程

隋王朝虽是一个短命王朝,但就是在这短短的三十几年里隋王朝完成几项影响深远,意义重大的工程。第一个工程是营建东都洛阳。隋炀帝即位后在洛阳兴建了一个硕大无比的新都城,在当时堪称是世界最大的城市之一,修建这样一个世界罕见的大都城,没有雄厚的财力物力是不可能完成的。第二个工程是开凿大运河。隋炀帝继承父业,从大业元年(605年)到大业六年(610年)开凿了四条以洛阳为中心,北达涿郡,南抵余杭,连通了五大水系的大运河,像这样的工程,放在今天用大型机械来完成,其耗资都是惊人的,更何况是在那个以人力为主的时代。这也在侧面反映出隋代之财力极强。

第三个工程是修筑驰道。大业三年(607年)炀帝北巡时“发河北十余郡丁男,凿太行山,达于并州,以通驰道。”无法想象古人修驰道的情况,但从现代高速公路的修筑中也可以看出工程的浩大,当然其耗资也是非常惊人的。此外隋炀帝营建江都,修造承载两万人之多的超大型龙舟也是隋代国富的表现。

杨广

(五)战争巡游不断

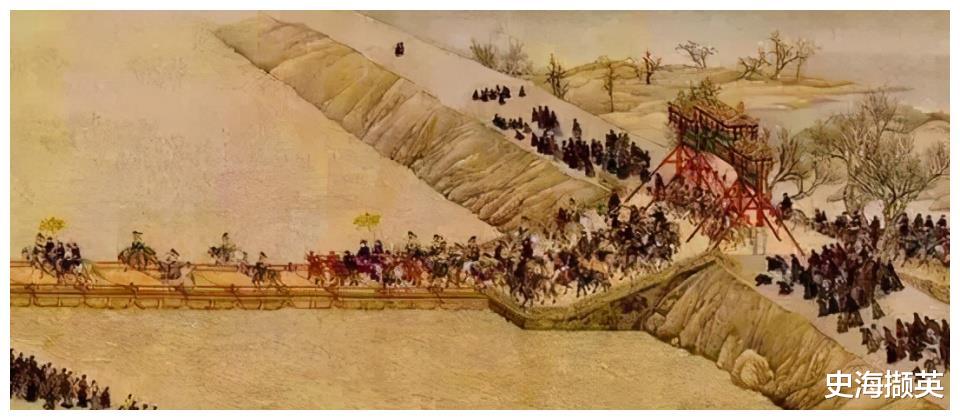

战争的进行和胜利是以强大的经济作为后盾的,而巡游本身则是彰显国家财力的具体表现。隋炀帝即位后“地广三代,威振八纮,单于顿颡,越裳重泽”,隋朝的国力武功达到极盛。大业三年(607年)炀帝派兵远征林邑,大业五年(609年)他又亲征吐谷浑,经略西域,到大业八年(612年)炀帝以百余万兵力大举进攻高丽,后虽因种种原因失败,但是也可从其规模上看到隋王朝的富足和强大。

年轻有为的隋炀帝在即位后为巩固政权的稳定,进而大张国威,基本上连年出巡,他曾三下江都,六巡北塞,从大业三年(607年)至大业十二年(616年)大都在外巡游,通记居京之日,不足一年。在此且不论战争正义与否,巡游对错与否,仅需明白:要是没有繁荣的经济作为后盾,那么取得战争的胜利,彰显国威是不可能的。除以上几点主要的史实外,隋代商业的繁荣,手工技术的先进都可以映射出大隋的强大和富有。

隋代国富的原因关于隋代为何富足,从古至今许多史家都有其各自的观点,例如:马端临在《文献通考》中指出:“史求其说而不可得,则以为帝躬履俭约……汉隋二帝皆以躬履俭约富其国。”杜佑在《通典・食货七》中说:“高颎睹流沉之病,建输籍之法……隋代之盛,实由于斯。”

(一)隋代之国富是继承前代发展的结果

马克思说:“人们在创造自己的历史中不是随心所欲地创造,而是从过去继承下来的条件下创造的。”的确如此,上一代经济的好坏对其下一代经济的繁荣与否有着很大的关系,甚至在一定程度上起着前提和基础的作用。隋代的国富就是在北朝和南朝经济恢复的基础上形成的。

南北朝虽然是一个分裂的时期,但到了北朝中期以后,北方的经济开始恢复和繁荣起来。北朝历代政府对发展农业经济很重视,永明三年北(485年)孝文帝颁布均田令:“今遣使者,循行州郡,与牧守均给天下之田,还受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。”均田令的主要内容是:十五岁以上的男子可受露田四十亩,妇女二十亩;男子每人还可受桑田二十亩,作为世业田;不宜栽桑的地区,男子给麻田十亩,妇女五亩。均田制以官荒田受给无田的农民,保证休耕制的实施,并且规定了桑田的私有,对于恢复遭到严重破坏的社会生产,起到了很大的作用。因为均田制的实施,耕地的面积大量增加,劳动者被固定在土地上,政府财政收入也有了较快的增长。这项有利于经济发展的制度在以后的东魏、西魏、北齐和北周都得到了继承。

随着经济的恢复和发展,人口也开始增长,北魏太和年间户数达到五百余万户。在耕地和人口增加的同时农业技术也有了很大的提高。精耕细作在北朝时已经普遍推行,并能按照季节和湿度的不同分别深耕和浅耕。绿肥法、踏粪法已到处运用,轮作和套作法已经逐渐代替以前落后的休耕法。在种子的处理上已采用催发法、育苗法,以缩短作物的生长期来提高复种次数。水利事业是农业经济发达的一面镜子,北朝农田水利工程规模之大,效率之高,获利之深并不亚于汉隋。

北朝时水渠“广十五步,深五尺,岸高一丈,北行一百余里,溉官私田万余顷,旬日之间则水一遍,水凡四溉,谷的成实……公私获其利。”在中国农学史上具有重要地位的《齐民要术》一书的问世,也能充分说明北朝农业的发展已经达到了一个新的水平。北方在经过了几百年的滋润与经营后,呈现出一片丰裕景象。北魏永兴中,“人皆力勤,岁数丰穰,畜牧滋息”,文帝大统时,“自是公私丰赡,虽有水旱不为害”,东西魏时,“仓廪充实,虽有水旱凶饥之处,皆仰开仓以振之,元象、兴和之中,频岁大穰。谷斛至九钱”。隋朝的繁荣就是在这个新的水平上建立起来的。

在隋朝统一全国之前,南朝的经济也有很大的发展。江南地区向来人口稀少,经济文化落后。西晋末年,我国西北、东北各族进入内地,中原和关陇地区的人民与士族大量南迁,造就了南方人口激增的现象,到南朝末年时江南地区的人口密度已经远远超过了过去。过去江南地区的经济文化较中原落后,虽经过吴、蜀的开发,但仍是地广人稀,很多地区还是未开辟的处女地,人们仍多使用“火耕水耨”的粗放方式进行生产。到东晋南朝时北方大量的农民流徙到江南,带来了比较先进的生产工具和生产技术,如辕犁,其耜刃宽大,可以深耕,于是“火耕水耨”的粗放方法逐渐被深耕细作所代替,并提高了施肥灌溉等生产技术,生产量因而增加。过去荒凉的地区现在建起了田园和村落。史载“新开塍亩,进垦蒿莱”,就是说明了当时南方的开发。

当时西北、东北各族的南迁被北方人民的斗争所阻挡,加之江南还有长江天险为其做屏障,所以江南地区免受了西北、东北各族铁骑的蹂践。此外江南土地肥沃,气候环境优越,拥有较好的开发前景。辛勤的南朝劳动人民经过一个半世纪的开发,到陈朝灭亡时,江南呈现出一片繁荣的景象。这一点也可以从隋炀帝开凿大运河,从江南往中原运输大量的物资得到证明。已经发展起来的南方经济在隋灭掉陈后,对隋朝繁荣与富强起到了推动和补充的作用。

人口的激增既是隋代国富的表现也是国富的原因。隋代人口繁殖的基础是北朝人口,消灭南陈也使隋的人口有很大的发展。隋代的户口有一半是在北周北齐发展起来的。北周灭北齐时,有20006880户 ,太建十二年(580年)有3590000户,而太建十三年(581年)有3999604户。从数据上也能看出隋代的户口基本上是在北周北齐发展起来的,太建十三年(581年)至祯明三年(589年)的大批括户也主要是北周北齐原有的籍外户口,这样的情况在中国历史上是少有的。

东汉“承王莽之余弊,兵戈不戢,饥疫荐臻,率土遗黎,十才一二……三国争强,兵革屡兴,户口减半。”这些情况和隋初是不能相比的。祯明三年(589年)平陈之时获500000户,这对增加隋的编户是一个很大的数据,后来通过“输籍”之法使大量的南朝籍外户口变成了隋的编户。由以上的论述可知:没有南北朝的发展,也就没有隋代的殷富,这完全符合唯物主义历史观。

(二)战事较少

隋代之国富是因为南北朝及北朝杨隋之际大的战事较少。战争是经济发展的最大屏障之一,现代社会是这样,封建社会亦更是如此。

南北朝时期虽是一个分裂的时代,但极大的战事却很少,如果仔细算算,仅有淝水一战对社会经济的发展造成极大的破坏。与中国的另外一些分裂时代:春秋、战国和三国时期相比,南北朝时的人们确实应该感到幸运。春秋时,城濮之战牵扯到七国的人民,邲之战也不例外。“楚晋争霸,战争持续了百余年,给中原各国人民带来莫大的灾难”;战国时,齐、魏马陵之战十万魏军被歼灭,秦、赵长平之战四十多万人几乎全被活埋;三国时,曹军在官渡之战中坑杀袁军七万多人,赤壁之战中曹军“人马烧溺死者甚重”。

“在东晋一百零二年间,境内并没有发生太大的自然灾害和战乱,北方的战事仅影响到淮河流域,内部权力斗争引发的军事冲突限于长江中游至建康一线,对外的军事征伐虽然也有多次失败,但人口的损失并不太大”。南朝宋、齐、梁、陈间的更替较其他朝代是很温和的,除侯景之乱外,基本上是贵族内部的争权夺利。

北方的各国间虽战争不断,但是针对全国而言,这些战争一般只会造成当年的人口零增长或负增长,不会有多大的持续影响。北魏的分裂也没有大的战争,只是宫廷政变的结果,没有造成人口的锐减和经济的破坏。北齐、北周也是通过温和事变建立的,且对前朝有较好的继承性。隋代的建立没有经过农民起义和军阀混战,没有因战争而大量消耗人口。

隋朝形势图

祯明三年(589年)晋王杨广率军平陈也是很轻松,由于陈朝军事极弱,与强大的大隋王朝相比,不能形成对抗的局面。所以隋朝平陈耗时既少,损耗也小,双方的人员伤亡较小。这对与统一后隋朝人口增长,战后南方经济的恢复和发展,起到了基础性的作用。总的来说,南北朝时期是一个绝对分裂,相对稳定的历史阶段。绝对分裂是因为北朝、南朝先后都有数个朝代的更替,在一定意义上说,分裂的小王朝内,各项制度的实施较统一王朝效率要高,故经济的发展也快。相对稳定是因为在这个分裂的时代战事较少。尤其是北魏建立后,北朝社会稳定更显得明显。隋朝统一全国后的迅速发展与这一切是分不开的。

(三)有利的制度和政策

隋朝建立后实施了一系列有利于经济发展的制度和政策。其主要的内容有以下三点:

其一是颁布均田令,推行租调制。早在北魏时期均田令就配合租调制实施过,且一度使北魏迅速强大起来。隋代初期,由于长期战乱,造成土地荒芜,人口流徙。为了安定社会秩序,恢复和发展农业生产,太建十四年(582年)隋文帝颁布诏令,继续实行北魏以来的均田制,规定:“一夫受口分田八十亩,妇女四十亩;又每夫给永业田二十亩。受田丁男一床纳租粟三石,调绢一匹,绵三两或布一端,麻三斤,单丁及部曲奴婢受田与农民同,但租调只纳丁男之半。”隋初通过均田令和租调制的实施,使农民固定于土地之上,勤恳劳作,安居乐业,促进了隋初农业的恢复和发展,同时赋税也大大增加。

其二是实行输籍定样,开展大索貌阅。隋代人口的增加很大程度上是该政策起作用的结果。至德元年(583年)“高祖又令州县大索貌阅,户口不实者正、长远配,而又开相纠之科……以防容隐。于是记帐进四十四万三千丁,新附一百六十四万一千五百口。”至德三年(585年)“高颎又以人间课输,虽有定分,年常征纳,除注恒多,长吏肆情,文帐出没,复无定簿,难以推校。乃为输籍定样,请遍下诸州。每年正月五日,县令巡人,各随便近,五党三党共为一团,依样定户上下。”通过输籍定样之法,避免了地方官任意加税。隋代的貌阅制是我国历史上规模较大、成绩较著的一次户口调查,它对于清查隐漏户口,扩大国家编户,实施租调制,增加国家赋税都起到了很大作用。

杨坚

其三是实施轻徭薄赋,开放酒盐之禁。隋开国初规定丁男一床租三石,这比北周五石的标准减了两石,比刘宋七石的标准减了五石。至德元年(583年)调绢由丁男一床纳一匹(四丈)减为二丈,开皇九年(589年)平定南陈后“故城之境内,给復十年,除州免其年租赋。”开皇十二年(592年)又诏曰:“河北河东今年田租三分减一,兵减半,功调全免。”隋文帝即位后除入市之税,“开皇三年正月,帝入新宫。初令军人以二十一成丁。减十二番每岁为二十日役。”

北周时规定六十岁停止服徭役,“开皇十年五月,又以宇内无事,益宽徭赋。百姓年五十者,输庸停防。”“炀帝即位,是时户口益多,府库盈溢,乃除妇人及奴婢部曲之课。男子以二十二成丁。”北周末年酒盐都是专卖,至德元年(583年)“罢酒坊,通盐池盐井与百姓共之,远近大悦。”通过轻徭薄赋政策的实施,纾解民困,休养生息,复苏了社会经济,缓和了社会矛盾。

(四)隋代统治者的引领作用

隋代统治阶级尤其是高层统治者素质极高,这对推动经济发展起到了带头作用。皇帝无疑是古代封建社会最重要的政治人物,是统治千百万子民的元首与国家最高决策者。皇权独专,天下安危系于一身。西哲伏尔泰在其《路易十四时代》中说:“国家的繁荣昌盛紧紧系于一个人的性格,这就是君主国的命运。”

隋文帝是隋代的开国皇帝,也是我国历史上少有的出色皇帝之一。在历代帝王当中,隋文帝的倡行节俭可以说是最为突出的。还在即位之初,他就向全国颁布了一份诏书 ,要求“ 犬马器玩口味不得献上”,紧接着在四月份对这份诏书作了进一步补充:“禁杂乐百戏”。这次颁诏并不是在作空洞的宣传,为使节俭诏令在全国真正贯彻,隋文帝首先带头力行节俭,史载他“躬先俭约,以事府帑。“隋文帝既平江表,天下大同,躬先俭约,以事府帑。开皇十七年,户口滋盛,中外仓库,无不盈积。所有赉给,不逾经费,京司帑屋既充,积于廓庑之下,高祖遂停此年正赋,以赐黎元。””他“躬节俭、平徭役、仓廪实、法令行,君子咸乐其身,小人各安其业。”“十三年,帝命杨素出,于岐州北造仁寿宫。素遂夷山堙谷,营构观宇,崇台累榭,宛转相属。役使严急,丁夫多死,疲敝颠仆者,推填坑坎,覆以土石,因而筑为平地。死者以万数。宫成,帝行幸焉。时方暑月,而死人相次于道,素乃一切焚除之。帝颇知其事,甚不悦。及入新宫游观,乃喜,又谓素为忠。后帝以岁暮晚日登仁寿殿,周望原隰,见宫外磷火弥漫,又闻哭声。令左右观之,报曰:‘鬼火。’帝曰:‘此等工役而死,既属年暮,魂魄思归耶?’乃令洒酒宣敕,以咒遣之,自是乃息。”

隋文帝一人崇尚节俭,带动了一朝节俭风气。史载:“帝既躬履俭约,六宫咸服浣濯之衣。乘舆供御有故敝者,随令补用,皆不改作。非享燕之事,所食不过一肉而已。有司尝进干姜,以布袋贮之,帝用为伤费,大加谴责。后进香,复以氈袋,因笞所司,以为后诫焉。由是内外率职,府帑充实,百官禄赐及赏功臣,皆出于丰厚焉。”

杨坚

不仅自己如此,对孩子的要求隋文帝也是严格至极。大儿子杨勇有次刻意地装饰了一件产自蜀地的铠甲,隋文帝看见后非常不高兴,“勇尝文饰蜀铠,上见而不悦,恐致奢侈之渐,因而诫之曰:‘我闻天道无亲,唯德是与,历观前代帝王,未有奢华而得长久者。汝当储后,若不上称天心,下合人意,何以承宗庙之重,居兆民之上?吾昔日衣服,各留一物,时复看之,以自警戒。今以刀子赐汝,宜识我心。’”他还提倡官吏廉洁奉公,严惩贪污,发现贪污或示意别人行贿,一经查实立即处以死刑。可以说,隋文帝的节俭政治实行得是既广又深,从个人的生活推及子女、官吏的日常规范,又从日常生活扩及国家的政务活动,而且,从时间上来说,隋文帝也是基本上贯彻到底了的,只是到他晚年开始有了些变化,但从整体上来说并不影响他作为领袖的带头作用。开皇之治也是在隋文帝节俭政策下实现的。

仁寿四年(604年)杨广即位,是为隋炀帝,改元大业。大业前期隋代进入了极盛时期。贞观一代名臣魏征云:“亡国之主,多有才艺,考之梁陈及隋,信非虚论。”确实,亡国之君未必尽是蠢货,亡国原因亦未必就是皇帝无能。隋炀帝虽为亡国之君,但其实他是一位极有才华的统治者,其谥号“炀帝”为后来政敌所强加,与其真实情况极为不符。他早年作为远征军的统帅,在平陈战争中初露头角。在旧陈率士皆反时,他作为东南总管筑营江都,在消除南朝对北朝的隔阂与偏见方面取得了成功。隋炀帝是一位眼光极为远大的君主,在全国统一后,他已经意识到全国经济政治中心的东进和南移。于是他在江南新建了一个政治经济文化中心——江都,这对控制南方和发展经济都是有利的。

隋炀帝即位后,决定从长安迁都洛阳,同时开凿了四条以洛阳为中心,北达涿郡,中经江都,南抵余杭的大运河。虽然营建东都和开凿大运河,使人民蒙受劳役之苦,但这对于控制全国,连通南北经济中心,巩固统一都有积极的作用。隋炀帝虽然最后兵败高句丽城下,但实际上隋炀帝不喜欢打仗,他更愿意以其强大的武力和巨大财富向西北、北方草原各族以及江南地区示威,“不战而屈人之兵”,以稳固边防,消除内乱。所以他每次出行都声势浩大,常常随驾士兵五十余万、马匹十余万,旌旗辎重,千里不绝。从“轻徭薄赋”的记载中也能看出隋炀帝是一位体恤百姓的好皇帝。此外,杨氏二父子挑选的官员绝大部分也像他们那样的有才,为大隋的繁荣做出了应有的贡献。总的来说,文、炀二帝对隋之国富起到了带头性的作用。

继承前代发展、战事较少、实施合理的制度政策和高素质的统治者是隋代国富财足的主要原因。前两点是其外部原因,后两点是其内部原因,隋之国富就是以外因为基础,内因发挥主要作用的结果。可惜如此富裕的一个王朝存在了短短的三十七就匆匆消失了,究其原因与隋之国富也有一定的关系。在专制主义封建政权统治之下,国富并不等于民富。关于隋之国富,各种史书记载不绝,但记载隋之百姓富裕却未见一书。隋之国富在很大程度上是推行过分聚敛财富政策的结果,在这一政策的作用下形成了“国富民穷”之虚假富庶景象。

明末清初思想家王夫之十分反对国家聚财而主张藏富于民,他在《读通鉴论》中说:“财散则民聚,财聚民散”,“大损于国者,莫甚于聚财于天子”,“聚钱布金银于上者,其民贫,其国危;聚五谷于上者,其民死,其民速亡。”这是很精辟的见解,从中也揭示了隋富而速亡的道理——国富民穷,隋代基础很脆弱,一旦动乱,立即崩溃。所以探究隋代国富之因,可在一定程度上得出其速亡之理。