北宋徽宗年间,渭州经略府有个提辖姓鲁名达,生得虎背熊腰,粗眉大眼,是个性格豪爽、见义勇为的汉子。这天,经略府内无事,鲁提辖独自朝茶坊走去。

茶坊内坐着一位刚从少华山上下来的九纹龙史进。他是去延安府寻找师父王进,路过这里歇脚的。鲁达见他身材魁伟,相貌堂堂,像条好汉,便上前与他施礼。

两人报过名姓,鲁达听说史进要寻王进,便道:“他不在这里,听人说,王教头在延安府老种经略相公处。”说着,挽起史进的手,邀他到酒楼去喝酒。

两人走出茶坊,上街行得三五十步,见前面有一簇人围着,还不时传来一阵阵喝彩声,便大步走去。

两人分开人群一看,人圈内站着一个人,仗着十几条棍棒,地上有一只盘子,里面摊着十数个膏药,插了把纸标儿。原来是个使枪卖药走江湖的。

史进看了一下,见是自己的开手师父打虎将李忠,就叫道:“师父,多时不见。”李忠没想到在这里遇上自己的徒弟,一下停住了手。

鲁达见他是史进的师父,上前拉着李忠的手,说:“快,同俺一起去喝上它三杯。”李忠拱手道:“请提辖和贤弟先行,待小人卖了膏药,讨了回钱,便寻将来。”

鲁达是个火爆性子,哪容他这般啰嗦,推着看热闹的人,骂道:“你们快夹着屁眼撒开,不去的,洒家要打了。”众人见是鲁达,一哄而散。李忠敢怒不敢言,只得陪笑说:“好急性的人。

李忠收拾好行头药囊,寄顿了枪棒。三人顺街拐巷,来到了州桥下有名的酒店—潘家楼。门前挑出望竿,挂着酒旗,漾在空中飘荡。

三人来到楼上,拣了个济楚阁儿坐下。酒保见鲁达来了,忙上前问道:“提辖官人,打多少酒?吃什么菜?”鲁达道:“先打四角酒,店里有的菜只顾卖来,一发算钱给你。”

三人边饮边谈,兴致勃勃地论起了拳术枪法。正说着,只听得隔壁阁子里有人哽哽咽咽的啼哭。鲁达焦躁,把碟儿、盏儿,都丢在楼板上。

酒保听到摔碟扔碗声,忙笑脸上前问:“官人要甚么,尽管吩咐。”鲁达恼怒地说:“洒家要甚么?我不少你酒钱,为什么教人在间壁吱吱的哭,搅俺弟兄们吃酒?”

酒保忙解释道:“官人息怒,小的怎敢教人啼哭,打搅官人吃酒。这个哭的,是卖唱的父女两人。不知官人在此吃酒,一时间自苦了啼哭。”鲁达听说“自哭了啼哭”,想其中有些蹊跷,吩咐酒保将他们唤来。

酒保引着父女两人来了。那妇人拭着眼泪,向鲁达等人道了福。鲁达见那老头约莫五六十岁,妇人十八九岁,脸上都布满愁云恨雨,便问:“你两个是哪里人家?为何啼哭?”

那妇人凄然地说:“奴家是东京人氏。半年前同父母来此投奔亲眷,不想搬移南京去了,无处投宿,只得寄居在客店里。

“不料母亲在客店里染病身故,父女俩到处流落。一天,碰上此间一个财主,叫镇关西郑大官人。他强媒硬保,要娶奴家作妾。

“我们无路可走,只得依从。他立了一张三千贯典身的文书,虚钱实契,要了奴家的身体。

“未及三个月,他家大娘子好生厉害,将奴家赶打出来。

“父亲未曾拿到他一文钱。现在他却要店主人追回那典身钱。父亲懦弱,和他争执不得,无奈何,只好到酒楼赶座子,卖唱谋生。每日所得,大半还他,父女俩只留少许度日。

“这两日酒客稀少,怕违了他钱限,受他辱骂,想到这苦楚,无处诉说,因此啼哭。不想触犯了大官人,望乞恕罪。”那妇人说着,跪了下来。

鲁达指着老头问:“你姓什么?住在哪个客栈?那郑大官人住在何处?”老头答道:“小人叫金二,孩儿小字翠莲;住在东门里鲁家客店;郑大官人便是状元桥下卖肉的郑屠,绰号镇关西。”

鲁达听了,拍桌而起:“呸!俺只道哪个郑大官人,原来是杀猪的郑屠。这个腌臜泼才,投托俺小种经略相公门下做个肉铺户,却这般欺负人!”回头对李忠、史进说:“你两个且在这里,等洒家去打死了那厮便来。

史进、李忠怕他惹事,抱住他劝道:“哥哥息怒,明日再去理会。”两人化了好大气力,才将他劝住。

鲁达从身边凑了十几两银子,便道:“洒家与你些盘缠,明日回东京可好?”父女俩含泪谢道:“大官人是我们再生父母,只是店主人家如何肯放?郑大官人须着落他要钱。”

鲁达道:“这个不碍事,洒家自有道理,你们回去收拾行李,俺明日清早来,发付你两个起身,看哪个店主人敢留你!”金老父女拜谢去了。

三人再吃了两角酒才下楼,鲁达叫道:“主人家,酒钱洒家明日送来给你。”主人家连声应道:“提辖只顾自去,但吃不妨,只怕提辖不来赊。”

三人到街上分了手,史进、李忠各自投客店去了。鲁提辖回到经略府前下处,到房里,晚饭也不吃,气愤愤的去睡了。主人家又不敢问他。

再说金老汉回到客店,安顿了女儿,先去城外雇下辆车子,回来收拾好行李,付清了房钱和柴米钱,只等天明赶路。

天色微明时,鲁达大步踏进店内,高声叫道:“店小二,哪里是金老歇处?”小二哥指着一个房间,说:“金公,提辖在此寻你。”

金老见是鲁达,连忙招呼他里面坐。鲁达道:“坐什么?你去便去,等什么?”金老引过女儿,挑了担儿,谢过提辖,便待出门,店小二拦住道:“金公,哪里去?”

鲁达喝住店小二:“他少你房钱?”店小二说:“房钱昨晚算清了,只是郑大官人的典身钱,着落在小人身上。”鲁达道:“郑屠的钱,洒家自还他,你放这老儿还乡去。”

店小二哪里肯放。鲁达发怒了,伸手一巴掌,打得店小二口中吐血,又是一拳,打下两只门牙,一溜烟向店里躲去。金老父女趁势离了店中。

鲁达恐怕店小二再要赶去拦截,干脆拿了条凳子坐在店中。约莫过了两个时辰,估计金家父女走远了,方才起身去找郑屠“算账”。

郑屠的肉铺在状元桥下,有两间门面,两副肉案,挂着三五片猪肉。铺内有十来个刀手卖肉,郑屠翘起大腿坐着,猛听得有人大喝一声:“郑屠!”

郑屠见是鲁提辖,慌忙起身迎道:“提辖光临,小人不知,请恕罪。”并叫副手搬来凳子,“提辖请坐。”

鲁达坐定后,对郑屠说:“奉经略相公钧旨,要十斤精肉,切成肉末子,不要有半点肥的。”郑屠忙吩咐刀手去切,鲁达一摆手:“不要他们动手,你自与我切。”

郑屠喏声道:“说得是,小人自切便了。”说着自去肉案上,拣下十斤精肉,细细切了起来。

这时,那店小二用布包着头,正来郑屠家报说金老之事,却见鲁提辖坐在肉案门边,不敢走近,只得站在远处的屋檐下张望。

郑屠整整切了半个时辰,用荷叶包了说:“提辖,教人送去。”鲁达说:“送甚么?且住!再要十斤,都是肥的,不要半点精的在上面,也要切成末子。”

郑屠问:“刚才精的,怕是府里要裹馄饨,肥的有何用处?”鲁达圆睁着眼说:“相公钧旨,吩咐洒家,谁敢问他?”

郑屠无奈,只得在肉案上又拣了十斤实膘的肥肉,闷声不响地细细切了起来。

郑屠整弄了一早晨,才将肥肉末子切好,正要差下人跟着鲁达,送到府上。鲁达又说:“慢着,再要十斤寸金软骨,也要细细地剁成末子,不要有肉沾在上面。”

郑屠陪笑说:“提辖,你这不是特地来消遣我!”鲁达跳起身来,瞪着眼道:“洒家特地要消遣你。”拿起两包肉末子,劈面朝郑屠打去,却似下了一阵肉雨。

郑屠大怒,从肉案上抢了把剔骨尖刀,托地跳将下来。鲁达早已拔步站在街心了。众邻舍和十来个火家,哪个敢向前来劝。那店小二也惊呆了。

郑屠奔到街心,右手拿刀,左手便来要揪鲁达。鲁达眼明手快,就势按住郑屠的左手,接着望他小腹飞起一脚,腾地将郑屠踢倒在街上。

鲁达大步过去,踏住郑屠胸脯,挥着醋钵大小拳头,喝道:“洒家始投老种经略相公,做到关西五路廉访使,也不称镇关西。你是卖肉的屠户,怎配叫镇关西!你如何强骗金翠莲的?”说完扑的一拳。

这一拳正好打在郑屠的鼻子上,打得鼻歪嘴斜,鲜血迸流,口里直叫:“打得好!”郑屠平时作恶多端,众人看了,暗暗叫好。

鲁达骂道:“你还敢应口!”提起拳头,对准眼眶际眉稍只一拳,打得眼棱缝裂,乌珠进出······痛得郑屠呼爹唤娘,连声讨饶。

鲁达喝道:“你这个破落户,若是和俺硬到底,洒家倒饶了你;你现在讨饶,洒家偏不饶你。”说着又是一拳。郑屠躲避不及,被打在太阳穴上。众人惧怕鲁提辖,不敢劝阻。

鲁达见郑屠直挺在地上,口里只有出的气,没有进的气,脸色渐渐变白,知道不行了。鲁达寻思道:“俺只指望痛打一顿,不想三拳真个打死了他。洒家须吃官司,又没人送饭,不如趁早撒开。”

鲁达拔步便走,回头指着郑屠的尸体骂道:“你诈死,洒家与你慢慢理会。”一头骂,一头大踏步走了。

鲁达回到住处,急急打点行装、盘缠,提了条齐眉短棍,奔出南门,一道烟走了。再说,郑屠被人抬回家里,救了半日不活。郑屠娘子忙请人写了状子,要去州衙告状。

府尹接过状子一看,见是经略府鲁提辖犯下人命,不敢擅自捕捉,便对郑屠娘子说:“你暂且回去,待本府查明后再说。”

府尹随即上轿,直奔经略府。来到府前,请军士入报,说有要事拜见经略公。

经略听说鲁达打死了人,心里暗吃一惊。他说:“鲁达这人,原是我父亲老经略处军官,因这里无人帮护,拨他来做个提辖。既然犯了人命罪过,就该拿他依法度取问。如若招供明白,也须教我父亲知道,方可断决······”

府尹禀道:“下官不敢擅自作主,待查明后,合行申禀老经略相公知道,方敢断遣。”说完,府尹辞了经略相公。

府尹回到州衙,升厅坐下,便唤当日缉捕使臣王观察押下文书,捉拿犯人鲁达。

王观察带了二十来个公差,来到鲁达的住处。他见房门锁着,忙唤房主人问起鲁达的行踪。房主人道:“刚才见他挎包提棒出去,小人只当是奉着差使,不敢问他。”

王观察教他打开房门看时,只见里面凌乱不堪,床上散着旧衣服和被子,知道鲁达已经逃走了。

王观察带了房主人,四处追寻,从州南走到州北,不见鲁达的人影;只好捉了两家邻人和房主人,赶到官府交差。

府尹见鲁达惧罪潜逃,一面将房主人等暂且监下,一面开了个海捕急递的文书,出赏钱一千贯,到处张贴,各路追捉。

鲁达自离了渭州,犹如失群的雁,漏网的鱼东逃西奔,急急忙忙,不知投哪里去好。他在路上行了半个多月。

一天,他来到代州雁门县。这里虽说是个县治,但胜过州府,人来车往,热闹非凡。鲁达见十字街口人头簇动,有一群人围着看榜,也不觉走了上去。

鲁达钻进人群,却不识字,只听有人读道:“······捕捉打死郑屠犯人鲁达,若有人捕获前来,或首告到官,支给赏钱一千贯文······

鲁达正听到这里,只听背后有一人大叫道:“张大哥,你如何在这里?”被他拉出人群,扯离了十字路口。

鲁达扭过身一看,不是别人,正是金老。金老直拖他到僻静处,说:“恩人,你好大胆!榜文上明写着你的年龄、貌相、贯址,为何还去看榜?”

鲁达便把三拳打死郑屠、外出潜逃的事说了一遍,又问道:“你为何不回东京去,也来到这里?”

金老说:“本想回东京去,又怕这厮赶来。便随路望北来,途中碰上一个东京的旧邻,做起了买卖。后又由那邻人做媒,将女儿做了本地大财主赵员外的外宅,日子过得挺丰足······”说罢,请他到家里过几日。

两人边走边谈,不到半里路,来到金老的门口。金老走进家里,忙唤女儿出来拜见恩人。鲁达居中坐着,那女子插烛似地拜了六拜。鲁达见她浓妆艳饰,比前不同了。

那女子拜罢,鲁达便被请到楼上喝酒。鲁达刚坐定,金老就拜倒在地,鲁达慌忙扶起:“老人家如何这般下礼,折杀俺了。”

金老说道:“恩人听禀:老汉到此后,不忘恩人,写了个红纸牌儿,旦夕一炷香,父女俩兀自拜哩。今日恩人亲身在此,如何不拜?”鲁达道:“却也难得你这片心。”

天色将晚,只听得楼下械声瑯珰,人声闹攘,其中有一人大喝道:“休教走了那贼!”鲁达开窗一看,只见楼下三二十人,各执棍棒、刀枪,大声喝道的是骑在马上的一个官人。

鲁达见这般架势,料是来捉拿他的,便提起凳子,要从楼上打将下去,金老见了,连忙摇手叫道:“都不要动手,待老汉下去说明。”

金老抢下楼去,走到那骑马的官人身边,说了几句话,那官人笑将起来,便喝散了那三二十人,各自去了。

那官人下马走到里面,金老请鲁达下来。那官人扑翻身便拜道:“闻名不如见面,见面胜似闻名,义士提辖受礼。”鲁达见这般情景,一下懵住了。

金老在旁笑道:“恩人,这人便是我儿的官人赵员外。刚才只道老汉引什么郎君子弟在楼上吃酒,便引庄客来厮打。老汉说知,方才喝散了。”鲁达也拱手道:“原来如此,怪员外不得。”

赵员外再请鲁达上楼坐定。金老重整杯盘,再备酒食相待。两人各自说了许多敬慕的话,还谈论些枪法、阵法。吃了半夜酒,各自歇了。

次日天明,赵员外对鲁达说:“此处恐不稳便,可请提辖到敝庄住几日。敝庄离此十多里路,地名七宝村。”鲁达点头应允。

中午时分,到了庄内,赵员外吩咐下人杀羊置酒、收拾客房。鲁达说道:“员外错爱,教洒家如何报答。”赵员外说:““四海之内,皆兄弟也。”何言报答之事。”

七日后,赵员外和鲁达正在院里闲话。金老急急奔来,对鲁达说:“上次员外领庄客来闹街坊,虽已散去,但有人疑心,说开了。昨日有三四个公人来打听此事,恐要缉捕恩人。”

鲁达不愿连累旁人,随即起身告辞。赵员外劝阻道:“提辖慢走,小弟有个想法,足可安身避难,不知提辖肯否?”

鲁达道:“洒家是个该死的人,只要有安身之处,做什么不肯。”赵员外告诉说,离这儿三十里处,有座五台山,山上有个寺庙叫文殊院,为头的智真长老,是他弟兄,若肯落发做和尚,一切有他备办。

鲁达见事已如此,只好走了这一条路。第二天早晨,庄客挑了衣服、盘缠、缎匹等礼,鲁达跟着赵员外取路朝五台山走去。

五台山,云遮峰顶,日转山腰,果然好座大山。赵员外和鲁达两乘轿子,抬到山上,已是正午。赵员外见寺院门前无人,便使庄客进去通报。

不一会,智真长老出山门外迎接。相互施礼后,赵员外说道:“有些小事,特来上刹相请。”长老便道:“且请员外方丈吃茶。”

长老邀赵员外客席而坐,鲁达却坐在禅椅上。赵员外忙过去附耳低言:“你来这里出家,怎么能坐长老的位子?”鲁达说了声:“洒家不知道。”起身立在赵员外身边。

坐定后,赵员外唤庄客将礼物担入。长老见了忙问何故,赵员外起身指着鲁达说:“今有表弟姓鲁,关西军汉出身,因见尘世艰辛,情愿弃俗出家。万望长老看赵某薄面,收录为僧,慈悲慈悲。”

众僧人见鲁达双目圆睁,相貌凶顽,不象出家的模样,都面面相觑。长老知道众人的心思,但碍着赵员外的情面,只好勉强收下。

长老便鸣钟击鼓,会集五六百僧人,为鲁达净发、赐衣,并替他取了法名。长老念道:“灵光一点,价值千金,佛法广大,赐名智深。”

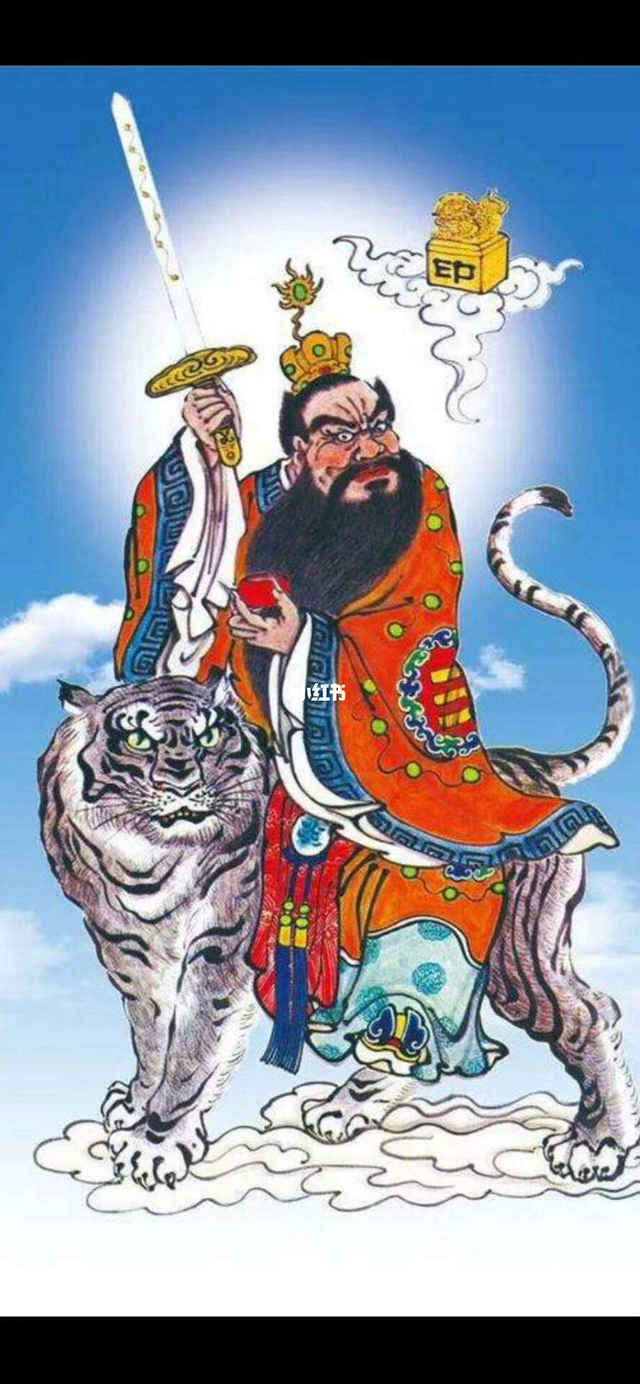

第二天,赵员外辞别众人,要回七宝村去了。鲁达因打抱不平,犯下人命,为躲避官府的通缉,出家做了和尚。从此被人称为花和尚鲁智深。

英雄![点赞][点赞][点赞]