(接上文)

后来,男生里面又推举一个年龄最大、个子最高,比我还强壮的王福长和我摔跤,他们以为我很瘦弱,肯定有八成的胜算,准备好在老师被学生当众摔倒时趁机羞辱我一番。但没想到从小练农活的小王,空有一身力气却不懂摔跤的技巧。而我从小在后海边上看老师傅撂跤,没吃过猪肉还是见过猪跑的,下面使绊子,上面向他侧后一发力,小王应声倒地。从此,他们再也不敢寻思整治我了,下课也经常不忙回家,跟屁虫一般追随在我身边天南海北的瞎扯。后来几个大个男生还给我起了外号,模仿我呼唤爱犬,叫我“好的”,可是用他们的山东口音叫出来,读音变成“豪地”。

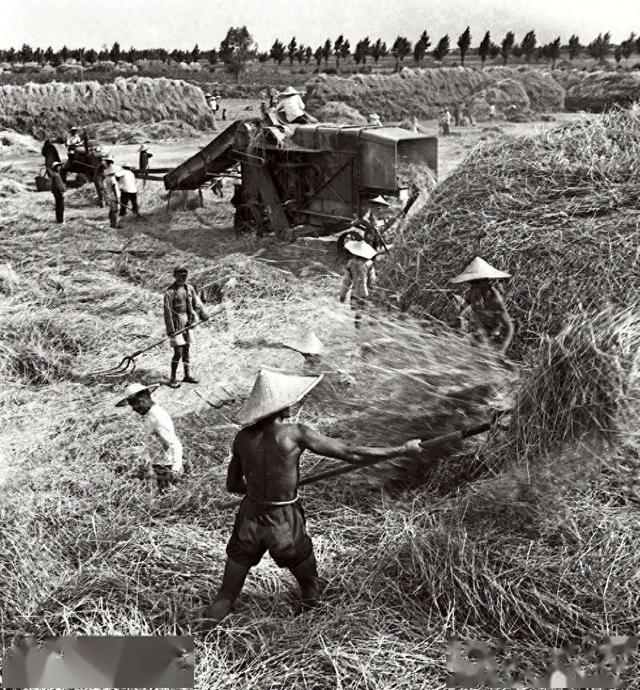

图片来源于网络

那个年月,“左”的思潮甚嚣尘上。学校的教学根本就谈不上,只一味地强调“革命”所以,每逢夏锄、麦收、秋收所谓“三大战役”,学校三年级以上的学生都要下地参加全连 “大突击”。职工清晨五点半就下地了,学生七点半才下地。三年级的学生,才十来岁的嘎嘴豆儿,也一样扛着比他们还高的锄头下地锄草,直到下午四点才收工。生在农场,长在农场,学生干农活的本领可以说是与生俱来,但是,本该读书的孩子却放下书本干繁重的农活,叫人心里不是滋味。

可是又有什么办法呢?我的学生大一些,三四个年龄大的比我干活还快,一根垄锄到头,男孩子直起腰说笑,女生程凤芝、汪江云等等顾不上喘口气回身接我,锄完我这根垄又一起接落在后面年龄小的同学。我干活比不过他们,他们并没有嘲笑我,因为我毕竟是老师,能给他们传授知识;他们其实本能地充满对知识的渴望,尽管有时候自己并没有清醒地意识到这一点。

说实在的,我并不想当老师,那个时代视知识如粪土,谁也没有回天之力。可慢慢地,我和我的学生之间又悄悄增长着一种默契,老师讲得好听,学生就多学一点,总比天天念报纸强吧!就是这种默契,引领着我在把握“革命大方向”的前提下,尽量给他们传输一些知识。不过别忘了,我也是个革命的热血青年,再折腾也跑不出那个时代划的圈儿。

图片来源于网络

转眼冬天又到了,学校放寒假。我因母亲病故请了事假回北京,返回农场时给我的学生带了一些书,有的是北京市小学生的语数课本,我准备用它来当本班的教材,正规一点,别再信口开河;有的是课外书,我送给学生的礼物,他们从没有看见过那么好看的书。 只可惜买得太少,我想多买,可哪儿来的钱? 没成想刚回到连队,还没开学,指导员又找我,说团里成立科研组,需要抽调骨干,点了我的名。就这样,我都没来得及和全班同学告别就到科研组上班了。

当老师的时间整整一年。寒来暑往,几度春秋,我那批学生几乎都上班了。由于我几次调动,跟他们见面的机会很少。1978年我考大学离开北大荒后,更没机会见上一面。说真的,很想念他们,真想为他们做点什么。他们是我的学生,其实也是我的朋友,年龄差不多的朋友。

忘不了刚开学时,他们讥笑我的北京口音,笑我用“甭”代替“别”,结果逼着我改说比较标准的普通话,以致后来遇到许多人,都不能从口音分辨出我是哪儿的知青。忘不了女生徐秀凤神神秘秘把我叫到她家的仓房前,掏出鹅蛋和炒爪子塞给我,弄得我接过食物红着脸跑了。当然,半数学生家的饭我都吃过,倒不是专门请我这个老师,是知青们常常去老职工家吃饭。我也忘不了有一年为考大学到医院检查身体,我的学生张金芳已经在团部医院当了护士,负责检查视力,硬要把我09的视力都写成1.5。她的父亲老张是连队商店售货 我去买一块月饼,却包给我两块。他们和我的感情完全不同于现在一些人请客送礼那一套,我们那时候像一个抵足而居的大家庭,按年龄,我是大哥哥;按和老职工的关系排辈儿,我是张叔叔;按身份,我才是张老师。一起玩的时候,我又变成了“豪地”。

图片来源于网络

1990年,北京的知青组织了一些人回农场探亲,我的许多学生都来看我。他们都长大成人,有了自己的家庭。原来的小黄毛丫头一个一个都那么漂亮。男生于建奎已是个深沉的男子汉,另外几个有的当了连长,有的当了种子员,有的被调到公安局、邮局,穿上了国家的制服。当过班长的程凤芝没有来,她永远不能来了,小小年纪因胃癌走了,还不到30岁。我至今不能忘记她因与我年龄接近,而常常拿我开涮,每当看到我的窘态,她便露出一脸坏笑。 分手的时候,我虽然笑着,还像是过去给他们当老师的时候一样,却忍不住偷偷落了泪。