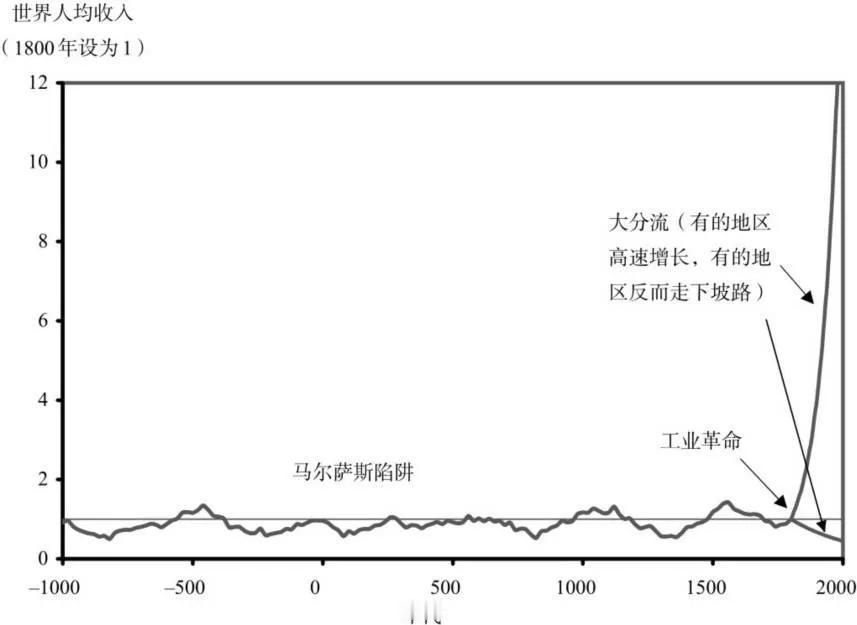

加州大学戴维斯分校的经济史学家格里高利·克拉克出版了一本书,A Farewell to Alms(Clark, 2008a)。书里有一张克拉克教授信手绘制的世界人均收入变化图(见图1)。 [插图] 图1 世界人均收入变化图 这张图代表了一个当代学者对人类经济史的认知:人均收入曾在全世界范围内长期停滞——虽有波动起伏,但不见持续增长的趋势——直到工业革命发生,才在一部分地区开始持续稳健地增长。 从停滞到增长,转折点出现在1800年左右。在那之前,大约一万年的农业时代里,农民日出而作、日落而息。食物有限而单调,一两种谷物就能占据食物的八成以上。营养匮乏使男性平均身高停留在160厘米甚至更矮。疾病在密集的人群中传播不息。绝大多数人的生活还比不上狩猎采集时代的祖先[插图]。 农民是生产食物和被服的专家,却为什么总在温饱线上挣扎?土地有贫瘠有肥沃,农艺或先进或落后,君主可仁慈可残暴——然而不管这些条件怎样组合,为什么人类中的绝大多数仍然陷于饥馁贫寒? 所谓富种起源之谜,其实是两个谜叠加在一起。1800年以前,人类为什么穷?1800年之后,人类是怎么变富的?其中第一个谜又是第二个谜的基础。不理解一开始为什么穷,就无从理解后来的转折。 1798年,一位英国牧师托马斯·马尔萨斯,在他新发表的《人口论》中指出:人类之所以永远挣扎在温饱线附近,是因为人口增长率随人均收入的增加而提高(富则生,穷则死),人均收入又随人口的增长而下降(人多就穷)。于是,人均收入一旦高于温饱线,人口增长就会稀释富余的果实,使人均收入永远徘徊在勉可果腹的水平。 写到《人口论》最后一章时,这位牧师本职觉醒,说他所发现的规律也许是神的旨意,好让人类在艰难困苦中永葆谦卑之心——正呼应了《圣经·创世记》里耶和华赶亚当离开伊甸园时的赠言: 你既听从妻子的话,吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子,地必为你的缘故受咒诅,你必终身劳苦,才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来,你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口,直到你归了土,因为你是从土而出的。 无论是比喻还是信仰,把经济学规律和神咒联系在一起,说明马尔萨斯对贫困陷阱有一种非常前卫的认识:复杂的现象可以源自简单的规则——社科学者眼中的“上帝”应该像程序员一样,用公式和代码为生民立命,让自然规律自由演绎。而学者的使命就是参悟世象,破译这位上帝的代码。 可是,什么样的代码才配称神咒,能把人类长久地排斥在伊甸园外呢? 200多年过去了,马尔萨斯的理论——两条公理下的三行小“程序”:富则生,穷则死,人多就穷——已是几乎所有科学家思考历史的基本框架。他的名望,在古往今来的经济学家中只有斯密、马克思和凯恩斯可以比肩。他的思想,在几乎所有历史研究中都不动声色地成为不可或缺的底色,至今还通过一流学者的学术畅销书,震撼着成千上万的读者。上面提到的A Farewell to Alms,整部书一半的篇幅都是用现代经济学的模型语言和实证结果对《人口论》的忠实重述。