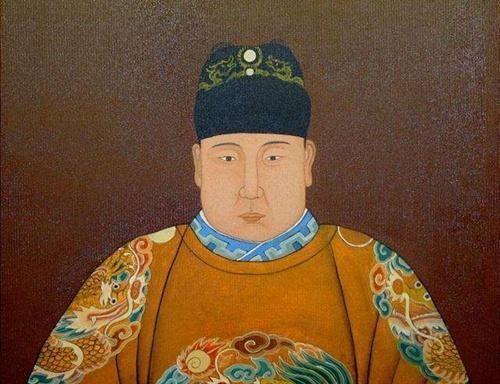

如果朱允炆不逃跑,就在皇宫中坐着。燕王朱棣敢不敢杀他 在中国历史长河中,皇家分封制度是封建王朝维护统治和控制地方的一种重要手段。历代皇帝将亲王封到国内各地,让他们拥有一定的自治权和军事力量,这样既可以利用亲王们来管理边疆,又能通过他们来牵制地方势力。然而,这种制度也孕育了无数权力的争斗与叛乱。 古代的皇族成员被封为藩王后,他们虽远离皇位中心,但因拥有皇室血脉和军政资源,时常成为权力斗争的焦点。 例如,西汉时期的七国之乱,是由于各地藩王不满中央权力的压制而联合起义,尽管最终被平定,但这一事件深刻暴露了分封制度的潜在危机。晋朝的八王之乱也是类似情况,王室内部争斗导致国家动荡不安。 面对藩王强大的地方势力,不少皇帝选择了削弱藩王的权力以巩固中央集权。汉景帝时期,尝试通过晁错的削藩计划来削弱藩王的军权,但此举激起了强烈反弹,最终晁错因此丧命。 相对而言,汉武帝推行的推恩令则较为成功,通过减少藩王子孙的封号,逐步削弱了他们的力量,从而维护了中央集权。然而,在所有削藩行动中,明朝的朱允炆尝试的削藩最为激烈也最为失败。 朱允炆为了削弱藩王们的力量,采取了极端措施,结果引起了广泛的反抗,最终导致他的堂兄朱棣起兵反抗,发动了靖难之役,朱棣最终夺取了帝位,成为了明成祖,这是为数不多的藩王叛乱成功的例子之一。 朱允炆,明朝的一位皇帝,其继承皇位的背景与过程均复杂而充满挑战。明太祖朱元璋对朱允炆寄予厚望,此外由于其父朱标早逝,朱元璋选择朱允炆继承帝位,以保持帝位在自家血脉中传递。 朱允炆的即位不仅因其个人的聪明才智,也因为朱元璋为其创造了较为有利的政治环境,其中包括对功臣集团的严厉打击以及将自己的其他儿子封到各地,削弱潜在的政治对手。 朱允炆登基后,其施政焦点之一便是削弱藩王的权力,此政策被称为“削藩”。他大量使用儒生如齐泰、方孝孺、黄子澄等,推动削藩政策,意在削弱其他皇子及其后代的政治影响力。 该政策的执行力度之大,直接导致多位藩王被贬为平民,甚至有的藩王在巨大压力下丧命。这种激进的政策引起了广泛的不满和恐慌,尤其是在藩王中。 朱棣,朱元璋的第四子,镇守在北方,对朱允炆的削藩政策感到直接的威胁。担忧自己也将面临类似的命运,朱棣于是联合其他不满的藩王,以清理朝廷为名,发起叛乱。 这场叛乱后来被称为“靖难之役”,在漫长而血腥的战争后,朱棣成功篡夺了政权。这场动乱不仅改变了朱允炆的命运,也对明朝的政治结构产生了深远的影响。 在朱棣攻克南京之际,朱允炆的去向成谜,有说他在宫中自焚身亡,亦有传言他潜逃出京,化身为一名隐世僧人。朱棣的胜利不仅标志着权力的转移,也预示着对建文帝旧臣的严酷清算。 朱棣对待朱允炆的亲信尤其无情。朱允炆身边最为信赖的三位大臣—齐泰、黄子澄以及方孝孺,遭遇了极为悲惨的命运。齐泰和黄子澄被指控为朱允炆效忠的重臣,最终二人及其家族遭到了灭族的厄运。 方孝孺则因其坚定的忠诚与影响力,不仅自身被处死,连带其学生及相关十族也遭到了株连,表明了朱棣对待政敌的无情和彻底。 至于朱允炆的后代,也未能幸免于难。他的长子在南京被攻破的当天就死于大火,而他年仅两岁的次子则被朱棣囚禁,直至57岁高龄才得以释放。这一切都显示了朱棣对权力的掌握既绝不手软也不留后患。 朱棣的这些行为,不仅显示了其政治上的残忍与效率,也在无声中回答了一个历史的假设:若朱允炆未逃离皇宫,而是选择正面迎战朱棣,朱棣是否会对其下手? 从朱棣对朱允炆亲信及其家族的处理来看,答案显然是肯定的。朱棣的行动凸显了其为巩固政权所采取的极端举措,无疑朱允炆本人若未逃遁,其命运亦可能极为悲惨。 这一系列的清算行动,旨在消除所有潜在威胁,确保朱棣的权力稳固无虞。在明朝权力的更迭中,朱棣的手段和决策展现了其作为一名枭雄的决断与残酷。 参考资料:李丹编著. 大明王朝统治者之谜[M]. 2013