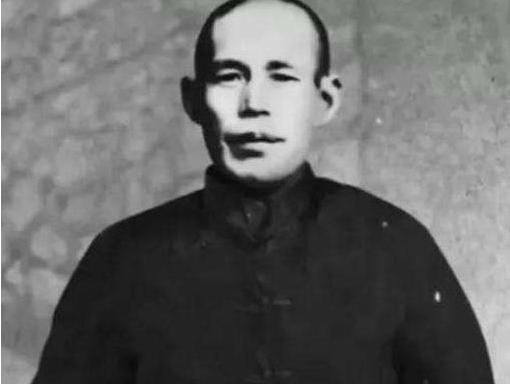

1934年,3000名红军被山西小贩所救,给200大洋他不要,建国后军长苦寻这名小贩,那么最终找到了吗? 1983年的一天,程子华心情格外激动。多年来,他一直在寻找一位恩人,一位在最危难时刻挺身而出,舍己救人的普通百姓。 如今,终于传来了好消息——军史人员在陕西找到了当年的那位挑货郎陈廷贤。 1934年的冬天,红二十五军陷入了近乎绝境的困局。这支3000余人的部队由程子华率领,在河南卢氏县遭遇敌军的重重围堵,前后左右皆为敌人布下的铁网,形势危急。 面对这样的局面,许多官兵悲观绝望,甚至开始默默做着与敌人血战到最后一刻的准备。 就在这时,一个普通百姓的出现,让这支红军脱离险境,转危为安。 1934年,红二十五军在长征途中突入河南卢氏地区,试图突破敌人的围追堵截。 然而,蒋介石早已布下“铁桶计划”,指挥敌军层层设防,企图将红二十五军困死在卢氏一带。 在敌军重兵合围下,红军被围困在豫西山区的横涧乡附近,陷入四面楚歌的境地。 卢氏县一带地势复杂,山高林密,道路稀少,红军对当地的地形并不熟悉。敌军又精心设下了布袋阵,将红军进退的路线全部封死。 面对如此绝境,红二十五军的军领导们苦苦思索出路,红军战士却已经做好了浴血奋战、以死相搏的准备。 就在红军苦无良策之际,一位赶集的货郎陈廷贤被红军侦察兵带回了军部。 这位挑着担子的普通百姓,是一名生活在卢氏县横涧乡的普通人,常年走乡串村卖糕点,对当地的山路熟悉无比。 程子华亲自与他交谈,问他是否知道一条可以避开敌军包围的路径。 陈廷贤毫不犹豫地答应为红军带路,并提出了一条鲜为人知的险路。 他告诉程子华,这条路崎岖难行,仅有牧羊人偶尔经过,但可以避开敌军在朱阳关、五里川等隘口布下的重兵封锁,直通陕西洛南。 得知这条路的存在,红军领导当即决定采用陈廷贤的建议,全军迅速向这一方向转移。 在陈廷贤的引领下,红二十五军主力连夜启程。 12月7日,部队从横涧乡大干村出发,途经大夫岭、茄子河、石门等地,绕过了敌军的层层关隘,向官坡镇隐蔽转移。 同时,红军故布疑阵,在侧翼地区制造声势,迷惑敌人,成功将敌军注意力吸引至徐家湾、潘河等地。与此同时,主力则快速向陕南方向挺进。 功夫不负有心人,1934年12月8日,在陈廷贤的引领下,红军终于渡过了险关,进入了陕西境内。望着红军远去的背影,陈廷贤长舒了一口气。 此时,有人走到他身旁,塞给他一个鼓鼓囊囊的包裹,陈廷贤打开一看,竟是200块大洋!他连忙摆手道:"这钱我不能要!我帮助红军是应该的,不图任何回报。" 军部的同志再三劝说,陈廷贤却执意不收。 最后,他目送红军远去,悄悄离开了。这位普通的挑货郎,用朴素的方式诠释了一个中国人对革命的拳拳赤子之心。 陈廷贤目送红军远去,心里充满了欣慰。他并不知道,在他离开的那段时间里,敌人已经察觉了异样。 他们发现红军迟迟未现身,怀疑是有人带路。于是,敌人到附近村庄挨家挨户地搜查,想要找出那个带路人。 当陈廷贤风尘仆仆地回到家中时,等待他的不是妻儿的笑脸,而是敌人黑洞洞的枪口。 原来,敌人发现陈廷贤不在家,断定他就是带路之人。于是,他们将陈廷贤抓起来,严刑拷打,逼他交代红军的去向。 陈廷贤面对敌人的威逼利诱,始终坚贞不屈。他宁可忍受皮肉之苦,也不肯出卖红军的行踪。 敌人狠命地鞭笞着他,嘴里还骂骂咧咧:"你这个混蛋,老实交代!不然就把你的皮扒下来!" 陈廷贤咬紧牙关,一句话也不说。敌人折磨了他整整三天三夜,最终还是一无所获,只得将他释放。 回到家中的陈廷贤,身体虽然伤痕累累,但内心却无比坦荡。 在那个动荡的年代,像他这样帮助红军、保守秘密的普通百姓还有很多。正是他们的无私奉献,才换来了后来革命的胜利。 岁月如梭,转眼到了新中国成立后。当年的红25军军长程子华,如今已是山西省委书记。 他一直牵挂着当年的恩人陈廷贤,想要找到他,当面致谢。 于是,程子华多次派人外出寻访,可每次都无功而返。 原来,当年陈廷贤报上名字时,说的是方言。而程子华派出的人,都是按普通话的发音去打听一个叫"陈廷献"的人。 这个误会,让双方错过了很多次相见的机会。 就这样,程子华找了整整6次,却都没能找到恩人的下落。 直到1983年,程子华才从军史人员那里得知,他们扩大了寻找范围,终于在陕西找到了当年的挑货郎陈廷贤。 在红军的历史上,陈廷贤是一个独特的存在。 他既不是士兵,也不是党员,却以一个普通人的身份成为挽救红二十五军的关键人物。 正是他的勇敢与智慧,使得红军在最危急的时刻得以突出重围。他的名字因此被称为“军史布衣第一人”。 陈廷贤的义举不仅反映了普通百姓对红军的信任与支持,也让人们看到,在民族危难之际,每一个个体都可以为历史注入关键的力量。