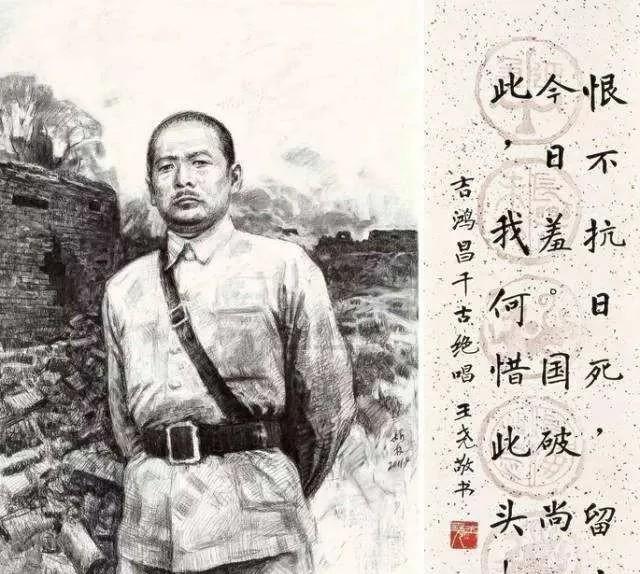

1934年11月24日,北平东郊的刑场上,面对即将执行的枪决,39岁的吉鸿昌没有丝毫恐惧。他用树枝在地上写下“恨不抗日死”的绝笔,随后坚定要求椅子坐着就义。他的视死如归,让刽子手颤抖不已。 这个曾经在中国军界叱咤风云的抗日将领,用自己的鲜血诠释了何为爱国。 而在他身后,他的妻子胡洪霞也用一生坚守着丈夫的信仰与事业。她的故事,同样充满着坚韧与无畏。 吉鸿昌17岁便投身军旅,他作战英勇,深得冯玉祥赏识,从一名小兵逐步升迁至旅长。在此期间,他与出身书香门第、思想进步的胡月英相识。 胡月英是一名师范学校的学生,对国家命运十分关切。两人很快互生情愫,婚后胡月英改名为胡洪霞,与丈夫共同走上革命道路。 夫妻二人情感深厚,携手并肩。吉鸿昌在主政宁夏期间提出“振兴大西北”的构想,而胡洪霞则协助他创办学校,促进各民族团结。 两人不仅在家国大义上同心,生活中也互相扶持,成为彼此坚强的后盾。 1931年,吉鸿昌因不满国民党内斗和蒋介石的专制,被解除兵权,遣送出国考察。夫妇二人暂别战场,流落异乡。 但报国之心未泯,吉鸿昌于1932年秘密加入我党,夫妻二人随即投身于地下抗日工作。 回国后,吉鸿昌以天津为据点,组织抗日武装力量。 夫妻二人在天津购置了一幢小楼,这不仅是安身之所,也成为中共地下组织的重要联络站。胡洪霞亲自负责地下交通和秘密文件的保管,尽显智慧与胆识。 1933年,日军侵略华北,民族危机加剧。吉鸿昌重整旗鼓,召集旧部,在张家口前线组建抗日同盟军。 为了筹措军费,他卖掉家中私产,交由胡洪霞购买武器装备。胡洪霞亲自押送军火,在风雨交加的路上,与丈夫的战友们并肩作战。 同盟军接连取得胜利,尤其是在收复多伦之战中,创造了“九一八”事变后中国军队首次从日军手中夺回失地的壮举。这场胜利极大鼓舞了全国人民的抗日士气。 但在国民党的围剿下,同盟军终被打散。吉鸿昌被迫返回天津,继续从事地下抗日活动。 1934年11月9日,吉鸿昌不幸落入国民党特务之手。得知这一消息,胡红霞顾不得旅途劳顿,连夜赶到丈夫被关押的医院,只求能见他一面。 但探望还未结束,胡红霞刚走出医院大门,便被守候多时的特务抓了起来。 在敌人的严刑拷打下,胡红霞没有屈服,她大声斥责特务的行径是非法的,要求他们立即放了自己。 两天两夜的折磨,没能击垮这个坚强的女性,特务们只好将她释放。 重获自由的胡红霞并没有就此罢休,尽管身心俱疲,她立刻着手将吉鸿昌被捕的消息散播出去,希望以此唤起民众和舆论的声援,从而达到营救丈夫的目的。 很快,《京津泰晤士报》的英文版上,就刊登了这位抗日英雄被国民党逮捕的报道。 事与愿违,胡红霞的行动非但没能救出吉鸿昌,反而将他推向了更加危险的境地。蒋介石见营救吉鸿昌的呼声日渐高涨,怕夜长梦多,竟下令处决了这位抗日将领。直到事后三天,胡红霞才得知丈夫已经牺牲的噩耗。 悲痛欲绝的胡红霞强忍泪水,前去认领丈夫的遗体,却遭到了无情的拒绝。她悲愤交加,直言这样对待死者是毫无道理的。 一时间悲从中来,她狠狠地将头撞向栏杆,献血飞溅,却仍未唤起敌人的一丝怜悯。特务冷酷地告诉她,要拿到遗体,就得交8万大洋的赎金。 8万大洋,对当时的胡红霞而言是一个天文数字。但她不愿让丈夫死后还不能入土为安,于是下定决心,将家中的房产典当一空,终于凑足了赎回遗体的钱款。 丈夫的后事料理妥当后,胡红霞正式改名为"吉胡红霞",以此表明自己今生今世再不嫁人的决心。 此时此刻,这位身心俱疲的寡妇,唯一的念头就是搬离旧居,专心抚养吉鸿昌留下的一双儿女。然而,丧夫的悲痛还未平复,更大的磨难再次降临到这个不幸的女人身上。吉鸿昌虽死,国民党特务却并未放过他的遗孀。 从那时起,胡红霞和儿女的生活,完全处在特务的监视之下。他们不仅在胡家门外安插眼线,随时监视,还三天两头上门搜查,逼迫胡红霞指认其他抗日志士的下落。而每次胡红霞都装聋作哑,对特务们的逼问避而不答。 组织上见胡红霞处境堪忧,曾数次派人接应,但都被胡红霞婉言谢绝。她明白一旦接受组织的帮助,只会连累更多的同志。 吉鸿昌已经为革命献出了生命,她绝不能让更多的悲剧重演。从那时起,一个恢弘的营救计划,在胡红霞心中渐渐成型。 在艰难岁月中,胡洪霞始终默默为革命贡献力量。 解放后,她重新开始新生活,担任学校教师,培养了无数后代。新中国成立时,她受邀登上天安门城楼,见证了丈夫未竟的事业取得胜利。 胡洪霞的两个孩子在她的影响下也走上了报国之路,女儿吉瑞芝成为一名革命教育工作者,并出版了《吉鸿昌传记》,让更多人了解这位抗日英雄的故事;儿子吉兰泰则投身于教育事业,延续着家族的家国情怀。 胡洪霞与吉鸿昌是那个时代无数革命家庭的缩影,他们用鲜血与生命捍卫民族尊严,用信仰与行动践行爱国誓言。