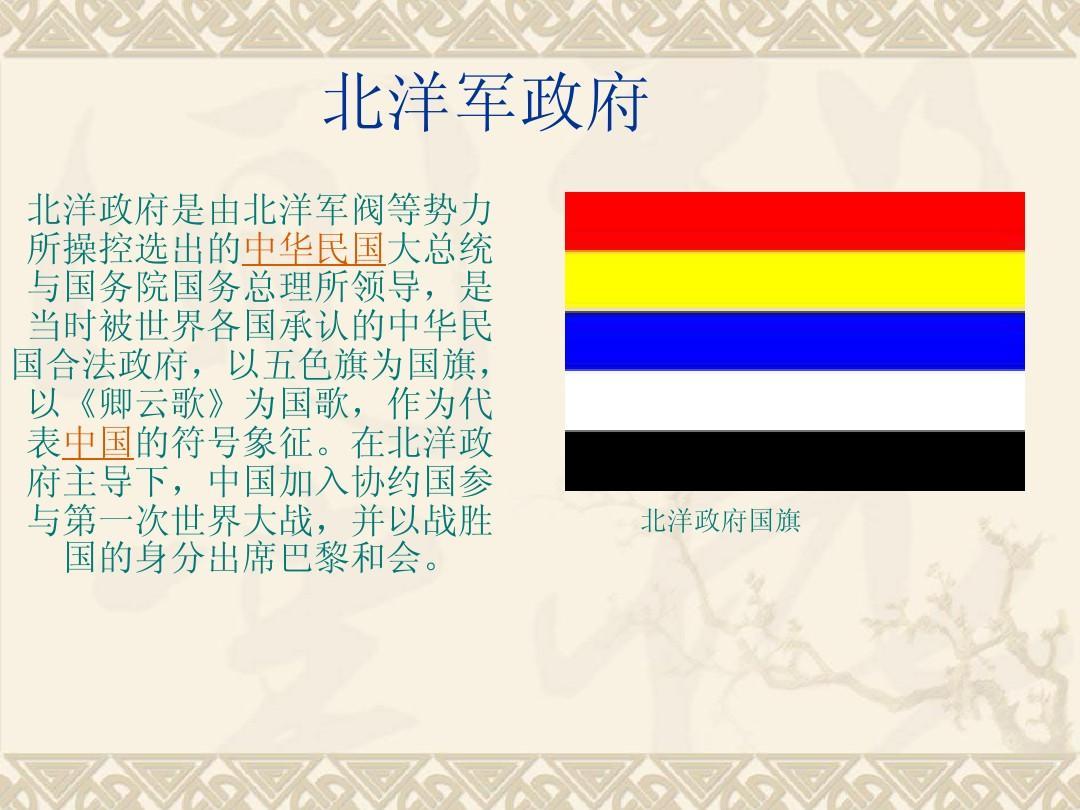

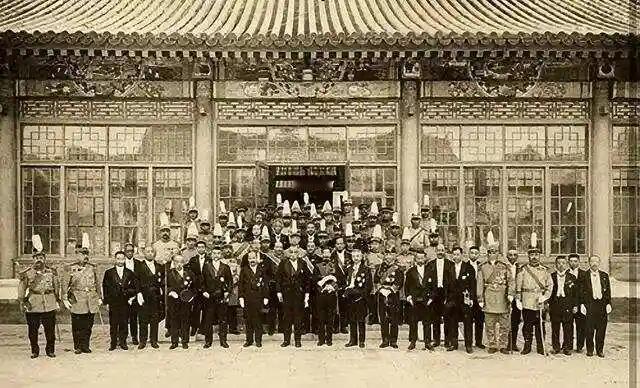

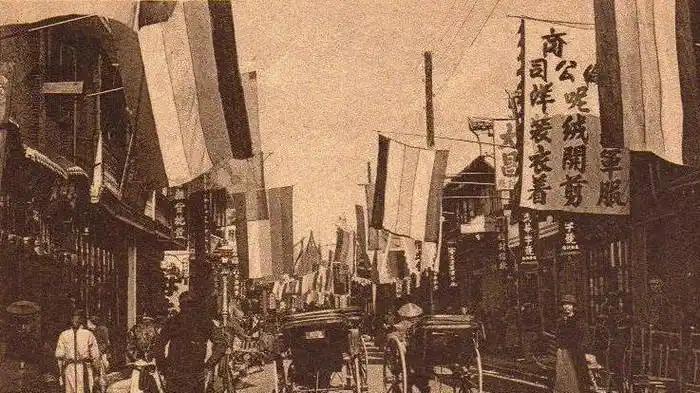

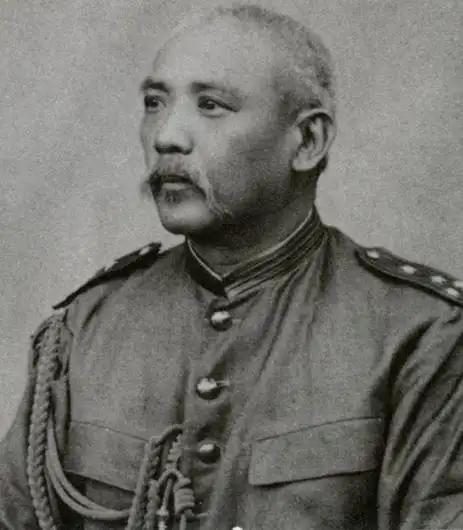

北洋政府:民主共和的旗帜下,封建主义的延续与覆灭 1928年4月,蒋介石在南京成立了国民政府。同年12月29日,奉系军阀张学良宣布东北易帜,服从南京国民政府统治,标志着统治中国十六年北洋政府的覆灭。 北洋政府从1912年到1928年,乃是中华民国建立后第一个中央政府。1911年的辛亥革命结束了满清268年的统治,1912年建立的中华民国,举着旗帜就是“民主共和”的旗帜,目标就是在中国建立一个现代化的国家。 然而,北洋政府在统治十六年期间,没真正实现民主共和,反而沿袭清朝封建主义那一套。如袁世凯复辟、张勋复辟、孙中山维护《临时约法》的护法运动、军阀混战…… 种种事实证明,1912年中华民国北洋政府的建立,表面是拥护孙中山等革命党人提出的民族、民权、民生等“三民主义”,试图建立一个民主、自由、平等的现代化中国。 可是,北洋政府的实际掌权者是袁世凯及其后继的北洋军阀,表面拥护共和,实质沿袭清朝的封建主义传统,主张把权力掌握在自己的手中。所以,北洋政府本质是一个封建主义军阀政府,封建主义做法和军阀混战不得人心,导致了北洋政府最终覆灭。 北洋政府建立初期,表面上是采用西方的共和政体,设立总统、议会等机构,遵照1912年颁布的《中华民国临时约法》,主张宪政治国,实施三权分立等民主原则。 但是,在具体实施过程中,北洋军阀首领们试图借助武力和权力集中来控制国家政权,自己称帝。以袁世凯为例子,在当选临时大总统后,不断集权,甚至复辟称帝,上演了“洪宪帝制”的闹剧,严重违反了民主共和的精神。 虽然袁世凯复辟失败,但是之后统治北洋政府的军阀首脑都沿袭清朝的封建主义传统。如北洋政府颁布了多部法律,如《中华民国临时约法》),但这些法律并未得到有效实施,都是以权谋私和人治。1917年张勋复辟,试图恢复满清的统治。之后,段祺瑞的皖系军阀上台,拒绝恢复《临时约法》和1913年国会,另组“临时参议院”制定《中华民国国会组织法》(1918),试图构建皖系主导的“安福国会”,以再造共和之名,实质是军阀的独裁统治,可谓是把宪政形同虚设。这一切逼迫孙中山以武力发动维护《临时约法》的护法运动,恢复民主共和。 北洋政府时期虽然有国会,但实质都是被军阀操控,成为权力斗争的工具。如直系军阀曹锟为了当上总统,以 5000 元到 10000 以不等的价格收买国会议员的选票,这一行为严重破坏了民主选举的原则,使得北洋政府的民主形象荡然无存。《申报》《大公报》等当时的媒体对这一事件进行了大量报道,民众也认为这是北洋政府政治腐败的集中体现,是对民主共和旗帜的公然践踏,加剧了社会对北洋政府的不满和不信任。 北洋政府的官僚体系腐败严重,官员们利用职权谋取私利,民众怨声载道,这与清朝的官场陋习一脉相承。北洋政府的政治活动仅限于少数精英阶层,普通民众并未真正参与到政治进程中。这与民主共和的理念背道而驰。北洋的直、皖、奉系等军阀派系,通过“门生故吏”网络构建效忠体系,士兵普遍存在“吃谁饭听谁管”的私兵意识,乃是封建人身依附关系的体现。 从 1916 年袁世凯去世到 1928 年北洋政府覆灭,大小军阀混战达数百次,这反映了北洋政府直系。皖系、奉系派系斗争严重,导致中央政府的名存实亡。军阀割据严重,各地军阀拥兵自重、各自为政,形成了多个独立的军事集团,这种局面类似于中国古代封建时期的诸侯割据、军阀混战给 社会带来了极大的破坏,严重影响了国家的稳定和发展,加速了其覆灭。 从经济基础来看,北洋政府时期封建土地所有制依然占据主导地位,大量土地集中在地主、官僚和军阀手中,农民深受地租剥削,生活困苦。封建土地制度的普遍存在,严重束缚了农业生产力的发展。再加上北洋政府的官员与封建买办势力相互勾结,形成了官僚资本主义经济,垄断重要产业和资源,挤压了民族资本主义的发展空间。 在形式上,北洋政府虽然接受西方文化和思想,但封建思想却根深蒂固。袁世凯为了复辟帝制,大力提倡尊孔复古,颁布了《崇圣典例》,规定了对孔子的祭祀等仪式,试图以儒家思想中的封建礼教来维护其专制统治。同时,北洋政府为了维护其统治,对报纸、刊物等媒体进行严格审查,限制言论自由,对传播民主、科学等进步思想的文化人士进行迫害,体现文化专制的倾向。 伴随新文化运动的兴起,民众的民主意识逐渐觉醒,对北洋政府的腐败、专制、无能越来越不满。最终,北伐战争的爆发彻底终结了北洋政府的军阀封建统治。 北洋政府虽然打着民主共和的旗帜,本质却是“穿军装的士绅”联盟,沿袭清朝封建主义的做法,权力基础仍是封建土地关系,严重损害国家和民众利益,导致最后覆灭。 北洋政府的失败,揭示了民主共和制度在中国落地生根的艰难。这一切告诉我们,从根本上改变封建主义的传统,不应该仅仅流于形式,才能真正实现建立现代化的国家。