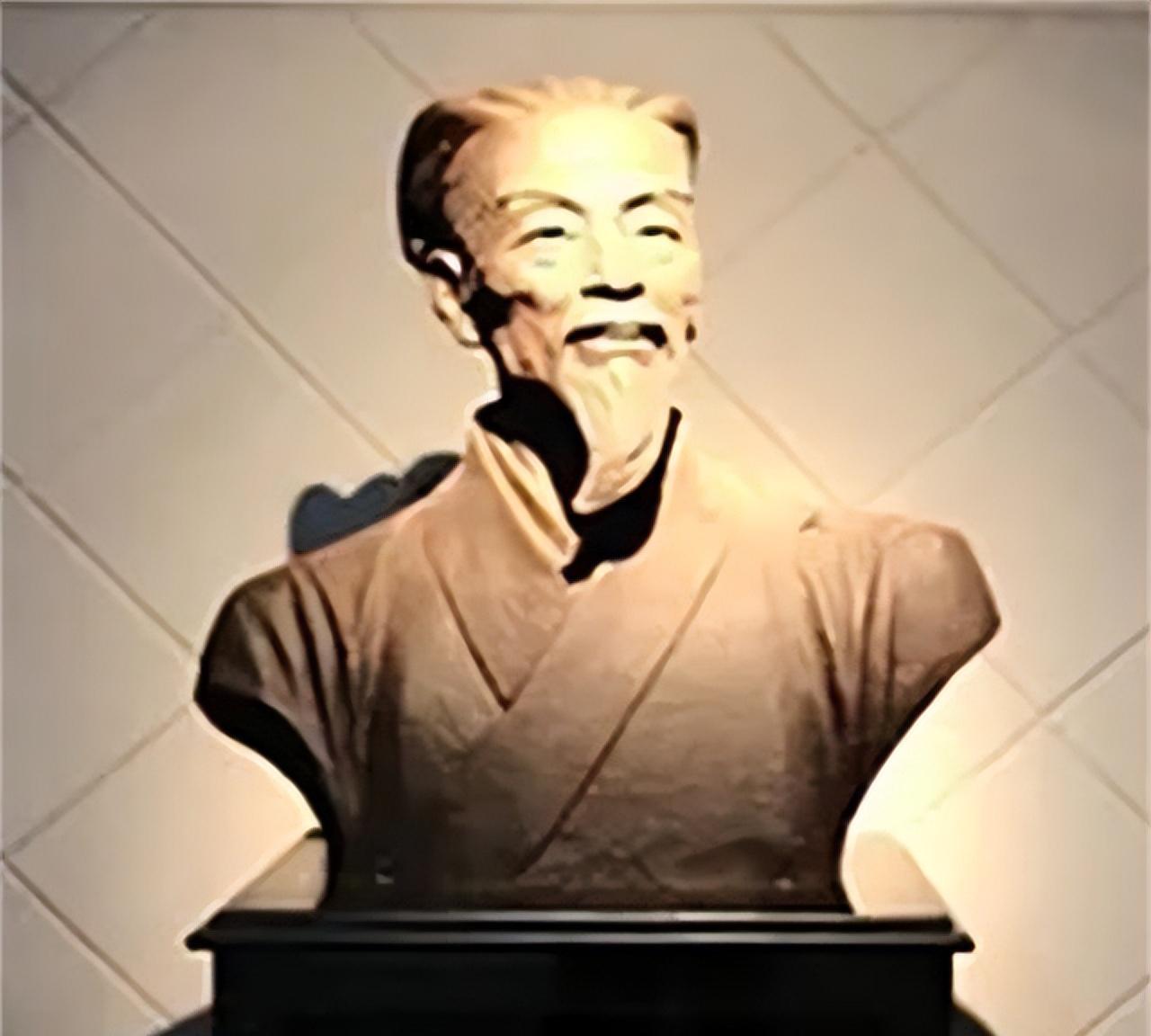

明代,一男子患上了一种怪病,浑身疼痛,奄奄一息,请来名医缪希雍诊治,他开出药方:“每天去接隔壁3岁小孩的尿,喝3碗,连喝7天方可痊愈。” 一碗热气腾腾的童子尿端到面前,于中甫皱着眉头,捏着鼻子,耳边却回荡着缪希雍的话:“喝下去,命就保住了。”屋外秋风瑟瑟,吹得窗棂吱吱作响,屋内却弥漫着一股说不出的怪味。 于中甫是个老实人,刚送走父亲,满心悲痛还没散去,就被一场怪病折磨得死去活来——胸肋像被刀剜,后背仿佛有根棒槌不停敲打,连喘口气都疼得龇牙咧嘴。他本想请好友缪希雍来告个别,谁知这位名医却丢下这么个离谱的方子。 喝尿?还是热的?这到底是救命还是戏弄啊? 于中甫犹豫了整整一盏茶的工夫,眼前的缪希雍却不慌不忙。那是个高大魁梧的汉子,满脸虬髯,双目炯炯如电,手里握着一根马鞭,显然是策马疾驰赶来的。 他见于中甫迟迟不动碗,淡淡一笑:“你若信我,三碗下去,七天后自见分晓;若不信,那就等着疼死吧。”这话说得硬邦邦,却带着一股让人信服的底气。于中甫咬咬牙,心一横,咕咚咕咚灌下去。 那味道,又腥又臊,烫得喉咙发麻,他差点没吐出来,可一想到命悬一线,也只能硬着头皮照办。 接下来的几天,怪事接连发生。喝到第三天,于中甫开始拉黑血,一团团乌黑黏稠的东西从体内排出来,臭气熏天,把他吓得魂飞魄散。他连夜跑去找缪希雍,生怕自己中了毒。谁知缪希雍一听,哈哈大笑,拍着桌子说:“好!淤血清了,你这命算是捡回来了!” 于中甫愣在原地,满脸问号。缪希雍这才慢悠悠解释:他这病是肺燥淤积,热毒攻心,童子尿性寒,能清热解毒,把堵在体内的淤血逼出来,黑血一清,疼痛自然消了大半。 至于咳嗽还没好?“那是老毛病,得慢慢调。”缪希雍丢下一包草药,扭头又跳上马,风风火火地走了。 这事传开后,整个金坛城都炸了锅。有人笑他荒唐,有人夸他神医,可谁也不知道,这位“侠医”背后还有更离奇的故事。几个月后,于中甫的弟媳——一个九个月身孕的妇人,又摊上了大事。 那天夜里,她突然发高烧,舌苔黑得像涂了墨,连说话都带着颤音。家里人慌了神,这种时候,谁敢接诊一个快临盆的孕妇?可缪希雍偏不信邪,听说情况后,马不停蹄地赶到。他摸了摸脉,皱眉沉思片刻,忽然抬头问:“附近有井吗?” 于润甫一愣,点头说有。缪希雍二话不说,指着院子里的老井喊:“快,挖井底的泥,越深越好,挖上来抹在她肚子上,干了就换新的!” 这话一出,满屋子人都傻了。井底泥?那不是脏得要命的东西吗?可于润甫想起哥哥喝尿的事,没敢多问,赶紧叫人去挖。一桶桶黑乎乎的淤泥抬进屋,散发着潮湿的土腥味,仆人们捏着鼻子往孕妇肚子上抹,泥浆顺着皮肤淌下来,屋里乱成一团。 与此同时,缪希雍又开了一剂药方——竹叶石膏汤。他翻开随身带的《伤寒论》,指着书页说:“张仲景早有妙方,我再加点生石膏,分量翻倍,烧退得更快。”旁人一听,吓得倒吸凉气,生石膏用多了可是要命的,何况还是给孕妇吃?可缪希雍胸有成竹,手一挥:“照做就是。” 奇迹还真出现了。井底泥涂了两天,高烧渐渐退了;药喝下去没多久,孕妇的舌苔也淡了些。六天后,她顺利生下一个胖小子,母子平安。事后有人忍不住问:“那泥到底有啥用?”缪希雍捋了捋胡子,慢条斯理地说:“井底泥性大寒,能护住胎儿不受热毒侵扰,外敷内服,双管齐下,才保住这条命。”众人听罢,个个叹服。 这两位病人的故事,只是缪希雍行医生涯的小小缩影。他生于1546年的江苏海虞,自幼丧父,十七岁染上疟疾,家贫如洗,连药都买不起。绝望中,他翻出一本《黄帝内经》,硬着头皮给自己开方子,居然治好了病。 从此他弃儒从医,游历大江南北,访遍名医隐士,积累了一身奇术。他不坐轿,只骑马,风里来雨里去,被人称为“侠医”。晚年定居金坛,写下《神农本草经疏》等传世之作,连80岁时还在奔走营救东林党人,硬生生活出了侠客的气魄。 于中甫后来逢人便说:“要不是缪希雍,我早没命了。”那碗童子尿、那团井底泥,听着离谱,却是中医智慧的活招牌。缪希雍的医术,不止救人,更让人看到千年传承的底蕴——怪方不怪,妙在用心。 缪希雍的奇方并非异想天开,而是源于他对中医理论的深刻理解。童子尿在《本草纲目》中被记载为“人中黄”,性寒味咸,常用于清热泻火;井底泥则因其“至阴之气”,在古方中早有外敷退热的记载。 他还擅长因地制宜,比如在江南湿热之地,常用寒凉之物对症下药,至今仍有中医师借鉴其思路治疗疑难杂症。