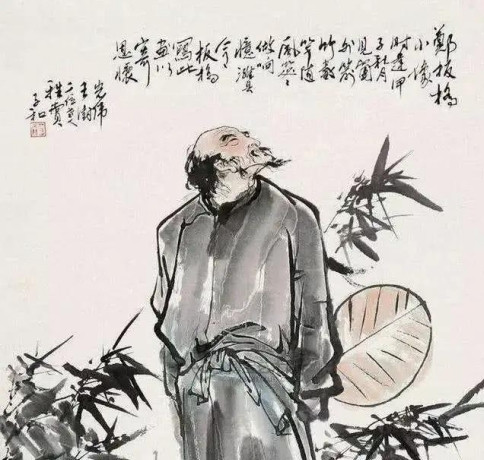

郑板桥进京赶考,却和官二代打起赌来。你若能做出四句诗,里面含有十个一字,自己就打道回府,不参加考试。要是做不出,你就得背着桌子游街。 官二代一听立马面露难色,他看向周围的人,可这时却没人敢应声。 郑板桥莞尔一笑,当即取来笔墨随后写下“一笠一蓑一孤舟,一个渔翁一钓舟,一主一客一席话,一轮明月一江秋。” 众人凑到跟前一看,不觉连连称奇。 官二代因为作不出诗句,只能在众目睽睽之下背起桌子,步履蹒跚的接受惩罚,这样一来引得围观的人一阵嘲笑。 官二代因为当众出丑,所以心里愤愤不平,于是他找到了自己的舅舅告状,他的舅舅是当时科举考试的主考官。 舅舅闻言外甥蒙羞,又气又恼,痛骂他是废物,然后故意放水,扔给他一件印有考试答案的衣服,让官二代考试的时候穿在身上。 至于郑板桥,他自会想办法对付。 科举考试当天郑板桥来到考场,正在作答之时,旁边走过来一个考官,他一把拽走了郑板桥的一张答题纸,并说道:“你既然能作出十个一的诗句,那么你也能用仅有的半张纸写下答案。” 说完,考官转身拂袖而去。 郑板桥此刻明白自己被人设计陷害,他无奈将仅剩的半张纸写满之后,便开始在桌子上作答。 此刻官二代在一旁抄的不亦乐乎,考试结束之后,郑板桥的桌面被写得密密麻麻。 考官收走了其他考生的试卷,正准备离开时,其中一位考官发现了郑板桥写满答案的桌子,因为他同样出身寒门,对于郑板桥的遭遇也颇为理解,他主张将桌子带走一并审核。 当天阅卷的众位考官看了郑板桥的试卷连连夸赞,都觉得他可以成为状元人选,于是上奏给皇上。 可是官二代的舅舅又从中作梗,他借机向皇上进谗言,说郑板桥为人恃才傲物,将考试答案写在桌子上,分明是在戏弄皇上。 乾隆疑心重,听后不免有些疑虑,随后决定取消了郑板桥的状元资格。金榜贴出以后,官二代荣登探花,郑板桥却名列二甲八十八。 郑板桥心灰意冷,面对黑幕连连,暗箱操作的官场,他是既失望又无奈,最后收拾东西回到了扬州老家靠卖字画为生。 以上的故事情节流传于民间,在历史上真实的郑板桥,被称为“扬州八怪”之一。 他出生于1693年,在康熙和雍正年间便中过秀才和举人,乾隆1736年得中进士,期间贩卖字画十余年。 郑板桥不仅自身才华横溢,而且在政绩上也有贡献。 他先后在官山东范县和潍县出任县令,在职期间他心系百姓,为人刚正不阿,两袖清风,不畏强权。 相传在郑板桥在潍县担任县令期间,遇到了一次旱灾,大多数的地方官员都已经见怪不怪了。 无论赶上什么样的年头,都不影响这些官员领取朝廷的俸禄,相反如果有机会的话他们还会搜刮民脂民膏。 郑板桥却与之不同,他不忍心百姓因饥饿流离失所,于是私自开仓放粮,赈济百姓。因此他受到了朝廷的处罚,但是却深受百姓的爱戴。 除此之外,郑板桥的画作在当时也具有很高的知名度。 他所画的兰、竹、石,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”,他的诗书画更是被称为“三绝”。 乾隆十六年,郑板桥受因邀前往莒州,行至莒北碁山西山旺时,受到慕名乡绅的款待,乡绅希望借此机会得到郑板桥的墨宝,于是就请郑板桥品尝当地名吃“糊涂菜”。 此菜是由鸡、鱼、猪肉经面粉调和然后再由小火油炸制成,郑板桥品尝过后不禁连连称赞,便问起菜的名字,乡绅答道:“此菜名作糊涂菜。” 乡绅见郑板桥心情大好,便提出想让郑板桥为其题字的请求。郑板桥早有察觉,于是借着高兴之余便提笔写下“难得糊涂”四个大字。 乡绅如获至宝,随后“难得糊涂”便在民间广为流传,一时间成为了当时社会的风向标,大家纷纷将其做成了各种纪念品或用于收藏或赠送友人。 郑板桥题过的众多匾额之中除了“难得糊涂”之外,还有一副“吃亏是福”同样脍炙人口。 他留下令世人警省的语句被传颂至今,也被不同的人用以领悟世间道理。 其中有一句“聪明难,糊涂难,由聪明而转入糊涂更难。效一著,退一步,当下心安,非图后来福报也”,更是表达了郑板桥一生为人处世的生活态度,也给予了后人更多的思考。 参考资料:《郑板桥传》