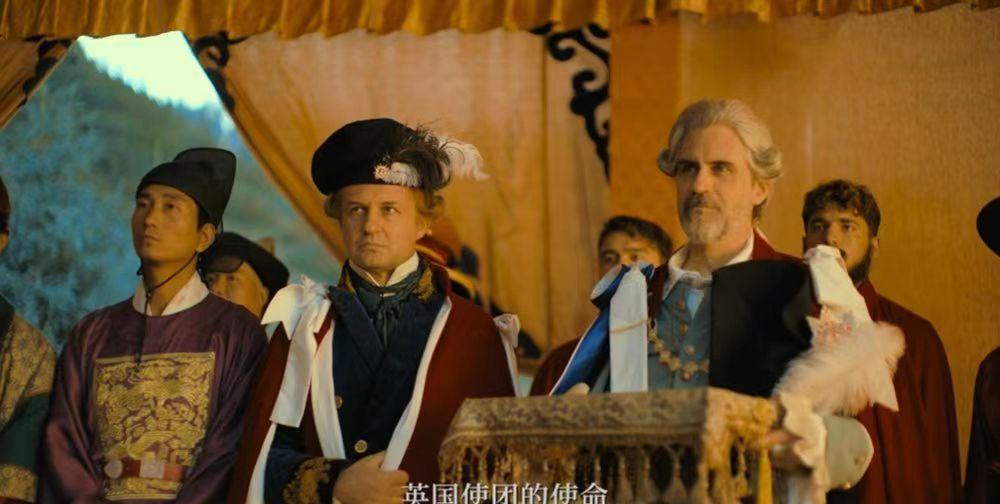

“大清帝国,就是我们下一个目标。”1792年,乾隆皇帝为了炫富,带领英国外交官来到了中国腹地,没想到却成了英国入侵的导火索。 1792年的夏天,热河避暑山庄外,一队衣着光鲜的英国人正顶着烈日,汗流浃背地搬运着一箱箱精致的礼物。箱子里的物件五花八门:从金光闪闪的怀表到寒光凛凛的刀剑,甚至还有一艘缩小版的战舰模型,细节精巧得让人咋舌。 这是英国使团献给乾隆皇帝的贺礼,总共600多箱,足足装满了好几艘船。他们远渡重洋而来,名义上是为乾隆八十三岁寿辰贺寿,可谁也没想到,这场看似友好的拜访,竟成了日后炮火轰开中国大门的引子。 乾隆站在避暑山庄的凉亭里,眯着眼打量着这群“蛮夷”,心里却犯了嘀咕:这些洋人,到底想干什么? 那年是大清的巅峰岁月,国库充盈,疆域辽阔,GDP据说占了全球三分之一,乾隆自封“十全老人”,觉得自己统治下的帝国无懈可击。使团的到来,在他眼里不过是“万邦来朝”的又一例证。 他大手一挥,让英国使团把大部分礼物留在北京圆明园,只带了些小件礼品和少数人北上承德觐见。可英国人想的却完全不一样。领队的乔治·马戛尔尼勋爵是个精明的外交家,他带着700多人的队伍,不光有医生、翻译,还有地图测绘员和情报专家,礼物里藏着工业革命的成果——蒸汽机模型、精密仪器,甚至枪炮。 他们不是来朝贡的,而是想敲开中国市场的大门。 麻烦从见面那天就来了。清廷官员一脸严肃,要求马戛尔尼行“三跪九叩”大礼,可英国人哪肯低头?在他们眼里,这是平等外交,不是臣服。马戛尔尼咬紧牙关,坚持只肯单膝下跪,场面一度僵得像块石头。 乾隆听说后,脸都气歪了:“这些洋鬼子,连规矩都不懂,还敢跟我谈条件?”他干脆下了逐客令,可又不甘心就这么放过机会展示“天朝威仪”。于是,他别出心裁地安排使团走陆路回国,从北京沿着京杭大运河一路南下到广州,让他们瞧瞧大清的锦绣河山。 八月的运河边,微风拂过,水面上泛着粼粼波光。英国使团坐在摇晃的官船上,望着两岸连绵的稻田和熙攮的人群,表面上啧啧称奇,可心里却在暗暗盘算。 马戛尔尼靠在船舷边,手里攥着一本笔记本,飞快地记录着所见所闻:码头上挑夫扛着沉甸甸的茶叶,穿着厚棉袍的士兵懒散地倚着长矛,远处村子里炊烟袅袅,却没一丝机器轰鸣的痕迹。他低声对副使斯当东嘀咕:“这地方富得流油,可惜守着老一套,早晚是个空壳子。” 随行的测绘员则偷偷掏出工具,勾画着沿途的山川地势,标注下每一座炮台的位置。 乾隆的本意是用繁华震慑“蛮夷”,可他哪知道,这一路反而成了英国人的“实地考察”。使团越往南走,越觉得大清外强中干。广州码头上的海关官员满脸堆笑,却对洋船上的货物查得敷衍;街头巷尾的老百姓穿着绸缎,却瘦得皮包骨头。 马戛尔尼在日记里写道:“这艘帝国巨舰看似壮观,可底下的木头已经烂透了。”回到英国后,他把这些见闻整理成报告,直截了当地建议:“两艘战舰,一个月,就能扫平他们的海岸线。” 表面上,这次拜访以失败告终。乾隆拒绝了通商请求,还得意地以为赶走英国人是大获全胜。可这场冲突远没结束。英国人带着满腔怨气回了国,他们看透了大清的虚实,也锁定了下一个目标——那个自诩“天朝上国”的庞然大物。 接下来的几十年,工业革命的齿轮在英国飞速转动,蒸汽机轰鸣,战舰下水,而大清却还沉浸在刀剑马匹的旧梦里。马戛尔尼的预言像一颗埋下的种子,静静等待发芽。 时间快进到1840年,熟悉的名字再次浮现——托马斯·斯当东,当年那个跟在马戛尔尼身后的副使,如今成了英国议会的强硬派。他力主用武力打开中国市场,嘴里还咬牙切齿地说:“他们不是瞧不起我们吗?这次让他们瞧瞧厉害!” 与此同时闭关锁国的政策让广东一口通商成了唯一的窗口,可这窗口太小,挡不住欧洲对茶叶、瓷器和丝绸的疯狂需求,更挡不住英国工业品急于倾销的野心。盛世的表象下,暗流已经涌动。 从1792年的礼物到1840年的炮火,大清从巅峰滑向深渊不过短短几十年。乾隆的傲慢关上了通商的大门,却为日后的屈辱打开了缺口。 英国人带走的不仅是失望,还有一幅清晰的进攻蓝图。历史证明,马戛尔尼的预言并非空话——那场鸦片战争,不仅轰开了中国的海岸线,也敲碎了一个帝国的旧梦。盛极必衰,这代价,谁也没能逃得掉。 事实上,乾隆时期的闭关锁国并非他首创,而是沿袭自明朝以来的传统。1757年的“一口通商”政策,进一步加剧了中外贸易的不平衡。清廷靠出口茶叶和丝绸赚得盆满钵满,却对英国的工业品嗤之以鼻,导致贸易逆差让英国白银外流严重。 东印度公司转而用鸦片填补缺口,到19世纪初,鸦片贸易已占中英贸易的半壁江山。这不仅为鸦片战争埋下伏笔,也暴露了清廷对世界大势的无知。 相比之下,英国工业革命带来的技术跃迁,让他们在军事和经济上遥遥领先,这场碰撞,从一开始就注定了结局。