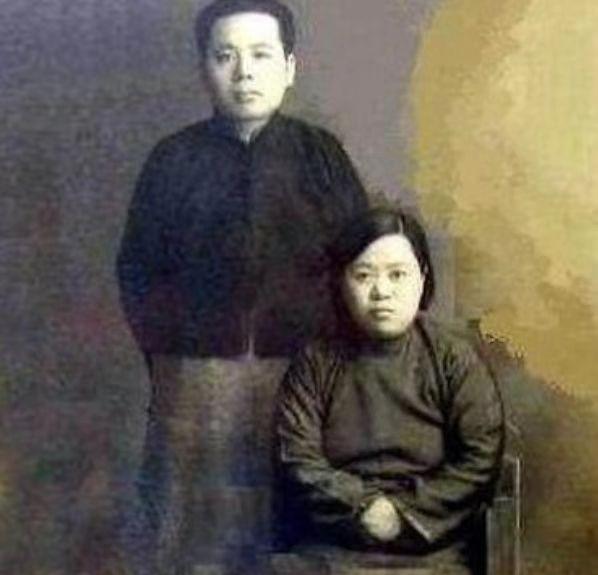

1913年,18岁的民国小说家张恨水在母亲的包办下,迎娶了村女徐文淑。当他掀开新娘的盖头时,面前这个臃肿矮小,黝黑龅牙的女人,并非是他相亲时所看到的那个眉清目秀的女子,知道自己被媒婆骗了。 1913年秋,安徽潜山一户人家的院子里,张灯结彩,喜气洋洋。18岁的张恨水站在新房门口,手握喜秤,脸上的笑意藏不住。他轻轻推开门,烛光映照下,新娘的红盖头在床边微微颤动。张恨水心跳加速,满脑子都是几天前相亲时那张明媚的脸庞——眉眼如画,笑起来像春风拂过湖面。 他小心翼翼地走上前,挑起盖头的那一刻,笑容却僵住了。眼前的人,身材矮胖,面容平平,哪里有半点他魂牵梦萦的影子?张恨水手一抖,喜秤“啪”地摔在地上,他转身就走,留下新娘一人愣在原地,红烛滴泪,照出一室孤寂。 那晚的张恨水,气得连夜跑到后山的竹林里,月光洒在脸上,凉得像他心底的失望。他本是潜山书香门第的长子,父亲早逝,家中重担压在他肩上。母亲戴氏一心为他张罗婚事,只盼着长子成家,能稳住这个风雨飘摇的家。 媒人牵线时,张恨水起初并不情愿,他自小读诗书,痴迷《红楼梦》,心底藏着对才子佳人的向往,哪里瞧得上“村姑”?可那天在戏台下,他远远瞥见一个女子,秀丽端庄,笑起来眼角弯弯,像是从他诗里走出来的。 他心动了,点头应了这门亲事,哪知新婚夜却撞进了一场精心编织的骗局。 新娘名叫徐大毛,后改名徐文淑。她并非张恨水那天见到的女子——那个清秀的姑娘,其实是徐家的表妹。徐家为了嫁女,不惜让表妹代她相亲,赌的是张恨水不会当场翻脸。可他们低估了张恨水的倔强,也没料到这场谎言会让徐文淑背负一生的孤独。 徐文淑坐在新房里,低着头,手指绞着衣角,耳边是婆婆低声的劝慰。她想开口,却不知从何说起。她的婚姻,从一开始就不是自己的选择。 张恨水不愿将就。他借着求学的名义,远走他乡,留徐文淑在家侍奉婆婆、照顾弟妹。 1910年代的乡村,女人的命运往往系在孩子身上,徐文淑也不例外。可命运弄人,她先后怀了两个孩子,都夭折了。每一次失去,她都躲在柴房里偷偷抹泪,怕人看见她的软弱。 1926年,张恨水事业初成,将全家接到北平。那时的他,已是《春明外史》的作者,名声渐起,笔下故事缠绵悱恻,引得无数读者落泪。可徐文淑踏进北平的宅子时,却发现丈夫早已有了新欢——一个叫胡秋霞的女子,还生了个女儿。 胡秋霞出身贫苦,曾被拐卖为丫鬟,后逃到妇女救济院,被张恨水带回家。她模样清秀,性子温柔,对张恨水体贴入微。张恨水教她识字,带她看戏,两人曾有过一段琴瑟和鸣的日子。徐文淑愣在院子里,风吹过,她只觉得心底空了一块。 她没闹,没哭,只是默默接过家务,把胡秋霞的孩子抱在怀里,像疼自己的骨肉一样。 徐文淑的隐忍,像一汪平静的湖,藏着无人知晓的波澜。而张恨水的心,却又一次飘向远方。1931年,他遇到了周南,一个16岁的女学生,活泼灵动,满眼是对他小说的崇拜。他们在湖边泛舟,谈诗论词,张恨水终于找到了他笔下“红颜知己”的影子。 周南不顾家里反对,甘愿嫁给他,哪怕知道他已有两房妻子。婚礼前,胡秋霞哭闹着要离婚,撕碎了家中照片,可最终还是母亲戴氏出面,平息了这场风波。 张恨水的家,像一出戏,三个女人各有各的悲欢。徐文淑选择沉默,用操劳换取一隅安稳;胡秋霞从幸福到失落,渐渐学会了妥协;周南则如飞蛾扑火,燃烧青春,只为追逐心上人的光芒。 1948年,张恨水突患中风,笔杆子握不住,家境一落千丈。徐文淑和胡秋霞轮流守在他床前,熬汤喂药,周南更是寸步不离,直到1959年,她因乳腺癌离世。张恨水悲痛欲绝,写下百首悼亡诗,字字泣血。 1967年,他在北京病逝,留下一屋子书稿和三个女人的故事。 徐文淑晚年,喜欢坐在院子里晒太阳,手里抱着胡秋霞的孩子,眼神柔和。她从没怪过张恨水,也没怨过命运。 张恨水的小说,写尽了人世间的爱恨纠葛,可他自己的故事,却比小说更曲折。他的笔名“恨水”,取自李煜的“自是人生长恨水长东”,或许早注定了这一生的遗憾与追寻。他用文字建了一个浪漫的世界,却在现实中留下了三个女人的叹息。 据统计,张恨水一生创作了120多部小说,总字数近2000万,影响了整整一代读者。他的作品,不仅是民国时期的流行读物,更记录了那个时代的社会风貌与人情冷暖。 徐文淑、胡秋霞、周南,她们的故事,也像他小说里的章节,诉说着旧时代女性的坚韧与无奈。