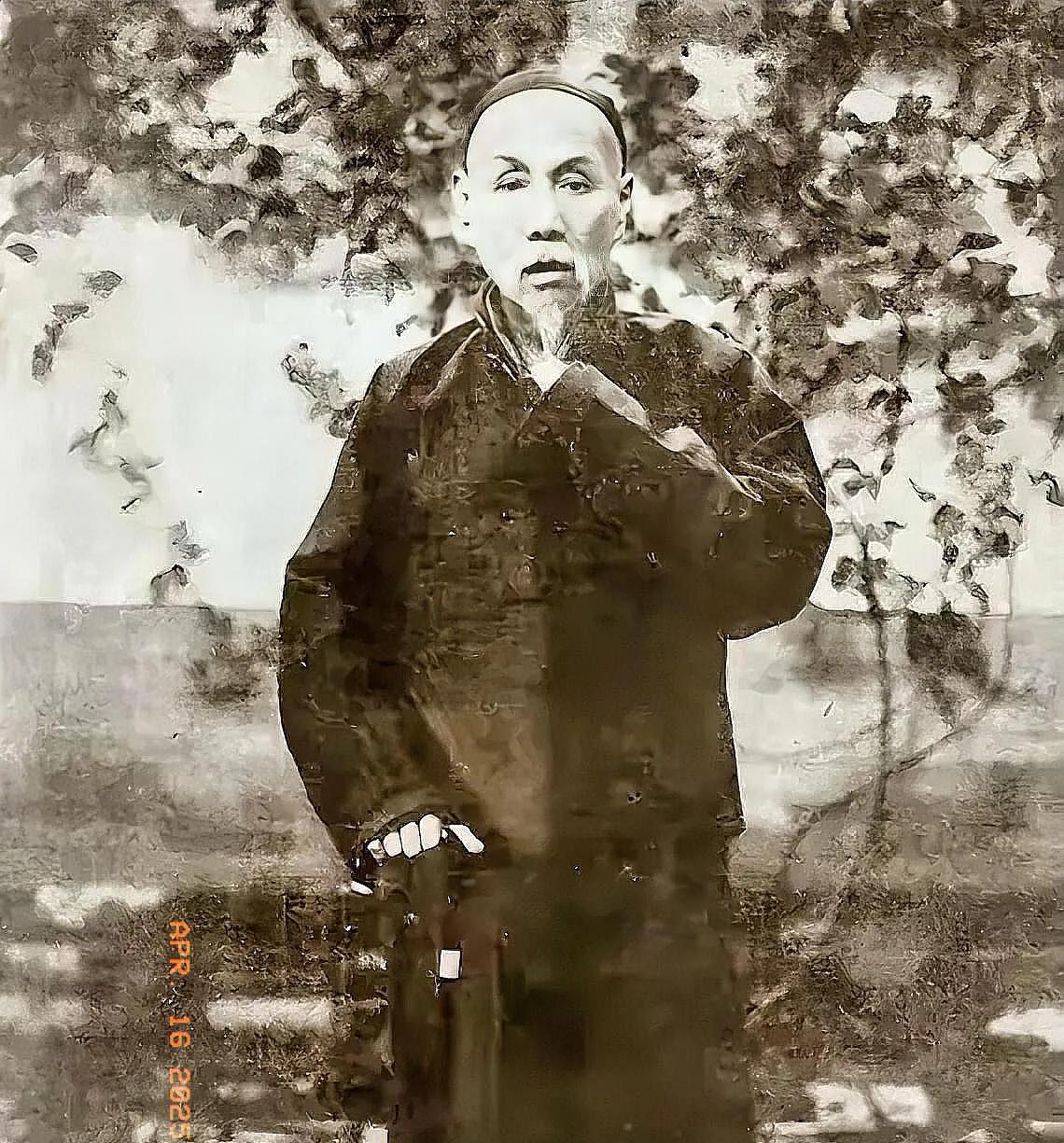

1918年5月2日,苏曼殊因暴饮暴食逝世,年仅35岁,死后在他枕头和床铺下发现很多糖纸。在日本留学期间,他曾“一日饮冰五六斤”,自己还记载过:“食生姜炒鸡三大碟,虾仁面一小碗,苹果五个。明日肚子洞泄否,一任天命耳”。 苏曼殊特爱吃糖,因此有“糖僧(他曾三次出家,做了半僧半俗的和尚)”之称。 苏曼殊的父亲是一位富有的茶商,而母亲却是一个日本女佣。 由于一时的迷恋,苏曼殊的父亲与河合若子产生了短暂的情愫,但当苏曼殊出生时,父亲已经消失在远方,留下的是河合若子一人,她在羞愧和痛苦中生下了他,并最终将孩子抛弃 父亲没有抚养他,母亲在他出生后便消失在他的生活中。 苏曼殊在养母的庇护下成长,但他一直被人以“私生子”、“杂种”的标签所困扰。 在6岁那年,苏曼殊的父亲终于在他的养母死后,决定将他带回广东。 苏曼殊回到苏府后,父亲对他冷漠,家里人对他更是充满了蔑视。 苏曼殊的孤独越发深重。 直到他12岁那年,患上重病,家里人置之不理,直至父亲感到些许愧疚,才终于找来医生为他治疗。 成年后,他的父亲将他送到上海,希望他能过得好一些,但姑姑家对他并不友好。 直到表哥林子垣将他送回日本,希望他能够重新振作。 回到日本后,苏曼殊的诗书画的才情吸引了许多人的注意。 他决定去寻找自己的亲生母亲。 当他找到母亲时,他的母亲与她的丈夫和孩子幸福地生活在一起,而他却只能悄悄离开。 此时,苏曼殊遇见了日本女孩菊子,两人产生了感情。 然而,这段感情遭遇了菊子父母的强烈反对。 菊子因为这段无法开花结果的感情选择了自杀。 失去了一切希望后,他决定剃发为僧。 然而,他违反戒律偷吃鸽子肉,被寺庙赶出。 此后,他成为一个四处漂泊的流浪者。 与此同时,正值中国青年投身革命的时代,苏曼殊也在海外的有志青年中找到了些许共鸣。 但革命反而加剧了他内心的痛苦。 苏曼殊在生活中渐渐患上了暴饮暴食症。 身体逐渐衰弱,疾病缠身,但他并不在意身体的每况愈下,只是沉浸在极度的享乐中。 1918年,苏曼殊因长期的暴饮暴食,导致肠胃病发作,需要住院治疗。 医生进行了详细的检查,并开了止痛药,提醒他要控制饮食。 然而,尽管医生多次告诫,苏曼殊一离开医院,便迅速恢复了以往的饮食习惯。 在那时,小吃街上的香气总能勾起苏曼殊对食物的渴望。 他无法抗拒诱惑。 他一次次地证明自己食量的巨大,甚至曾在一次聚会中吃下六十多个包子,或者一次性喝下六斤冰水。 35岁那年,苏曼殊再次躺进了医院,但这次,他没有再从病床上起身。 在苏曼殊去世后,有些人认为他是一个贪婪无度、无法控制食欲的人。 而他的好友陈独秀曾提到,苏曼殊并非贪食,而是通过食物来寻找自我毁灭的路径。 苏曼殊的行为并非个例,而是一种现象。 情绪化进食是许多人日常生活中常见的一种行为方式。 这种现象实际上却与情绪管理密切相关。 通过过度食物摄取来应对负面情绪,已经成为许多人应对压力的方式。 这种进食行为有时并不与身体的生理饥饿感挂钩。 许多人在下班后,因工作压力或心情低落,可能会点外卖,如炸鸡、炸薯条等食物。 有时,进食行为可以是积极情绪的产物,像是和朋友聚餐、庆祝某个小成就时的放松。 但长期依赖食物来应对情绪,可能会导致一种不健康的饮食模式。 饮食失调是一种严重的心理障碍,包括厌食症、暴食症等。 研究显示,情绪化进食可能成为饮食失调的诱因之一,尤其当个体开始出现强烈的失控感、过度自责或羞愧感时。 某些人在面对不愉快的事件时,会开始机械性地进食。 吃的速度过快,使得饱腹感信号无法及时传递到大脑。 通过保持情绪日记,记录下每一次进食时的情绪变化,能够帮助个体识别自己是否过于依赖食物来应对情绪。 通过这种方式,个体可以学会区分生理饥饿与情绪饥饿。 此外,许多人可能并未意识到,运动、冥想、社交活动等都可以成为替代食物的有效方式,帮助缓解情绪。 研究表明,冥想和正念练习对于情绪化进食具有积极作用。 此外,寻求专业的帮助则尤为必要。 无论是营养师还是心理治疗师,都能提供科学的建议和治疗方法。 参考文献:[1]伏涛.风尘倦客苏曼殊与新文化运动[J].南京理工大学学报(社会科学版),2017,30(6):6-1548

![辱骂法官三个小时,被罚款了1万块钱??[汗][汗]](http://image.uczzd.cn/2635773942332572842.jpg?id=0)