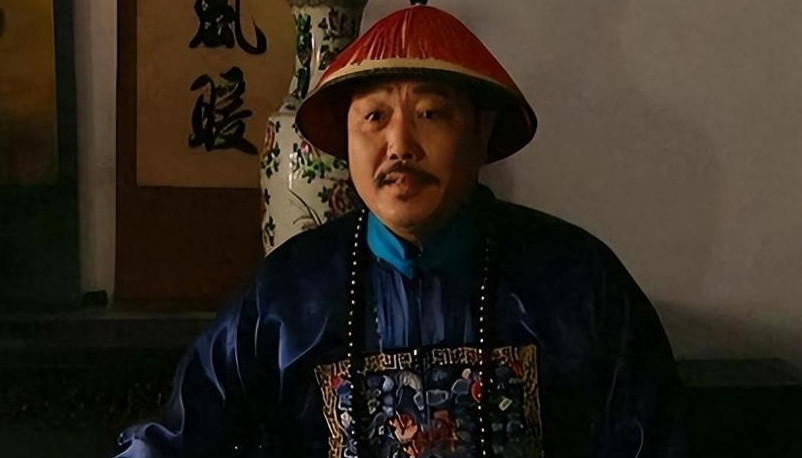

胡雪岩在被慈禧抄家前,他预感到胡家不保,就将12名小妾召到了身边,一人发了500两银子,就在小妾们回去收拾金银细软时,才发现自己的房间,已经回不去了。 清道光年间,胡雪岩出生在安徽省一个贫困的农家。十九岁那年,他成为杭州阜康钱庄的一名学徒,这成为了他日后商业帝国的起点。 凭借着过人的经商头脑和勤恳的工作态度,他获得了钱庄掌柜的赏识。掌柜去世前将钱庄交给了他打理,这让胡雪岩有了第一桶金。 在经营钱庄期间,胡雪岩开始涉足军需物资供应。他为清军提供了大量的粮草和军火,这些举动引起了左宗棠的注意。 左宗棠对这位经商奇才青睐有加,任命他为军需总管。自此,胡雪岩开始了他亦商亦官的双重身份生涯。 随着军需物资供应的顺利进行,胡雪岩的生意版图不断扩大。他创办了胡庆余堂药店,研制出八宝丹和行军散等特效药,为军队提供医疗保障。 在商业上的成功为胡雪岩带来了巨大的财富,但他深知在晚清的商场中,光有钱是不够的。权力的庇护才是商人生存的关键。 为了维系与权贵的关系,胡雪岩开始频繁纳妾。这些小妾并非单纯的家眷,而是他与官员之间的特殊纽带。 江苏学政何桂到访胡府时,看中了其中一位小妾。胡雪岩立即将这位小妾送给了何桂,借此拉近了与朝廷官员的关系。 这种以美人为礼的做法在当时的商界并不罕见。胡雪岩更是将其发挥到了极致,他曾多次将自己的小妾送给王有龄等权贵。 通过这种方式,胡雪岩在官场中建立起了强大的人脉网络。这些关系为他的商业帝国提供了有力的保护。 阜康钱庄的分号遍布各地,胡庆余堂的药材生意越做越大。这些商业成就的背后,是一张错综复杂的权力关系网。 胡雪岩深谙经商之道,他知道在动荡的年代里,商人若想安身立命,必须学会与权贵周旋。小妾不仅是他府中的女眷,更是他在商场上纵横捭阖的重要筹码。 在商业的顶峰时期,胡雪岩的财富已达到惊人的程度。他的钱庄、药店、军需供应形成了一个完整的商业体系。 但这个庞大的商业帝国并非固若金汤,它需要源源不断的权力支持才能维系。胡雪岩通过经营小妾这张牌,在商场和官场之间建立起了微妙的平衡。 清朝末年,政局开始出现微妙的变化,李鸿章开始对胡雪岩的商业帝国进行调查。这种调查并非无端而起,而是源于北京钱庄出现的巨额亏空。 北京分号已经积累了高达1200万两白银的债务,这个数字在当时堪称天文数字。这些债务就像一把悬在胡雪岩头上的利剑,随时可能落下。 为了掩饰财务危机,胡雪岩开始了一场别具匠心的表演。他频繁更换小妾,每次都要大张旗鼓地操办,让外界以为他依然富可敌国。 这些小妾中有不少是在他家中待不过三天就被打发走的。胡雪岩会给她们一笔丰厚的银两,让她们体面地改嫁。 在杭州城中,关于胡家小妾的传闻不断。有人说胡雪岩府上的"杭州十三钗"个个貌美如花,也有人说他挥金如土,随手就能打发走一位小妾。 这些传闻恰恰是胡雪岩想要的效果。在商场上,富贵的表象有时比真实的财力更重要。 他深知,一旦外界察觉到他的财务危机,整个商业帝国就会轰然倒塌。那些依赖着他的钱庄存活的商人会蜂拥而至讨债。 因此,这场纳妾的戏码必须继续上演。每一位新进府的小妾,都是他向外界展示财力的活广告。 但实际上,胡雪岩的府邸已经变得愈发空虚。值钱的古玩字画早已暗中变卖,留下的只有表面的奢华。 钱庄的资金链已经出现严重问题,很多存款无法按时支付。但胡雪岩仍在苦苦支撑,希望能度过这个难关。 每当有商业伙伴来访,他都会刻意展示自己纳新妾或送走旧妾的阔绰。这种做法确实起到了一定效果,让很多人仍然相信他的实力。 但李鸿章的调查却像一把利刃,正在一层层剥开这个商业帝国虚假的外衣。随着调查的深入,胡雪岩的处境变得越发危险。 在这个风雨飘摇的时期,胡雪岩表面上仍在不断纳妾,实则是在为即将到来的风暴做准备。那些匆匆进出他府邸的女子,都成了他最后的"虚荣"。 终于,钱庄的危机再也无法掩饰,存户们开始大规模挤兑。 在这个过程中,胡雪岩的小妾们也察觉到了危机的临近。有些人开始悄悄收拾细软,准备及时抽身。 在大势已去的时刻,胡雪岩召集了府中所有的小妾。他给每人发放了500两银子,这是他们最后的一次见面。 这笔银子看似丰厚,实则是胡雪岩在风暴来临前的最后一次体面。当小妾们回去收拾细软时,府邸的大门已经被官府查封。 在所有小妾中,只有罗四夫人选择留下。她不仅帮胡雪岩料理后事,还承担起了照顾他最后时光的责任。 胡雪岩的原配陆氏见证了整个商业帝国的起落。从当初的杭州阜康钱庄学徒,到后来的"江南药王",再到最终的家道中落。 当官府查封胡府时,他们惊讶地发现府邸中已经没有多少值钱的物件。那些曾经的珍贵古玩、金银珠宝早已在暗中变卖。 这个精于算计的商人,在最后时刻依然保持着他的智慧。他没有让小妾们经历抄家的屈辱,而是给了她们最后的尊严。