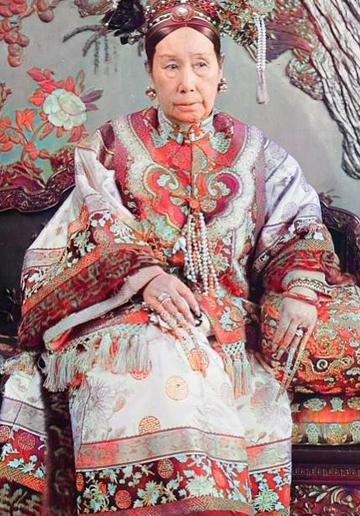

1944年,一位母亲的四个儿子都在战场上牺牲。她将一团棉花塞进最后一个儿子的嘴里,用力抱紧他的胸膛,捂住他的嘴,直到他停止呼吸才松开,她没有后悔,反而平静地说:“如果再给我一次机会,我依然会这样做。” 这位邓大娘她这辈子,就是被贫穷和战火这俩魔王缠住了,话说她老人家1891年出生在一个山沟沟里,爹娘都是地道的庄稼把式,那时候讲究嫁娶门当户对,玉芬大娘就给人家说给了同村的穷小子任宗武,俩人的日子过得是紧巴巴的,谁成想刚开始有点儿起色,鬼子就杀来了,战火连天啊。 她脑筋一转,想出了一招鲜:把儿子们送去当兵!您别觉得稀奇,这事儿在当时可是出了名的,乡亲们都纳闷儿,邓大娘咋就这般大方呢?原来啊,她心里透亮儿着呢,心说儿子不去打鬼子,难不成让鬼子把咱都打了?就这样,大儿子、二儿子、三儿子,一茬儿一茬儿的,都上了前线。 她家那叫一个热闹,成了战士们的后勤站:伙食、被褥、鞋袜,还有伤员,邓大娘都张罗得井井有条,日子一天天的过,儿子们杳无音信,这娘心里哪能不牵挂?可她硬是一声不吭,她明白,不把鬼子赶出去,惦记也是白搭。 眼瞅着仗要打响了,组织号召返乡春耕,邓大娘二话不说就应了,又跟乡亲们一块儿回村种粮去了,她不声不响干到黄昏,汗水浇灌着庄稼,也浇灌着对儿子们的思念,村里人都知道,邓家虽说家大业大,可如今顶梁柱都走了,这日子还不得更难熬?可邓大娘就是不叫苦,好像这苦日子压根不算个事儿,就冲这股子精神劲儿,乡亲们佩服得不行。 鬼子又开始“扫荡”,先是邓大娘的丈夫和小儿子,然后是几个参军的儿子,一个接一个的牺牲了,您想想,对一个母亲来说,还有什么比死去几个儿子更残忍的呢?可生活还得继续啊,邓大娘就像一棵小草,愈挫愈勇,带着仅剩的一双儿女,躲在山洞里,靠挖野菜度日,就这样,苦日子一晃就是好几年。 话说好不容易熬到抗战胜利,这消息传到邓大娘耳朵里,她激动得差点儿晕过去,从山洞里出来的时候,她冲着通红的太阳喊,那嗓门儿,足够让九泉之下的亲人都听见。 不过邓大娘的好日子还在后头呢,解放后啊,新政府对英雄母亲那叫一个关爱,不光给盖了新房子,还给补贴粮食,把日子过得有滋有味儿,可邓大娘呢,一丁点儿也不自私,家里有余粮了,就拿出来给乡亲们分。 这还不算,邓大娘还热心参与农村建设,她呀,主动请缨当妇女主任,带着村里的娘儿们儿搞互助组,学文化,那阵仗,跟打鬼子的气势一样,一点儿也没含糊! 眼看着日子越过越红火,国家感谢英雄母亲的贡献,要接邓大娘进北京安享晚年,您猜怎么着?这位大娘又使性子了,非说自己身体硬朗得很,不用劳民伤财,要在村里头呆着,就冲这股傲骨,谁敢不服啊? 转眼到了1970年,邓大娘年事已高,终于驾鹤西去了,走之前,她还不忘叮嘱后人,说啥也不能把自己埋在山沟沟里,得安在通往县城的大路边上,好让十团的娃娃们路过的时候,能看到她老人家,记得他们的功绩,唉,光是这份念想,就够叫人泪目的。 后来啊,当地政府可没亏待邓大娘,在村口专门给立了个纪念雕塑,塑的就是当年的邓大娘,提着鞋和针线,眺望远方,好像在盼着谁回来,要我说啊,这哪是石头雕的,分明就是一段活脱脱的英雄史诗! 至此,一位伟大母亲的传奇故事就讲完了,邓大娘用自己的方式,诠释了何为家国情怀,何为百折不挠,在和平年代,我们享受着她们用生命和牺牲换来的幸福生活,心中的感恩之情,是万万不能忘记的。 所以啊,我们要告慰邓大娘在天之灵:您老歇着吧,后人定会继承您的精神,用汗水浇灌这片热土,用双手建设好您挚爱的新中国,不会辜负您的嘱托!这,就是我们最好的告慰和缅怀。