睡眠睡眠健康

什么是昼夜节律紊乱?

昼夜节律紊乱应该如何调整?

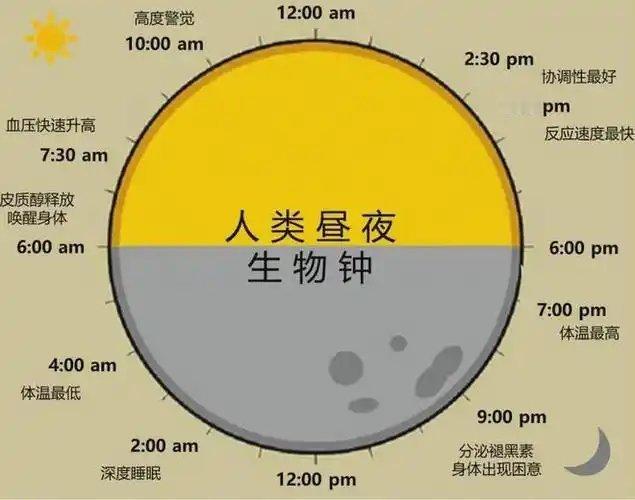

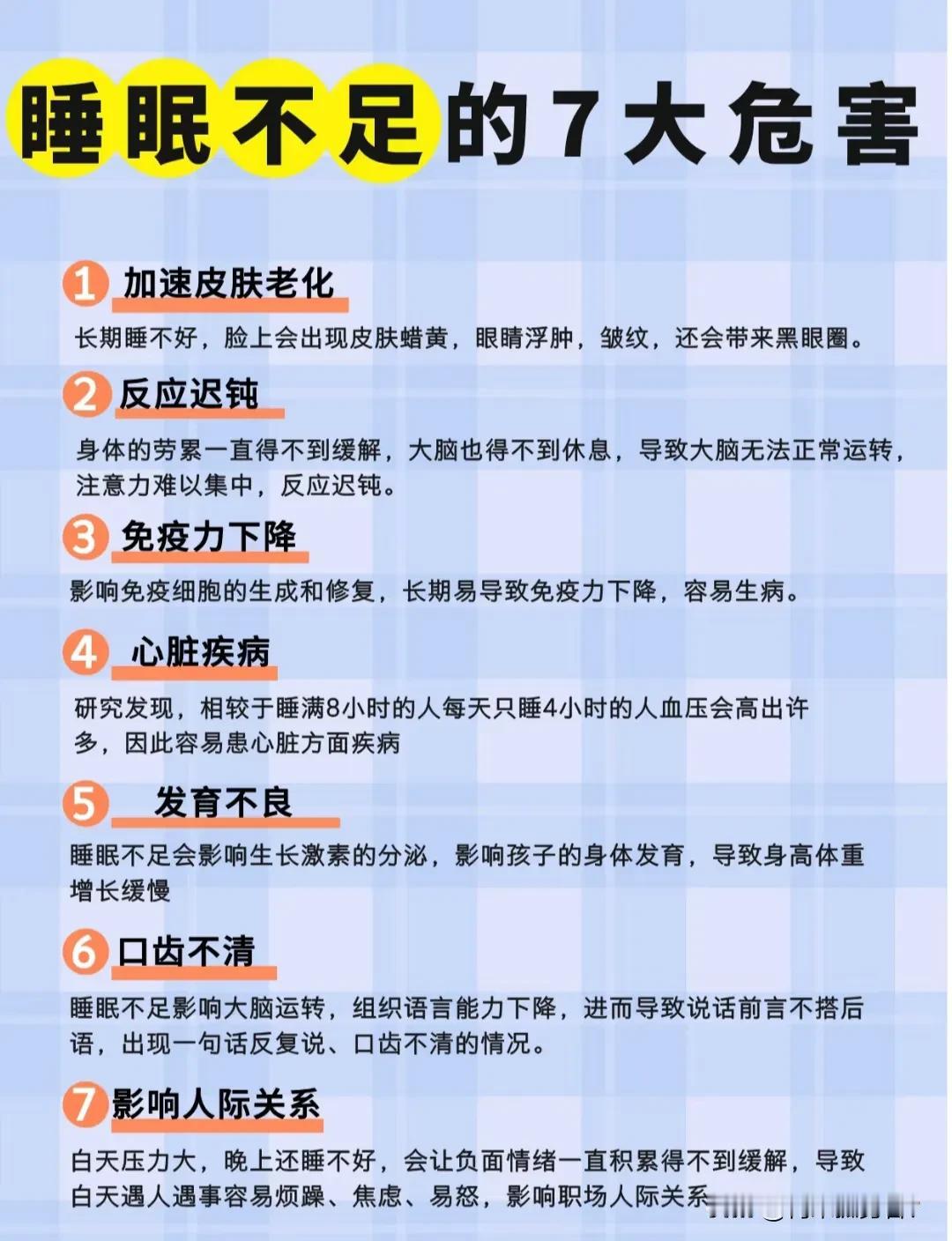

昼夜节律(circadian rhythm),俗称生物钟。昼夜节律紊乱是人体内部生物钟与外界昼夜周期不匹配导致的失调状态,常见于长期熬夜、倒班工作、跨时区旅行或光污染环境。它可能引发睡眠障碍、代谢异常、免疫力下降及情绪波动等问题。

昼夜节律紊乱的调整需结合生物钟调节原理,通过多维度干预逐步恢复规律作息,具体方案如下:

一、核心调节策略

1、渐进式调整睡眠时间

- 每天提前15-30分钟入睡和起床,逐步过渡到目标作息时间。

- 固定起床时间(包括节假日),避免补觉打乱调整节奏。

2、强化光照调控

- 晨间接触自然光30分钟(如7:00-9:00),促进褪黑素消退、皮质醇分泌。

- 夜间避免蓝光刺激:睡前2小时停用电子设备,使用暖光照明(色温≤3000K)。

3、饮食与运动协同

- 早餐需高蛋白(如鸡蛋、牛奶)搭配复合碳水(全麦面包),提升日间代谢活力。

- 傍晚17:00-19:00进行中等强度运动(如慢跑、游泳),心率控制在(220-年龄)×60%-70%。

二、辅助改善措施

1、饮食与运动调节

- 晚餐选择低GI食物(如全麦面包、绿叶蔬菜),睡前2小时禁食。

- 日间进行30分钟有氧运动(如快走、瑜伽),避免睡前3小时剧烈运动。

2、行为疗法

- 建立睡眠条件反射:仅在卧室进行睡眠活动,清醒超20分钟则离开床铺。

- 采用冥想/正念呼吸:睡前通过478呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)降低焦虑。

三、环境优化

1、保持卧室温度18-22℃,使用遮光窗帘(遮光率≥90%)。

2、使用白噪音设备(如雨声、海浪声)掩盖环境干扰。

四、特殊情况处理

- 顽固性昼夜颠倒:在医生指导下短期使用褪黑素(0.5-3mg,睡前30分钟)或处方镇静药物。

- 倒班工作者:采用分段睡眠(如4小时核心睡眠+2小时补充睡眠),配合规律光照周期模拟。

注意事项:调整周期通常需2-4周,期间可能出现短暂疲劳,建议避免日间长时间卧床。若症状持续超过1个月或伴随情绪障碍,需结合医学评估排除器质性疾病。