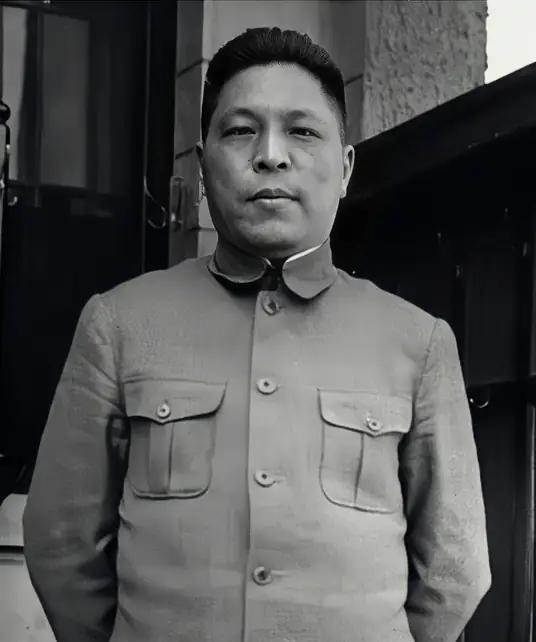

1942年,陈独秀在江津病逝,临终之前,陈独秀叫来自己的妻子潘兰珍叮嘱道:“其一,你务求生活自立,倘有合适之人,可从速改嫁,安度后半生。其二,有一事要切记,为夫立身人世间,虽非高风亮节,却也不失做人操守。教育部寄来之款不可动用,切不可拿我的名声去卖钱。” 1942年5月的重庆江津,细雨绵绵,长江水在雾霭中缓缓东流。病榻上的陈独秀已到油尽灯枯之际,这位曾在历史舞台上掀起狂澜的人物,此刻正用微弱的声音向相伴十年的妻子潘兰珍交代后事。他的遗言没有涉及政治理想的回望,也没有对身后事的繁琐安排,却在平实话语中藏着对人性的通透认知与对自我操守的最后守护。这两段遗言像一面镜子,既照见了一位革命者晚年的柔软心肠,也映出了中国知识分子在时代洪流中坚守的精神底色。 作为新文化运动的旗手、中国共产党的创始人之一,陈独秀的前半生充满了激进与变革。他办《新青年》振臂高呼“德先生”与“赛先生”,在北大课堂上痛斥旧文化,在工人运动中奔走呐喊,甚至在被捕入狱时仍以“出了研究室就入监狱,出了监狱就入研究室”自勉。但历史的吊诡之处在于,这位曾引领时代潮流的先锋,晚年却因政治主张分歧而颠沛流离,最终隐居江津小城,靠卖字撰文度日。当生命即将走到尽头,他没有纠结于过往的功过是非,而是将注意力放在最亲近的人和最基本的做人准则上,这种返璞归真的临终告白,恰是对其复杂人生的一种温柔总结。 遗言的第一句,是对妻子潘兰珍的深切关怀。潘兰珍出身贫寒,与陈独秀相识时,后者已是被国民党通缉的“要犯”。两人在上海隐居期间,潘兰珍以“王老太太”的身份照料陈独秀的生活,这段相差29岁的婚姻,没有世俗的般配,却在动荡岁月中滋生出真挚的情感。陈独秀临终前劝她改嫁,并非薄情,而是深知自己离世后,这个没受过教育的女人将失去唯一的依靠。在传统观念中,丈夫临终应要求妻子守节,但陈独秀却打破这种束缚,鼓励她追求新的生活,这既体现了他作为新文化倡导者的平等思想,也流露着对妻子未来生活的担忧——他太清楚,在那个战火纷飞的年代,一个弱女子独自生存有多艰难。这种超越时代局限的坦诚,让临终遗言充满了人性的温度。 遗言的第二句,是对自我操守的最后重申。“教育部寄来之款不可动用”,指向的是1940年前后,国民党教育部曾以“研究费”名义向陈独秀汇款,试图拉拢这位曾经的“反对派”。当时的陈独秀贫病交加,连医药费都难以筹措,却数次拒绝这笔款项。他并非不知晓生活的艰难,在给友人的信中曾写道:“除书籍外,一切用具,已卖尽矣。”但他更清楚,接受这笔钱意味着什么——国民党正试图用金钱软化他的批判锋芒,用“招安”消解他的思想影响力。临终前特意叮嘱妻子不要动用这笔钱,既是防止自己死后家人因生活所迫动摇原则,也是向世人宣告:即便在最困顿的时刻,他也没有拿自己的思想和名声做交易。这种“贫贱不能移”的坚守,在乱世中显得格外珍贵。 陈独秀的晚年,始终在政治漩涡与个人尊严之间寻找平衡。他批判过国民党的独裁统治,也与曾经的同志分道扬镳,甚至在病中仍坚持完成《小学识字教本》的撰写,试图在文字研究中寻找中国文化的根基。这种对独立思想的坚持,让他与同时代许多选择“曲线救国”的知识分子拉开了距离。当有人劝他“顺应潮流”,接受当局的帮助时,他总是以“无功不受禄”回绝,因为他明白,知识分子的风骨不在于言辞的激烈,而在于面对诱惑时的清醒。教育部的汇款单,在他眼中不是救命钱,而是检验操守的试金石,他用拒绝证明,自己始终是那个在北大红楼里疾呼“反对孔教”的斗士,初心未改。 潘兰珍对丈夫的遗言谨记于心。陈独秀去世后,她拒绝了所有试图利用“陈独秀夫人”身份谋取利益的人,甚至将教育部的汇款原封不动地退回。这位目不识丁的女子,或许不懂丈夫那些深奥的理论,但她懂得“名声”对他意味着什么——那是比生命更重要的东西。后来潘兰珍回到上海,在菜市场摆摊为生,直至1949年病逝,始终践行着丈夫临终前的嘱托。这段婚姻的动人之处在于,两个身份、学识相差悬殊的人,在精神层面达成了深刻的默契:一个用遗言守护操守,一个用余生兑现承诺。 历史往往记住的是陈独秀作为“启蒙者”“革命者”的形象,却容易忽略他作为普通人的一面。临终遗言中的家长里短,让这个“历史巨人”变得有血有肉。他劝妻子改嫁,是怕她孤独;他拒绝卖名获利,是怕玷污初心。这两种看似矛盾的选择,实则统一于同一个逻辑:尊重人性的真实,守护精神的纯粹。在生命的最后时刻,他没有扮演任何社会角色,只是作为一个丈夫、一个普通人,在向世界交代自己的人生底线。