1937年,抗战全面爆发后,张幼仪利用职务之便,囤积了大量军用物资,然后高价卖出,大发了一笔国难财。反观林徽因,它在抗战最艰难的时候,拒绝到国外避难,还说:“我们家门口不就是扬子江吗?”

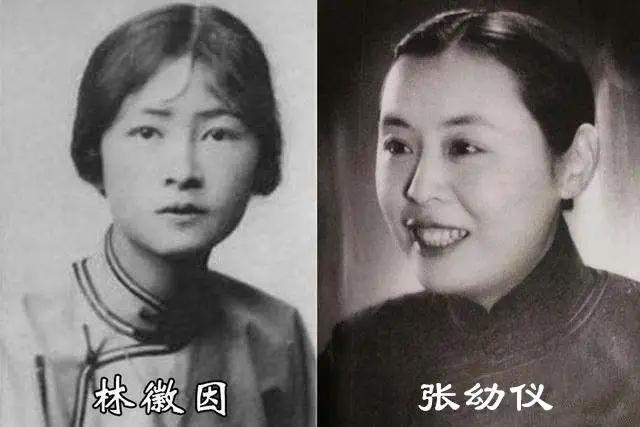

林徽因和张幼仪的人生,本来没有交集。却因为徐志摩,而常常被人们拿来比较。

人们都说,徐志摩是因为爱上林徽因,才会抛弃张幼仪。

毕竟,无论是容貌还是才情,张幼仪都远不及林徽因。

实际上,徐志摩和张幼仪是两路人,即使没有林徽因,他们的婚姻也不会长久。

抛开个人感情,林徽因有一点确实比张幼仪强,那就是她的爱国情怀。

1937年抗战爆发时,张幼仪已经逆袭成上海滩的商业女强人。

然而,在国家陷入水深火热之时,富甲一方的张幼仪,却没有捐款捐物支持抗战。

关键是,她还利用职务之便,囤积大量军用物资,等到前线急需物价暴涨时,再高价卖出赚取财富。

这可不是一般人能做到的,张幼仪是有什么三头六臂吗?

还真有。

张幼仪的二哥张君劢是国.民党参政会参政员,以及国家社会.党的创办者;四哥张嘉璈则是银行家。

有如此强大的后盾,张幼仪想在战时经济中捞一笔,并非难事。

可那是抗战最艰难的时刻,普通百姓几乎食不果腹,她却趁机敛财,实非君子所为。

反观林徽因的做法,简直是天壤之别。

林徽因一家堪称满门忠烈,父辈多人以身殉国,她的三弟林恒也为国捐躯。

作为林家的一份子,林徽因同样傲骨铮铮。

战火纷飞时,不少外国友人提出帮助,想让她到国外去避难。

林徽因都一一拒绝了,她曾说:“假如我们必须死在刺刀或炸 弹下,我们要死在祖国的土地上!”

带着这种信仰,她跟丈夫梁思成一起,过上了颠沛流离的逃亡生活。

那段时间,林徽因的肺病加重,没能及时得到医疗,身体越发虚弱。

即便如此,她仍强撑着,协助梁思成一起完成鸿篇巨著《中国建筑史》。

国际友人费正清,曾这样评价梁林夫妇:

“二次大战中,我们又在中国的西部重逢,他们都已成了半残的病人,却仍在不顾一切地在极端艰苦的条件下致力于学术。在我们的心中,他们是不畏困难,现身科学的崇高典范。”

林徽因还将自己的坚强无畏和爱国情怀,延续给了下一代。

她在给女儿梁再冰的信中写道:

“我们希望不打仗事情就可以完,但是如果日本人要来占北平,我们都愿意打仗……我觉得现在我们做中国人应该要顶勇敢,什么都不怕,什么都顶有决心才好。”

当儿子梁从诫问她:“如果日本人真的打进来,我们怎么办?”

林徽因想都没想,脱口而出:“中国念书人总是有一条后路,我们家门口不就是扬子江吗?”

可见,当时林徽因已经做好了随时赴死的准备。真正的文人风骨!

抗战胜利后,国外友人再次发出邀请,让林徽因去国外。

但是,想到国家百废待兴,正是需要人才的时候,她毅然留在了国内。

她与丈夫梁思成一起,走访了中国15个省,190多个县,考察测绘了2738处古建筑物。

他们此举,保护下了许多中国古建筑,其中包含了赵州大石桥、武义延福寺、山西应县木塔、五台山佛光寺等等。

今天我们还能看到这些古迹,梁林夫妇功不可没。

后来,林徽因还拖着病体,为景泰蓝传统工艺设计图案、设计中华人民共和国国徽、设计人民英雄纪念碑……

可惜,她没能等到人民英雄纪念碑竖起的那一刻。

1955年,年仅51岁的林徽因,在医院病逝了。

毫不夸张地说,林徽因将自己的一生都奉献给了建筑事业,奉献给了国家。

反观张幼仪,发了国难财之后,她先去了香港,后移民美国安享晚年,没有为国家贡献一点力量。

可见,从国家大义层面上看,张幼仪确实没法和林徽因比。

张幼仪身上固然有很多闪光点:坚强励志、孝顺公婆、教子有方……

但是,她在乱世中发国难财,没有为国家出“力”,这点难免落人口舌。

只能说,她是一个精明的商人,精致的利己主义者。

相较之下,林徽因的家国情怀和傲然风骨,更显难能可贵。

台湾作家林清玄曾在自己的书中写过:

“女人化妆,各有不同。三流的化妆是脸上的化妆,二流的化妆是精神的化妆,一流的化妆是生命的化妆。”

显然,林徽因奉行一生的,是给自己的生命“化妆”,且非常成功。

林徽因的容貌固然很美,但她那家国情怀之美,才是真正让后人敬仰的地方。