死亡是哲学的永恒话题,在很多哲学启蒙书中都是重要的内容,像我最早读到的《写给孩子的哲学启蒙书》的第一本第一篇就是《生与死》。在面向更低龄孩子的《加斯东,问个不停的小孩》中,小学一年级的加斯东问出了:“死是怎么回事?”而在给我的孩子讲述系列丛书中,身为哲学家佩兰也是直接和十一岁的女儿讲到了死亡。那浪花朵朵引进这本获得了2021年荷兰银笔奖的小书,由荷兰哲学家斯汀娜·彦森所写的《哲学家与孩子谈失去》与其他作品相比有哪些不同呢?

1、引入更加温和

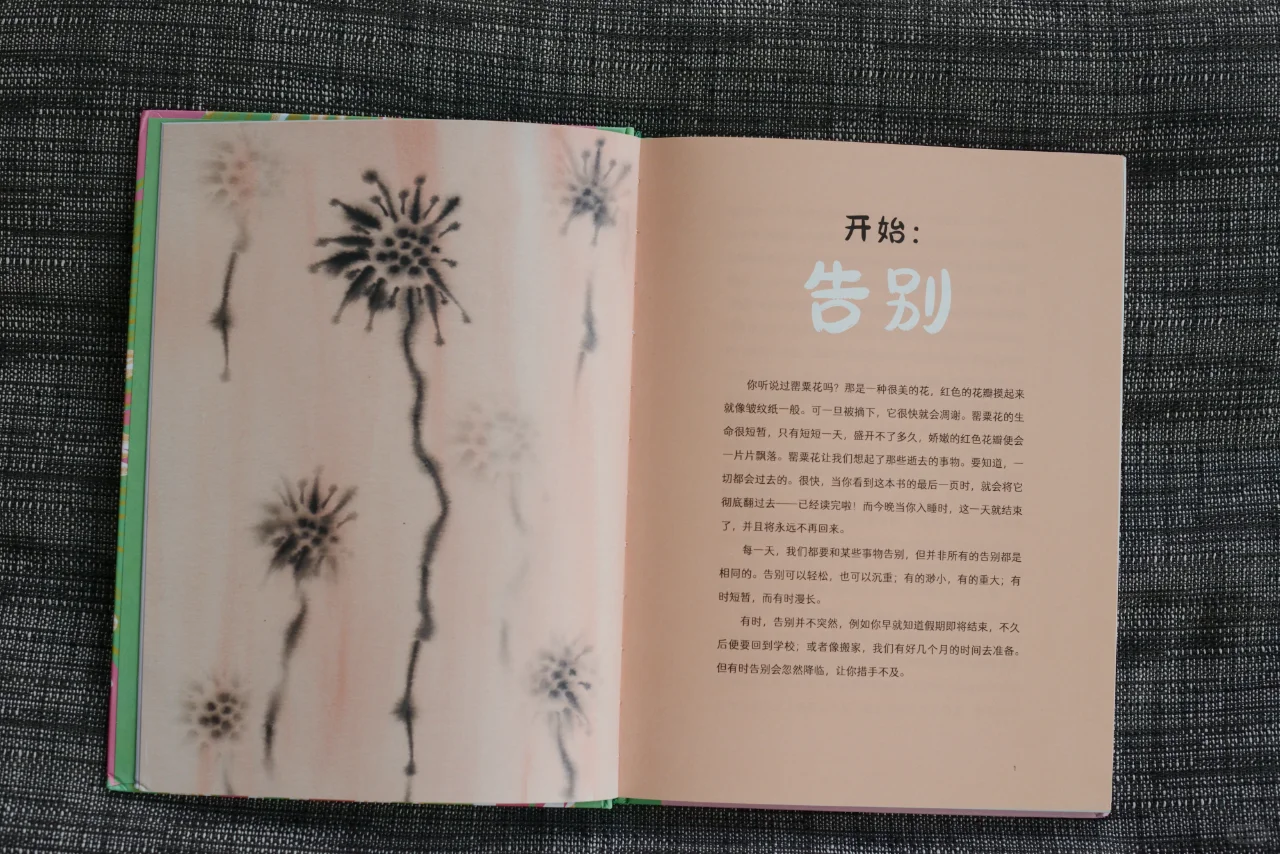

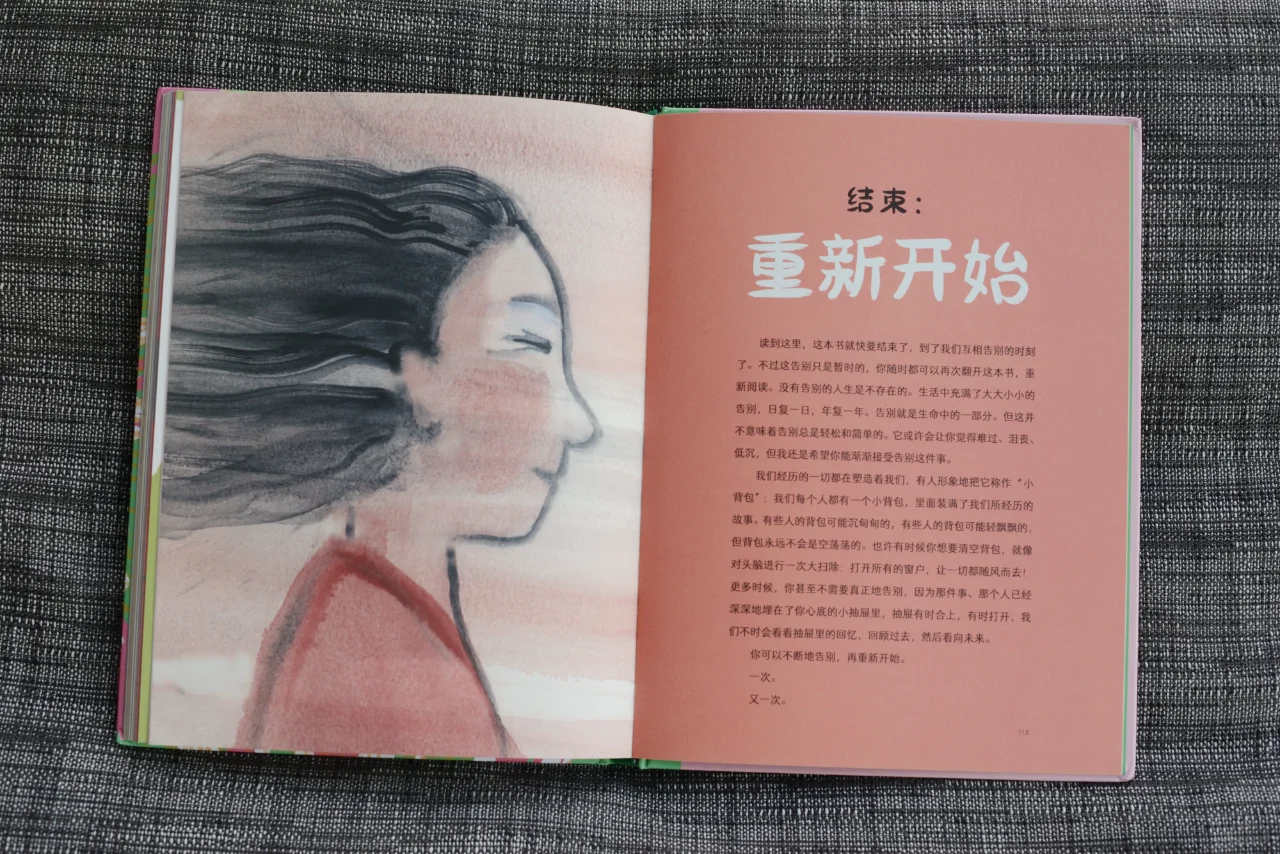

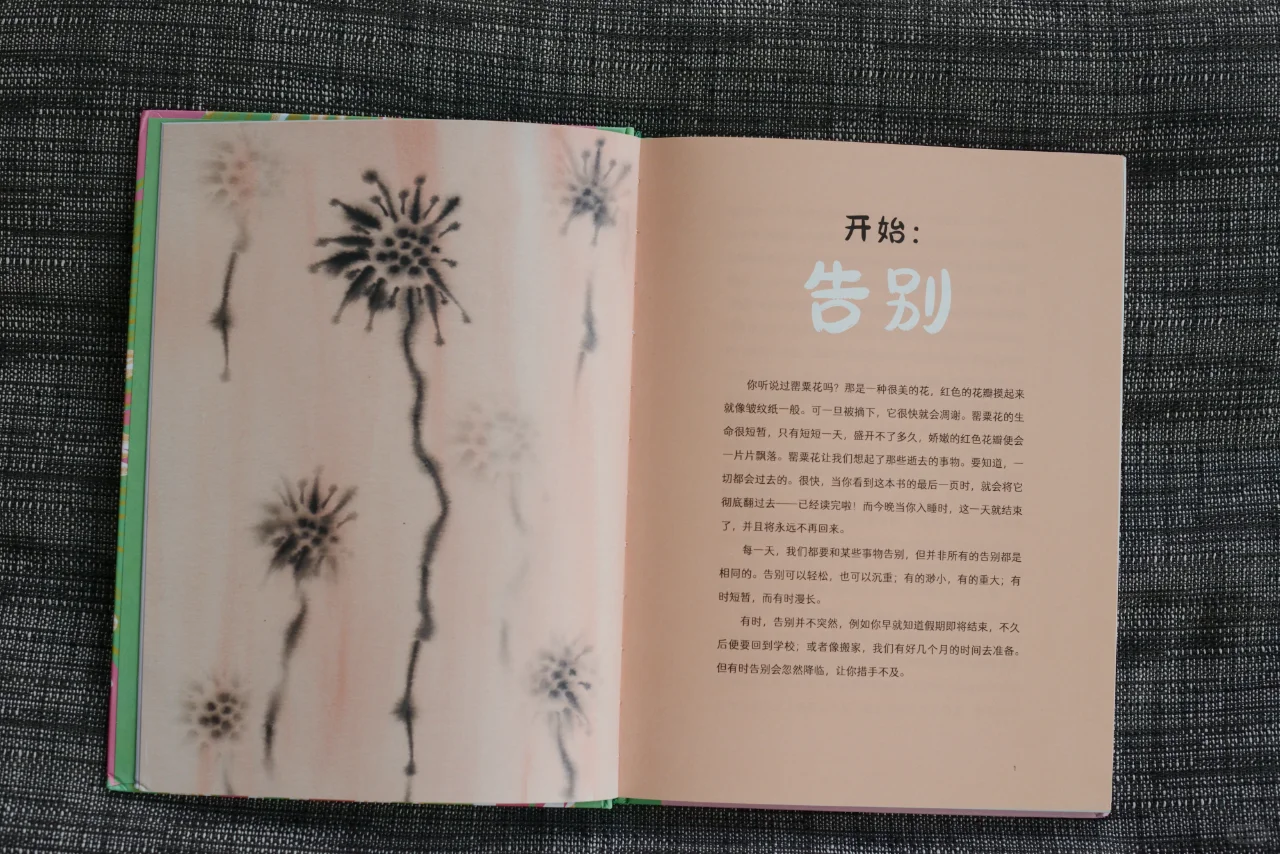

斯汀娜·彦森在谈到死亡的时候,并没想其他的法国同行那些直接面对死亡,而是从“失去”或“告别”开始。荷兰语版书名为可以翻译为“曾经的一切:你如何面对告别?”就像本书第一页,作者用美丽但容易凋零的罂粟花点出“彩云易散琉璃脆”,即使美好的事物也不是永恒的,我们在生活中一直都与告别和失去相伴,而“人生是一场最盛大的告别”,最大的告别就是死亡,凡是活着的人,总有一天会经历告别。

2、循序渐进

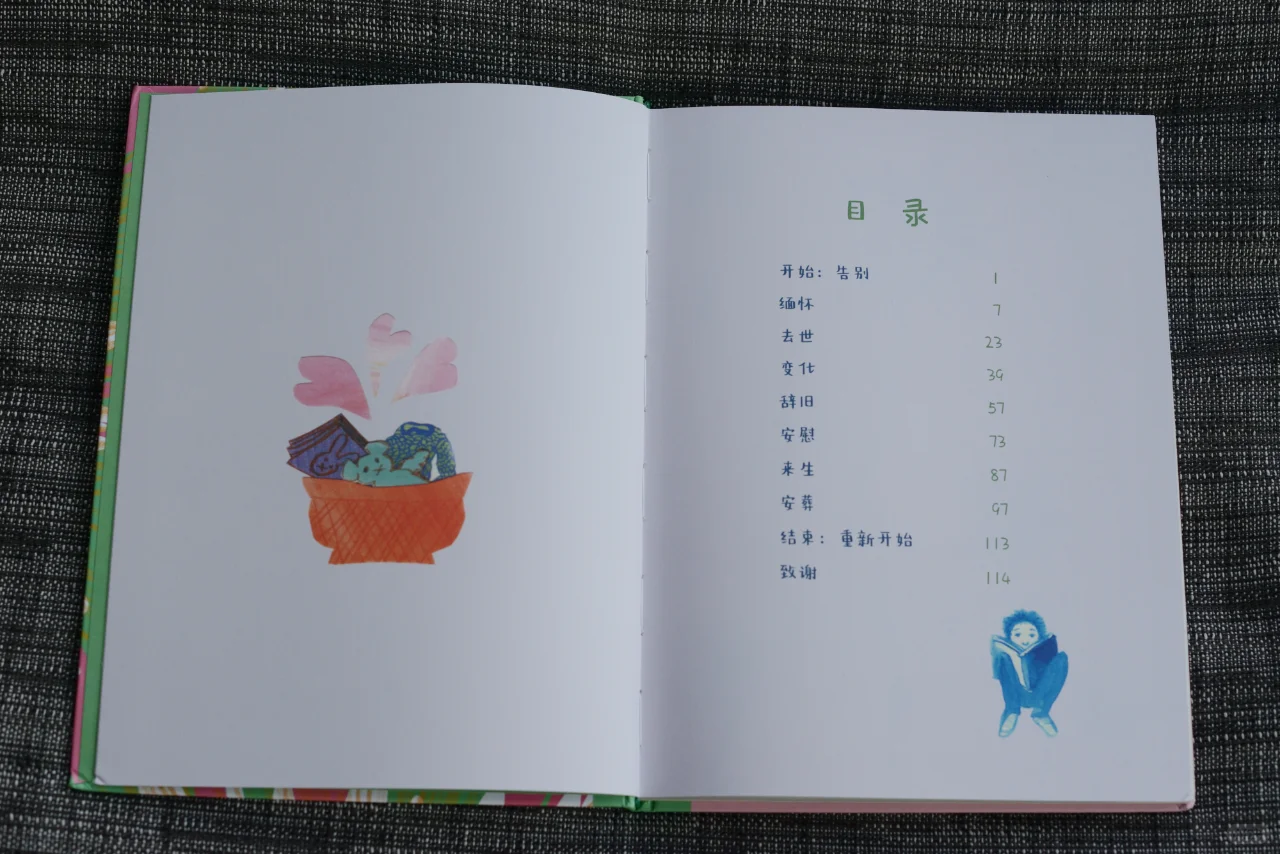

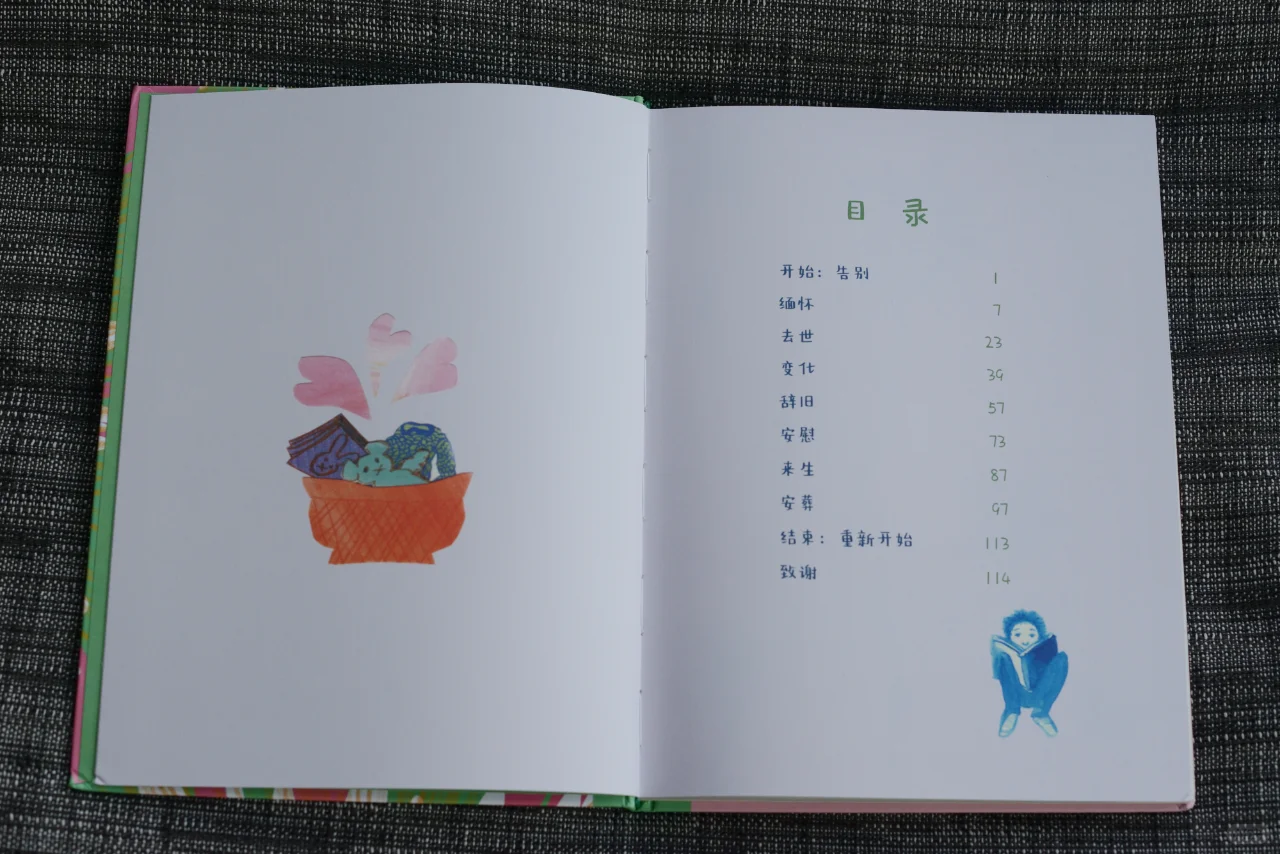

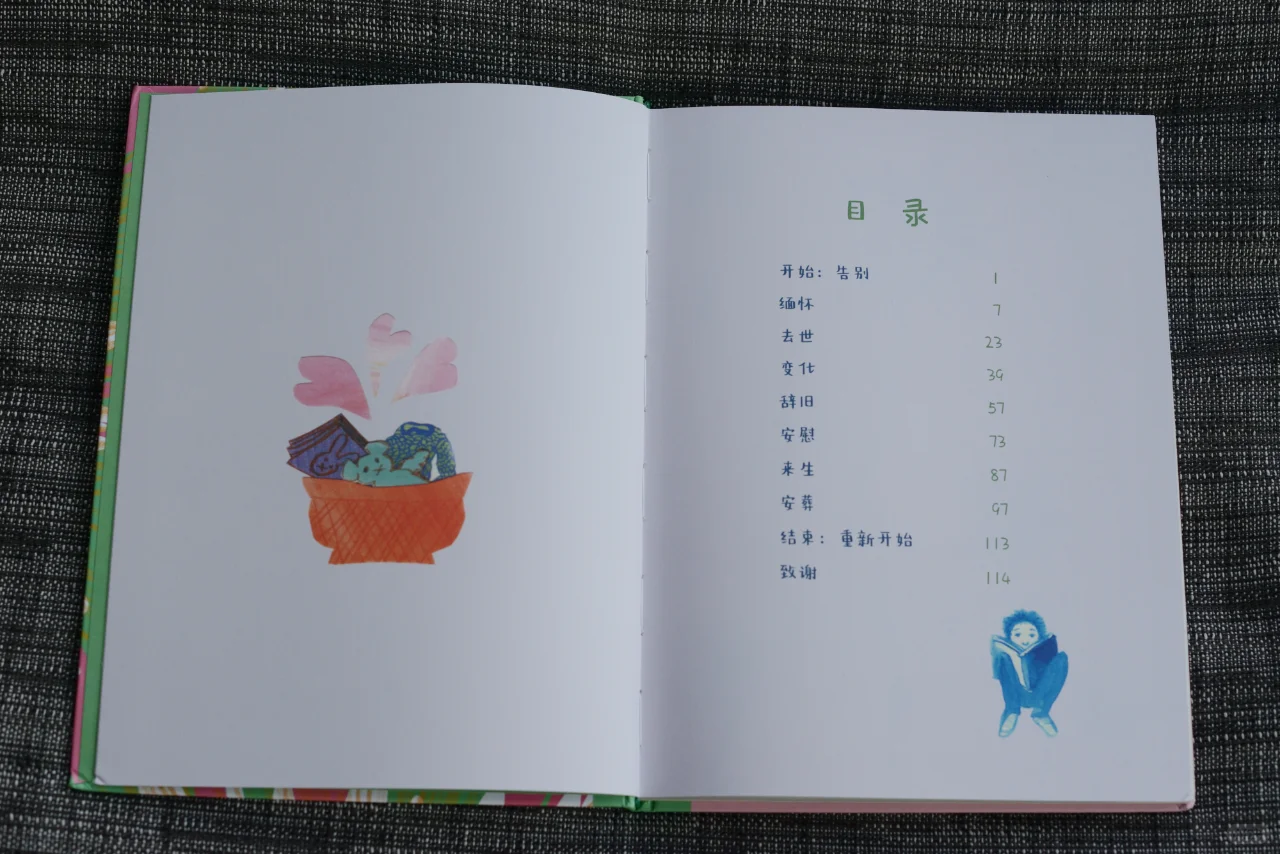

斯汀娜引入死亡话题的方式没有那么直接,而在后续写作中也是采用了循序渐进的方式。在引入死亡的话题之后,作者先是和孩子讨论了身边人去世带来的感受,而后才正式讨论死亡是什么,接着讨论了失去带来的变化,与旧物告别的问题等一系列问题。每一小节都是围绕着失去和告别的主题,但不局限于死亡这个话题,把类似的搬家、更换物品、父母离婚等话题也都纳入其中,既考虑了孩子的接受程度,也包含了孩子生活中可能遇到的各种失去和告别的问题。

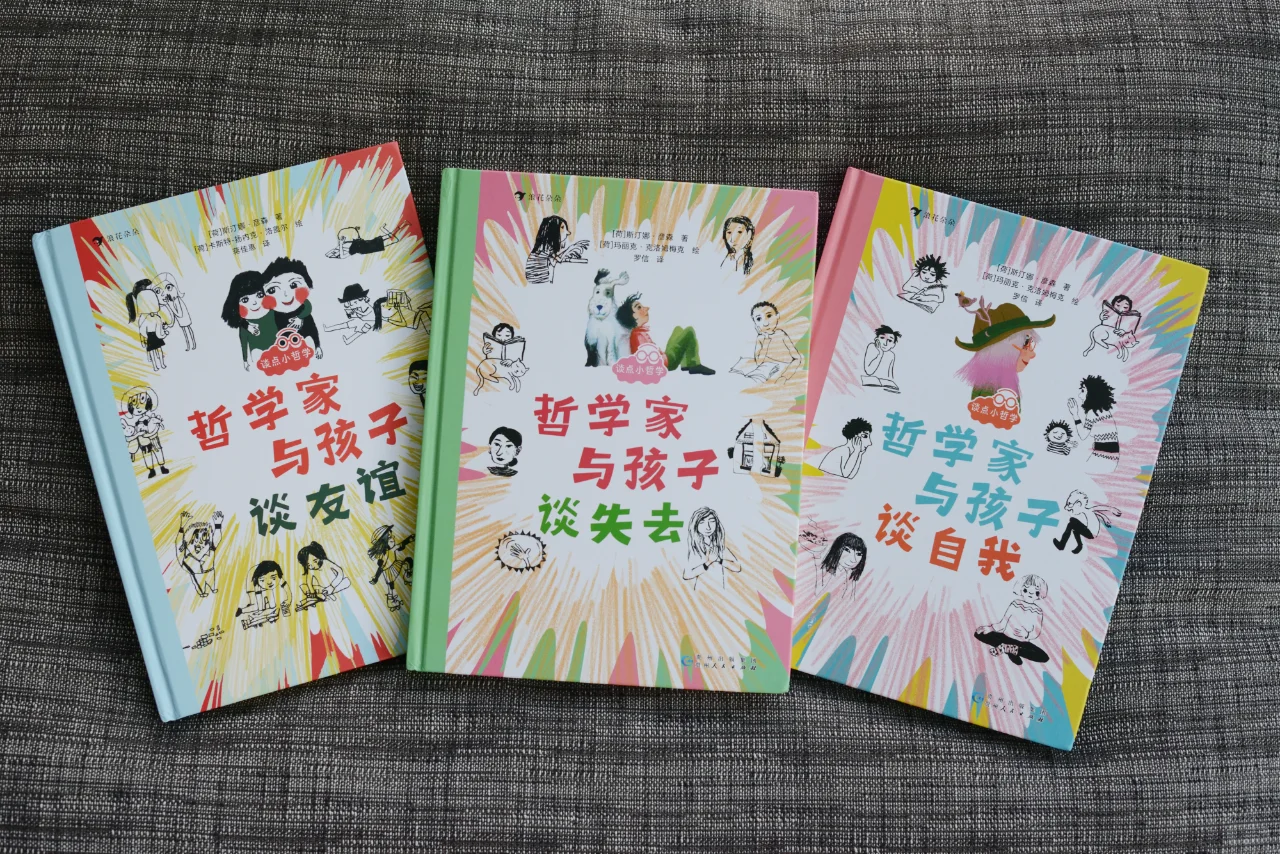

3、交互性很强

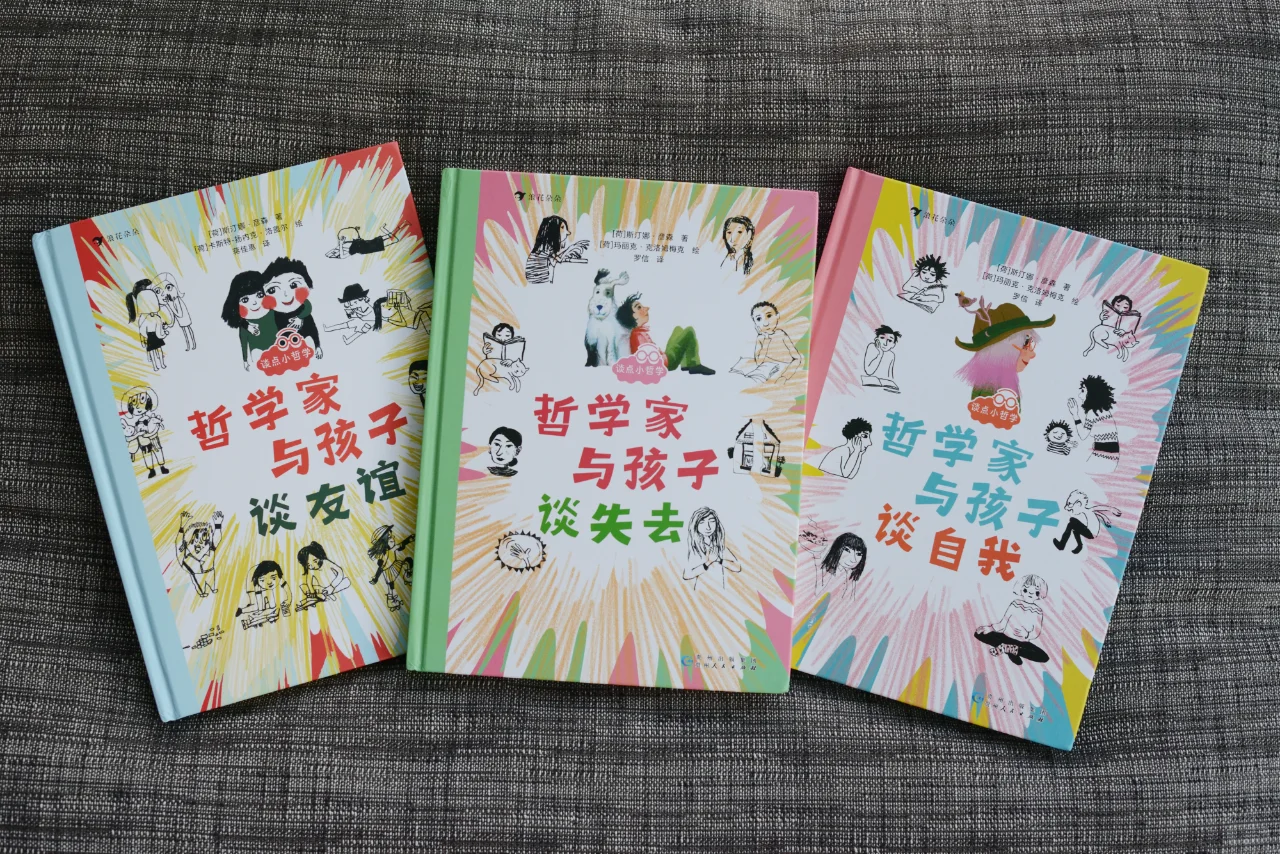

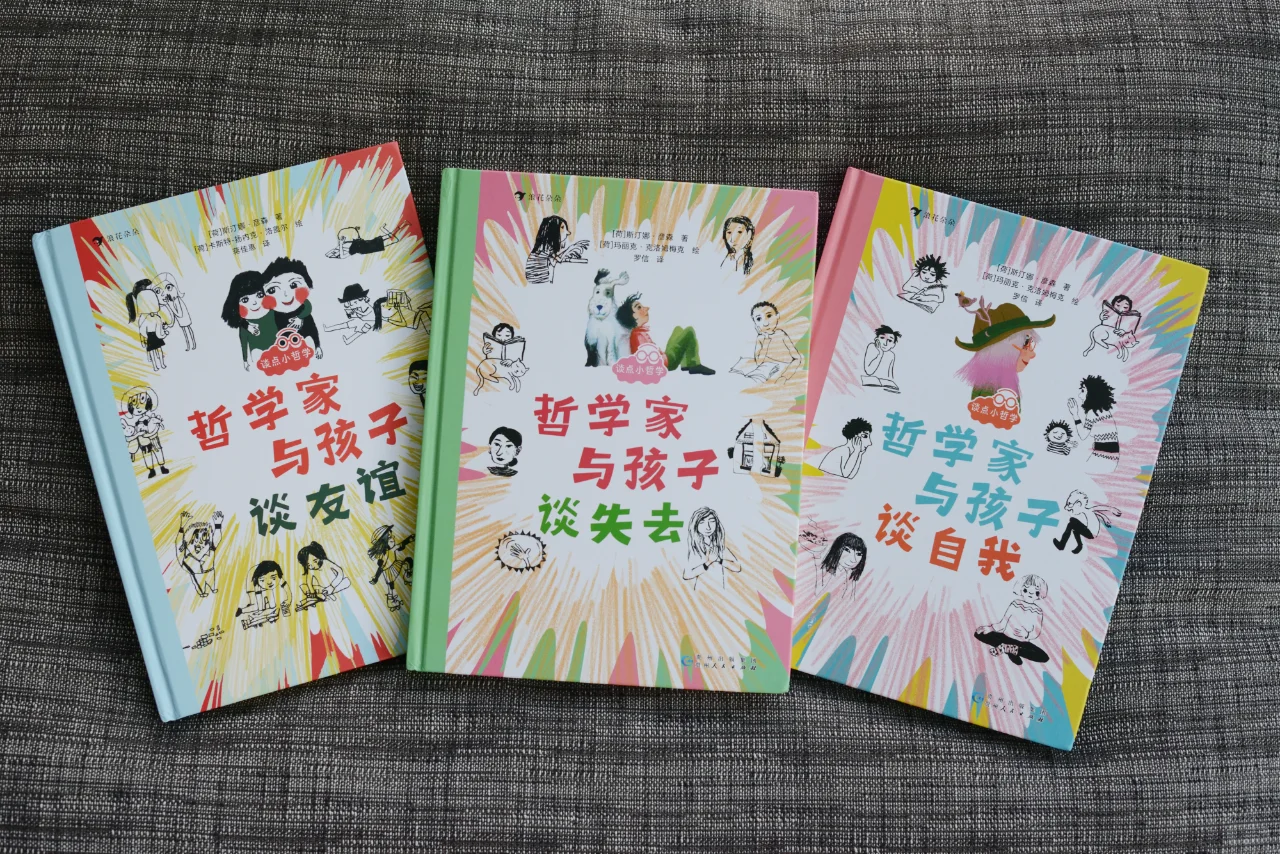

这套引进的《谈点小哲学》丛书目前出版了三本,除了这本以外还有《哲学家与孩子谈友谊》、《哲学家与孩子谈幸福》,中文版的译名没有直译,但在译名中点出来了很重要的一点“谈”,这套书的交互性很强,作者并没有一直讲述,而是采用与小朋友读者交流讨论的方式。这也是这套书与之前我读过的哲学启蒙书相比之下最大的特点。

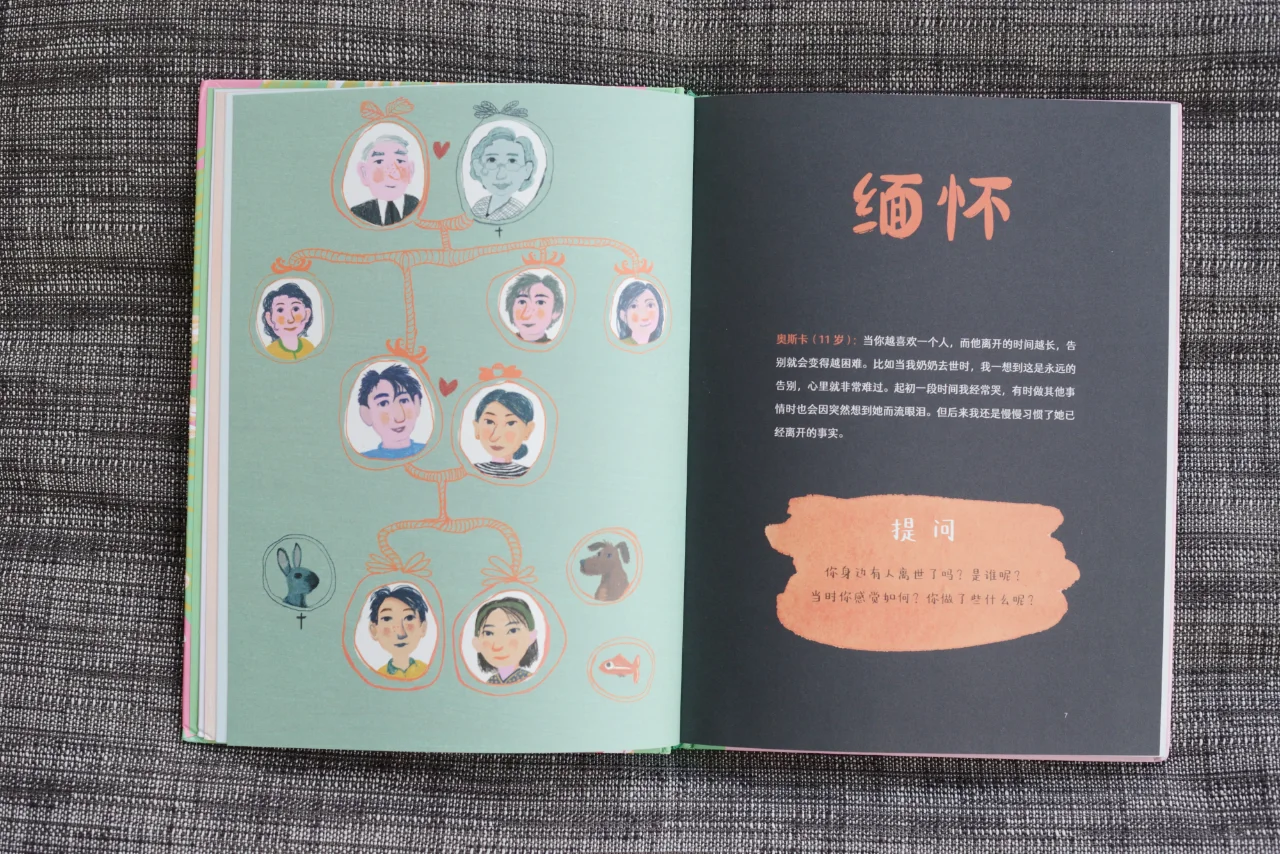

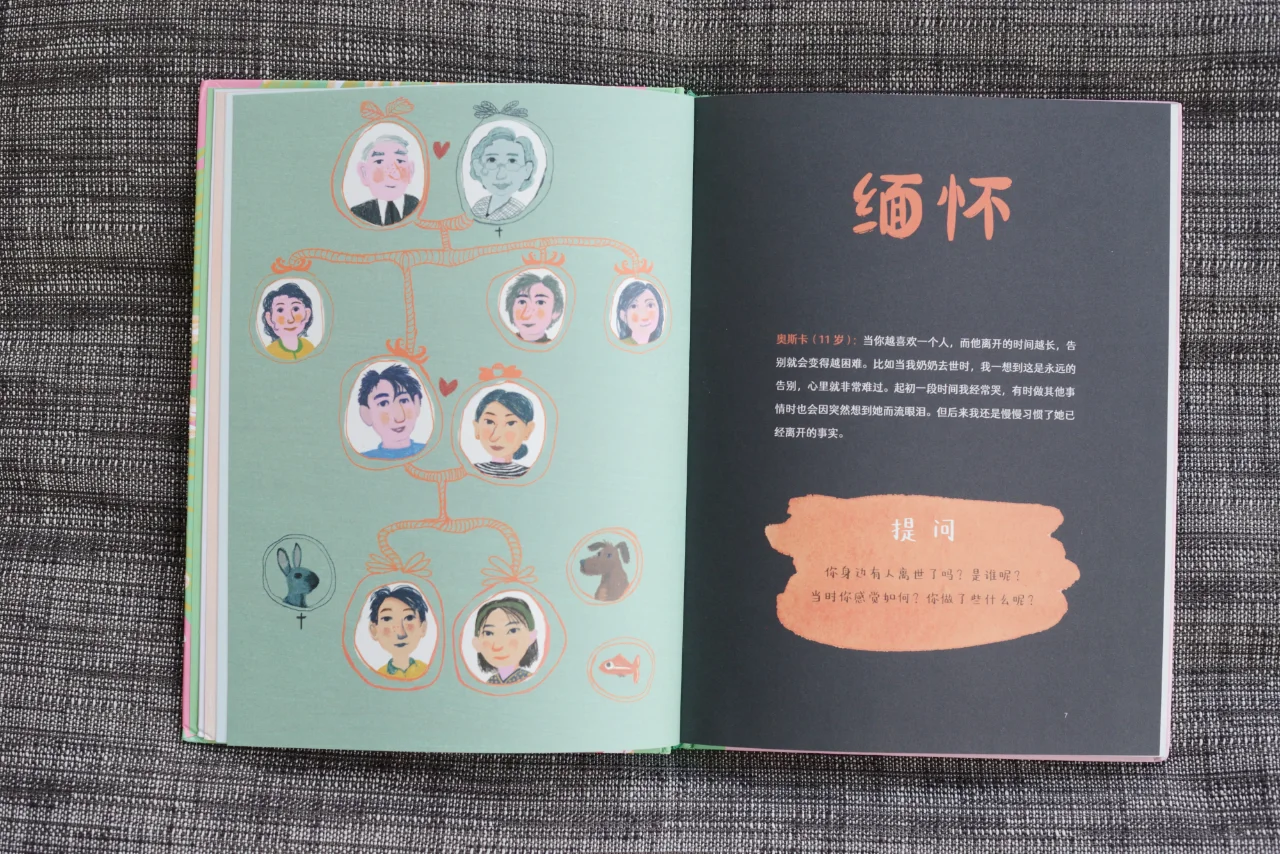

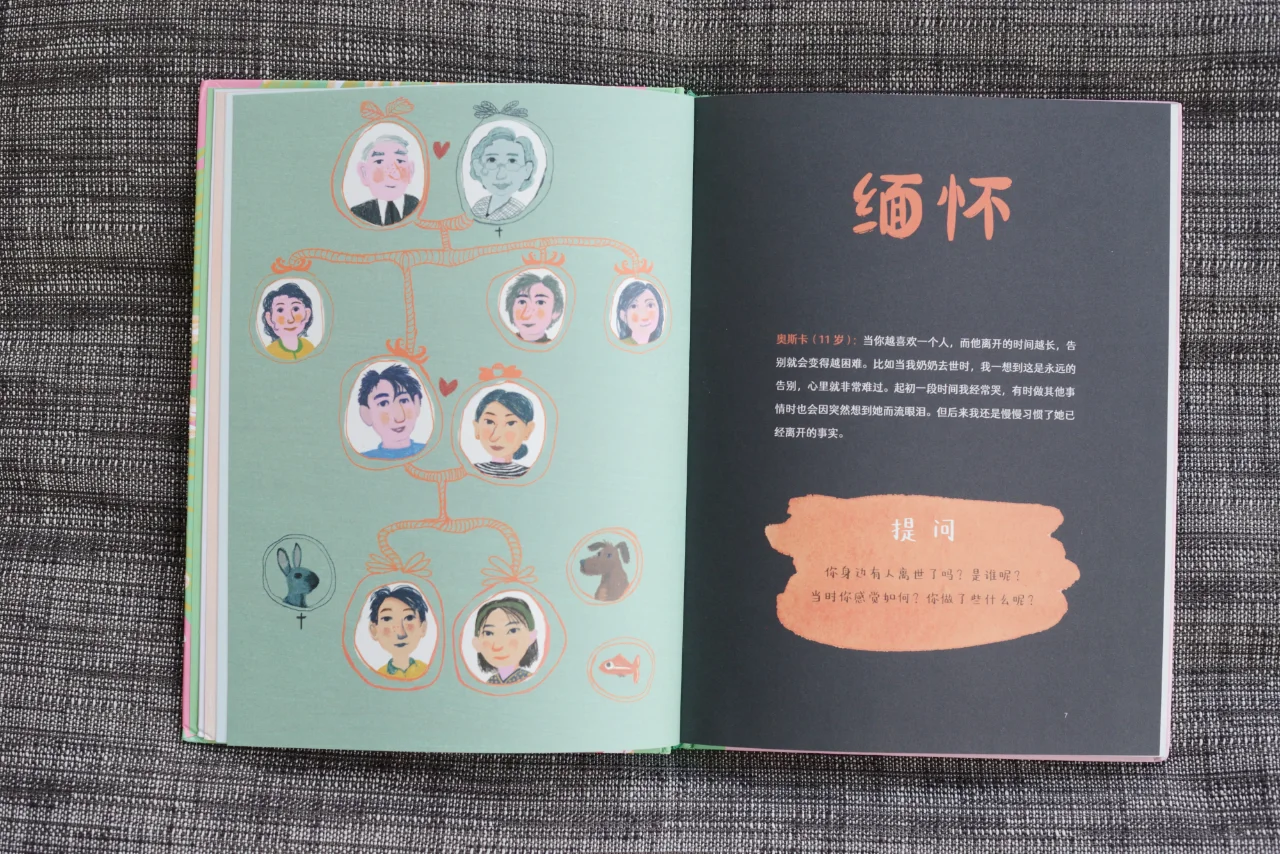

以本书第二节《缅怀》为例,作者先以提问开头然后选出了多个不同年龄(4-11岁)孩子的回答,并对应分析了哀伤的五个阶段,还以“你知道吗?”这种小专栏的方式和孩子分享了在荷兰及世界其他地方人们缅怀逝者的方式,并提出了自己关于处理类似问题的小建议。最后刊登了一封“小朋友的来信”,信后列出了几位小朋友的回答。这样的方式可以引导小朋友一直参与相关问题的思考,并且读到其他小朋友的思考与回答,在这种思考的交流与碰撞中学习新的知识,扩展眼界,锻炼思维。

玉米排骨汤

这是个难题

我是吃货

这一套确实不错

鈺雯歆雨

确实,年龄小,很难解释死亡