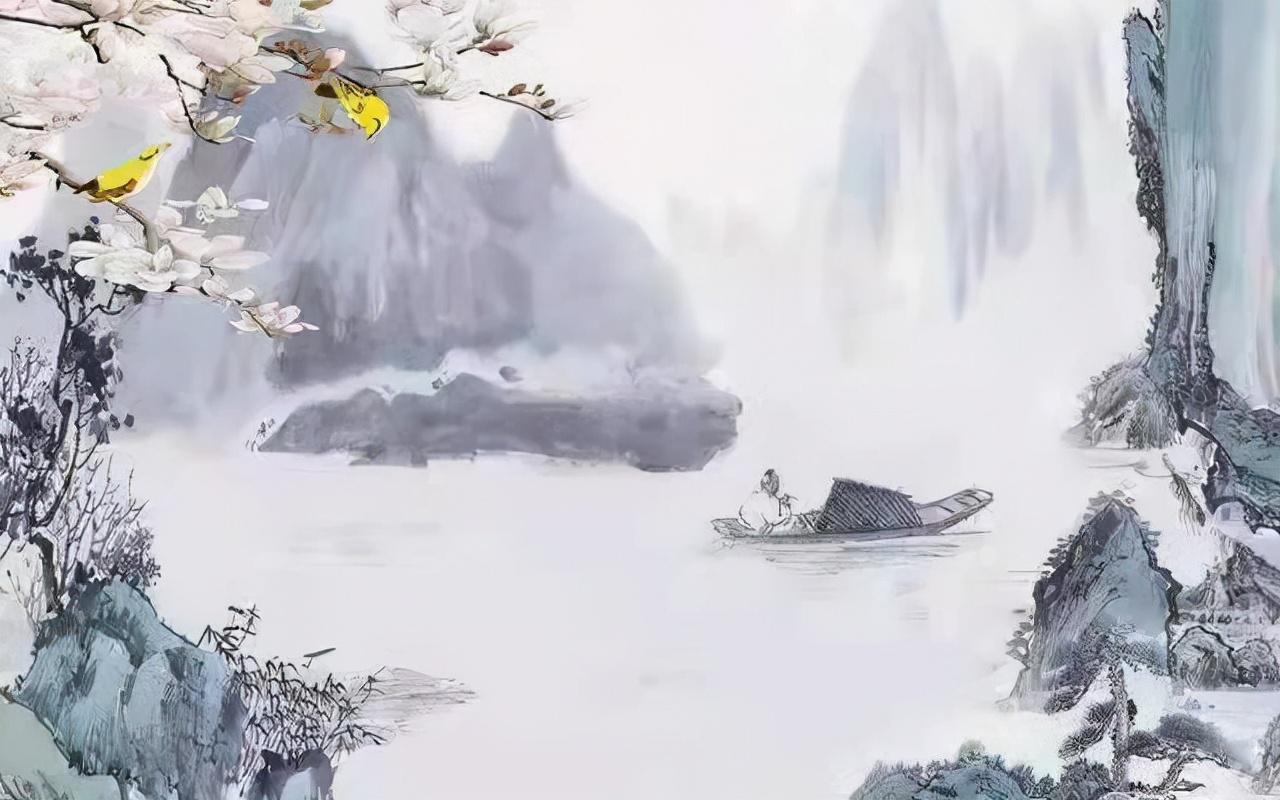

中国有两座西塞山,一座在浙江湖州,一座在湖北黄石,两座西塞山都以风光绝美著称于世,也因诗词名流千古,尤其是张志和在湖州西塞山写下的《渔歌子》更是蜚声海外,还被日本列入教科书。 张志和,字子同,初名龟龄,号玄真子,唐代著名的隐逸诗人,他和王绩、王希夷,陆羽,孙思邈、陆龟蒙等隐逸诗人齐名,生平事迹被编撰在《新唐书·隐逸传》里。 有一次,张志和他途经浙江湖州西塞山,被眼前的江南风光深深吸引,遂在此地定居了一段时间,并时常在西塞山前的江上垂钓。 西塞山,位于浙江湖州西郊10公里许的分南乡樊漾湖溪湾,西塞山山明水秀,风景殊绝。据明代《湖州府志》记载:“西塞山在湖州城西二十五里,有桃花坞,下有凡常湖,唐张志和游钓于此。” 看到西塞山前的湖水在春日里格外明艳动人,那是三月的桃花水,那是一派“春来江水绿如蓝”的景象;远处的西塞山在烟雨中若隐若现,几只白鹭在西塞山前翩跹起舞,以优美的身姿划过天际。 这正是鳜鱼肥美的季节,只见在细雨迷蒙的岸边停靠着一叶小舟,舟中有一位渔父头,他戴青色斗笠,身披绿色蓑衣,冒着斜风细雨,悠然自得地在细雨中垂钓。 张志和被这如诗如画的动人景象感染,他于是以富于画意的细腻笔法,寥寥几笔就勾画出了一幅清新的画面: 西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。 青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。 张志和的这首《渔歌子》,与其说是一幅桃花春水、烟雨迷蒙、如诗如画的场景,还不如说是一幅一身蓑衣、一蓑烟雨的渔父“雨中垂钓图”。 黄石市西塞山,又名道仕洑矶、矶头山,海拔176.5米长周18.5公里,历史上就以其吴头楚尾的地理位置和险峻的地形集古战场和风景名胜与一身。 从东汉末年到新中国成立前,发生在西塞山的战争达一百多次,文人雅士观赏西塞山晨曦暮色述志言情而吟诗填词近百篇,并在悬崖陡壁上留下不少摩崖石刻。 市园林部门从1985年5月起,在西塞山着手进行游览小道、长廊、上观亭、桃花亭、沿江铁链护栏和桃花古洞、古钓鱼台的维修建设,景点不断得到开发利用。 北宋元丰年间,著名诗人苏轼贬谪黄州,曾在黄州东南30里的沙湖购置田地,自力更生,他在蕲水县兰溪岸边的石壁上书写“洄澜”二字,然后顺流而下,直至长江边的散花洲,一路风光旖旎,令苏轼诗意顿生,他檃栝张志和《渔歌子》,写下《浣溪沙》一词,大赞西塞山风光,原词如下: 上片写黄州、黄石一带山光水色和田园风味。三幅画面组缀成色彩斑斓的乡村长卷。“西塞山”配上“白鹭飞”,“桃花水”配上“鳜鱼肥”,“散花洲”配上“片帆微”。 这就是从船行的角度自右至左依次排列为山—水—洲的画卷。静中有动,动中有静。青、蓝、绿配上白、白、白,即青山、蓝水、绿洲配上白鹭、白鱼、白帆,构成一种素雅恬淡的田园生活图,这是长江中游黄州、黄石一带特有的田园春光。 下片写效法张志和,追求寄情山水的超然自由的隐士生活。“自庇一身青箬笠,相随到处绿蓑衣”,勾画出了一个典型的渔翁形象。“斜风细雨不须归”,描绘着“一蓑烟雨任平生”乐而忘归的田园生活情调。 下片还是采用“青”(箬笠)、“绿”(蓑衣)与白(雨)的色调相配,烘托出了苏轼此时的淡泊明志、宁静致远。 全词虽属隐括词,但写出了新意。所表现的不是一般自然景物,而是黄州、黄石特有的自然风光。所表现的不是一般的隐士生活情调,而是属于苏轼此时此地特有的幽居生活乐趣。全词的辞句与韵律十分和谐,演唱起来,声情并茂,富有音乐感。