P1-6,越窑青瓷“会稽上虞”碑铭堆塑罐,西晋

P7,越窑青瓷堆塑罐,西晋

P10,浙江上虞小仙坛窑址出土青瓷标本

P11-12,浙江上虞上浦镇大善村禁山窑址

P13,东汉青瓷井,1978年浙江宁波奉化东汉熹平四年(175)墓出土,宁波市奉化区博物馆藏

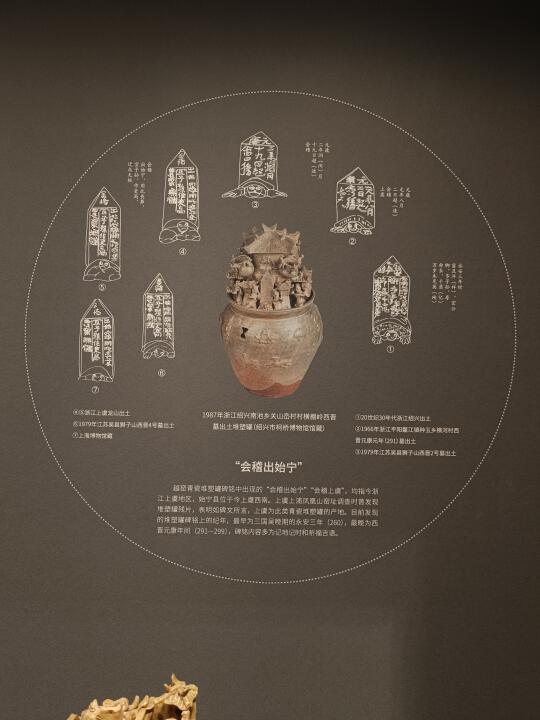

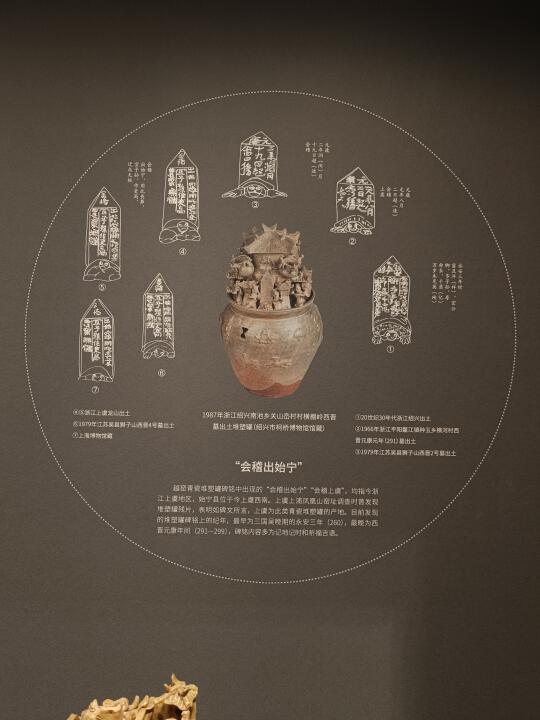

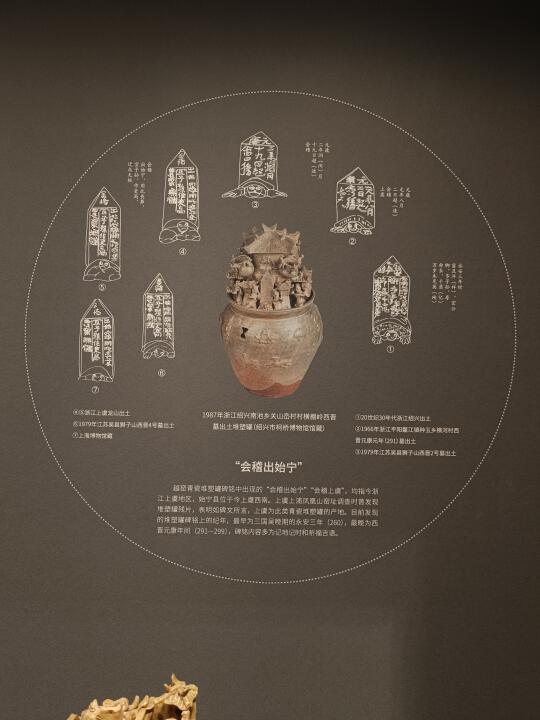

【P1-6,越窑青瓷“会稽上虞”碑铭堆塑罐】

西晋元康元年(291年)

1966年平阳县鳌江镇种玉乡横河村西晋墓出土

堆塑罐是专为随葬而烧造的明器,反映了三国西晋时期江南地区庄园经济的迅速发展。

由于魏晋时期禁碑令的影响,在堆塑罐上塑碑成为江南地区墓葬树碑的一种替代手段。

在碑文中写明“会稽出始宁”“会稽上虞”等产地信息,则表明浙江上虞地区生产的明器已经商品化,有产品宣传的作用。

越窑青瓷堆塑罐碑铭中出现的“会稽出始宁”“会稽上虞”,均指今浙江上虞地区,始宁县位于今上虞西南。

上虞上浦凤凰山窑址调查时曾发现堆塑罐残片,表明如碑文所言,上虞为此类青瓷堆塑罐的产地。

目前发现的堆塑罐碑铭上的纪年,最早为三国吴晚期的永安三年(260),最晚为西晋元康年间(291-299),碑铭内容多为记地记时和祈福吉语。

东汉中晚期青瓷器首先在浙江烧制成功,归功于南方盛产瓷石,以及长期烧制印纹硬陶和原始青瓷的工艺积累。烧制瓷器的龙窑经过不断地改进日臻完善,最终产生了成熟瓷器,并在三国西晋时期进入第一个高峰期。

成熟瓷器的产生,是在原料粉碎和成形工具的改革、胎釉配制方法的改进、窑炉结构的进步、烧成技术提高等条件下获得的。以上虞小仙坛窑址为代表的一组窑场在工艺技术上达到了生产出现代标准的成熟瓷器的水平(P10)。浙东地区优良的生产环境,为瓷器手工业发展提供了充足的燃料、水源和水运条件,也促使窑业生产保持先进技术的传承。

目前发现最早的纪年青瓷器为浙江宁波奉化东汉熹平四年(175)墓出土的青瓷井(P13)、熏炉等,胎质灰白致密,釉色青绿,装饰写实。典型的日常器型如双系罐、四系罐,风格典雅素净,造型简洁得当,线条自然流畅,体现东汉越窑青瓷以简为美的风格。

三国西晋时期越窑青瓷迅速进入第一个高峰期,胎釉质量和造型在越窑制瓷史上处于巅峰状态。除了供给本地区使用外,以江苏南京为中心的镇江、马鞍山、丹阳等地,为东吴、西晋时期的政治经济文化中心,厚葬之风盛行,成为高质量越窑青瓷的最大消费中心。器物造型生机蓬勃且具有创造力,如鸡首壶、兽形尊、羊形器、狮形器、熊形灯等器类。

(文字来源于网络)

浙江省博物馆