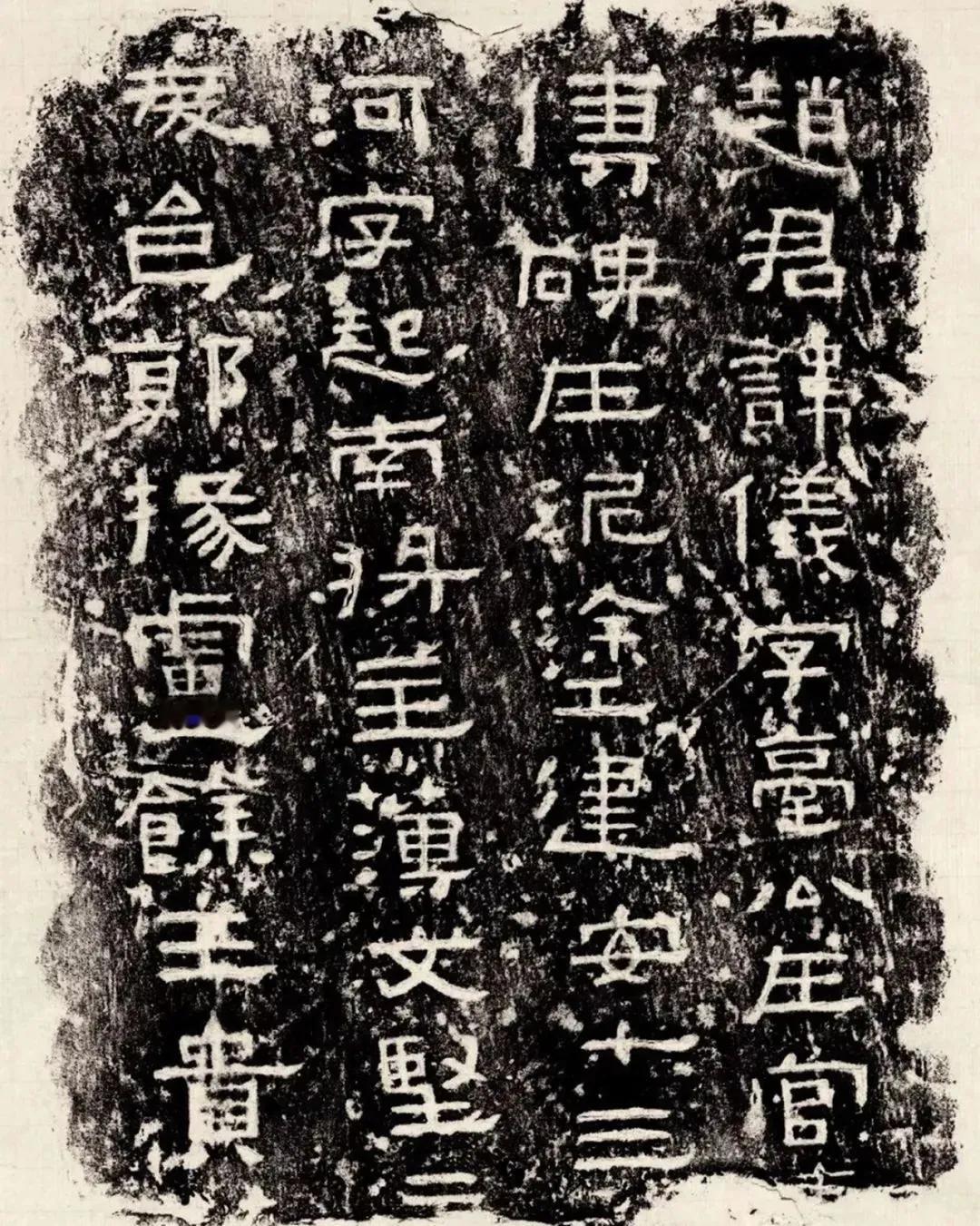

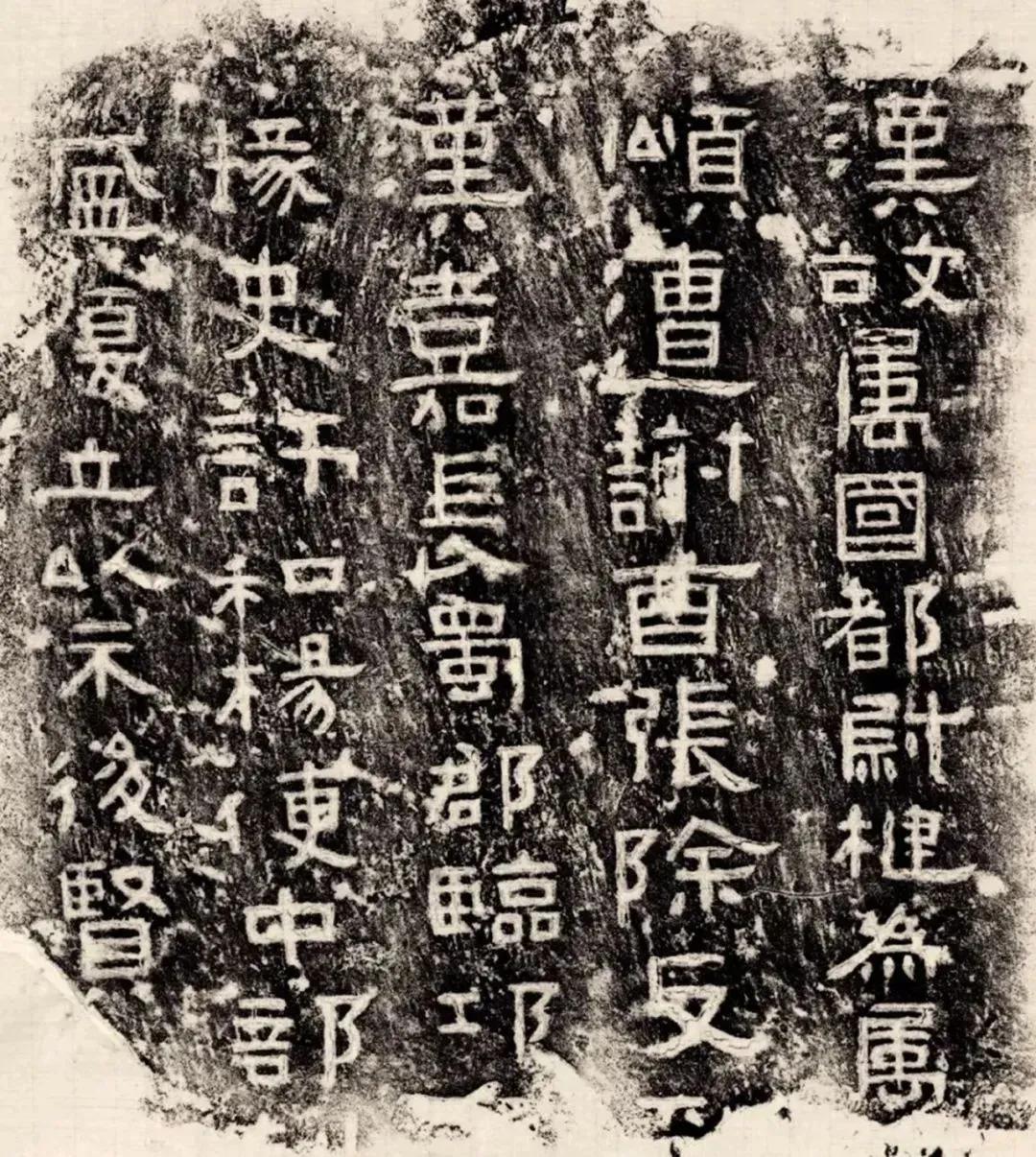

根据《樊敏碑》及相关史料记载,樊敏确实担任过宕渠令,其任期可大致推断为东汉延熹年间(约158-167年),具体分析如下: 一、直接证据:樊敏碑的明确记载 1. 官职序列的关键节点 《樊敏碑》碑文明确记载: “曾任永昌长史、宕渠令。守母丧后,常为治中、诸部从事。” 这一记载表明,樊敏在永昌长史(今云南保山地区)任满后,调任宕渠令(今四川渠县),之后因母丧离职,服丧期满后重返仕途,担任治中等职。 - 补充说明:东汉官员的迁转通常遵循“属吏—县令—郡守”的路径,樊敏从永昌长史(郡级佐官)调任宕渠令(县级长官),符合这一晋升逻辑。 2. 时间线的关联性 - 永昌长史的任期: 芦山县人民政府在《樊敏碑简介》中指出,樊敏于**延熹年间(158-167年)**担任永昌长史三年。 - 宕渠令的时间范围: 若樊敏在永昌长史任满后直接调任宕渠令,其任期应在延熹中期(约160-163年)。 - 母丧与后续仕途: 东汉官员服丧期通常为三年,樊敏服丧后担任治中、诸部从事,其重返仕途的时间约为延熹后期(164-167年),进一步佐证其宕渠令任期在延熹年间。 二、间接证据:历史事件与人物活动 1. 冯绲与宕渠城的修缮 - 冯绲的时间线: 冯绲(宕渠本地人)于**延熹五年(162年)**拜车骑将军,率军平定武陵蛮夷,并在出征前大规模修葺宕渠城(今渠县城坝遗址)。 - 樊敏的可能参与: 若樊敏在延熹中期(约160-163年)担任宕渠令,可能直接参与了冯绲主导的城防工程。例如,冯绲在宕渠“增修城池”时,樊敏作为县令需协调地方资源,这与碑文称其“奋威外梱,属城震栗”的记载相符。 2. 柳敏与宕渠令的时间衔接 - 柳敏的任期: 柳敏于**本初元年(146年)**担任宕渠令,任期约至建宁元年(168年)前后(因其墓碑立于建宁二年)。 - 樊敏的接任可能: 柳敏卸任后,樊敏可能在**延熹年间(158-167年)**接任,两人任期存在约12年的时间重叠。这一推断符合东汉地方官员平均任期(约3-5年)的规律。 三、争议与辨析 1. 任期的具体年份 - 现有资料的局限性: 樊敏碑未明确记载宕渠令的起止年份,只能通过生平时间线和相关事件推断。 - 学术观点: 部分学者认为,樊敏在永昌长史任满后,可能因政绩突出被调回益州,担任宕渠令。例如,《华阳国志》记载,东汉西南地区官员常因熟悉民族事务而调任边疆郡县,这与樊敏“与哀牢夷融合相处”的记载一致。 2. 与冯绲的关系 - 冯绲的影响: 冯绲作为宕渠本地豪强,其家族在东汉中后期长期掌控巴郡军政。樊敏作为外来官员,可能受冯绲支持或制约。例如,冯绲在延熹五年(162年)出征武陵时,樊敏作为宕渠令需提供兵源或物资,这可能影响其任期的稳定性。 - 争议点: 有学者质疑,冯绲与樊敏是否存在直接交集。但根据《樊敏碑》“州里佥然,号曰吏师”的记载,樊敏在地方声望较高,可能与冯绲家族形成合作关系。 四、结论:樊敏任宕渠令的时间范围 1. 核心依据 - 樊敏碑的官职序列:永昌长史→宕渠令→治中。 - 冯绲的活动时间:延熹五年(162年)修葺宕渠城。 - 柳敏的任期:本初元年(146年)至建宁元年(168年)。 2. 时间范围 - 永昌长史:延熹年间(约158-161年)。 - 宕渠令:延熹中期(约161-164年)。 - 母丧与后续仕途:延熹后期(约164-167年)。 3. 学术意义 - 补史价值: 樊敏任宕渠令的经历,揭示了东汉晚期益州地方官员的迁转模式,以及中央与地方豪强的互动关系。 - 民族治理: 樊敏在永昌和宕渠的任职,体现了东汉“以夏变夷”的边疆政策,其经验为后续官员(如冯绲)治理西南提供了参考。 五、延伸思考 1. 历史背景: 樊敏任宕渠令期间,正值东汉桓帝时期(146-167年),宦官专权、党锢之祸频发,地方豪强势力崛起。樊敏“举直错枉,谭思旧制”的记载,反映了其试图在动荡政局中维持地方稳定的努力。 2. 人物对比: - 与柳敏的差异: 柳敏以“清节俭约”著称,而樊敏更强调“案罪杀人,不顾倡厥”的铁腕治理,这可能与其边疆任职经历有关。 - 与冯绲的共性: 两人均重视地方建设(如冯绲修城、樊敏治道),体现了东汉官员“务实”的施政风格。 3. 书法与文化: 樊敏碑的书法风格(方峻朴率、楷化倾向)与柳敏碑的隶书特征,共同反映了东汉晚期书法艺术的演变,为研究汉代碑刻提供了实物标本。 六、参考文献与拓展阅读 1. 樊敏碑研究: - 《樊敏碑》高清释文与书法分析(法律古籍整理研究所)。 - 雅安市人民政府关于樊敏碑的