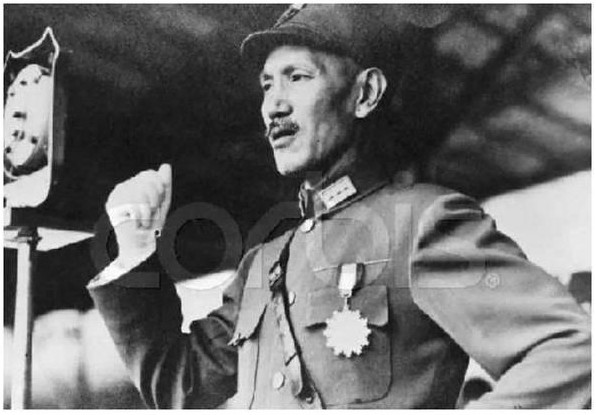

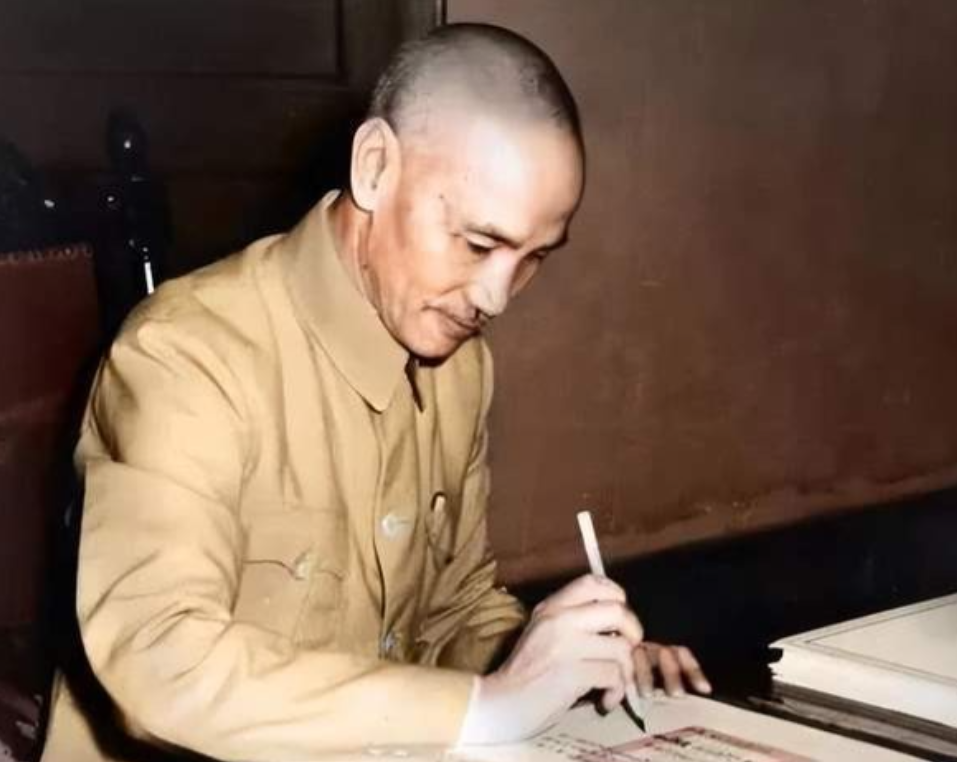

1949年12月,阎锡山等14人,乘坐的飞机,遇寒流无法上升,陈立夫劝阎锡山:“你的十几箱金条,超载了,飞机需减重。”谁知,阎锡山的做法,让陈立夫非常恼火。最终,他只能在不通电的荒郊终老。 1949年的冬天,整个中国的局势已经进入到了关键时刻。12月9日,四川的刘文辉和邓锡侯两位将领同时通电起义,表明了他们倒向共产党的立场。与此同时,云南的卢汉将军也已经释放了被捕的共产党员,随时准备宣布起义。 面对这样的局势,蒋介石决定逃往台湾。在这个紧要关头,蒋介石指派陈立夫留下来,但任务并非协助撤退,而是监视一个人——"山西王"阎锡山。 1949年12月9日的夜晚,阎锡山与陈立夫、朱家骅等14人共同乘坐一架飞机从成都起飞。这次飞行注定不会平静。当飞机飞到四川与湖北交界处时,突然遇到了寒流,飞机两翼结满了厚厚的冰层,被迫下坠了700英尺,无法继续前进,只能返回成都。 在这个过程中,陈立夫透过机窗看到下方灯火通明,误以为已经到了共产党控制的汉口。他立刻怀疑是飞行员或机上有人策反,拿出手枪准备随时应对突发情况——先杀阎锡山,再自杀。当得知飞机其实返回了成都,他才暂时放下心来。 然而,第二天早上的情况更加紧迫。解放军的炮火声已经隐约可闻,陈立夫担心再次起飞可能会遇到更大的危险,便向飞行员详细询问了情况。 飞行员迟疑片刻后,说出了真相:"阎院长带的东西太多,光金条就有几十箱,飞机超载,遇上寒流无法上升。唯一的解决办法就是减轻飞机的重量。" 这个答案让陈立夫十分震惊。他立即去找阎锡山商量,希望对方能少带一些东西,特别是那些沉重的金条。然而,阎锡山听后非常不高兴,坚持表示这些都是自己在山西带不出来的最后积蓄,关系到家人和部下将来的生计,绝不能丢弃。 陈立夫面对阎锡山的态度感到十分恼火,他直白地指出:"你现在是政府首脑,台湾那边急等着我们过去,为了大家的安全,必须舍小取大,卸下部分物资。"经过反复争论,阎锡山最终决定减少几名随行人员,但那几十箱金条仍然一根不少地带去了台湾。 事实上,阎锡山早在1948年就已经开始为可能的逃亡做准备。他将发妻、继母和二儿媳送到台湾,在台北设立了"阎公馆",还为分居的发妻另外找了住所。同时,他把四儿子送到了美国,并在美国购置了房产。到了1949年4月,他又安排部下从上海运送大量金银到台北,然后以做生意为名转移到日本,并在日本购置了房产。 阎锡山带着他珍贵的金条抵达台湾后,起初表现得十分积极。他频繁召开新闻发布会,反复宣传自己来台后的施政方针,并多次发表演讲。在这些公开场合,他批评国民党内部不讲诚信、不讲团结,总结在大陆失败的经验和教训,给人一种要在台湾有所作为的印象。 然而,1950年元旦刚过,蒋介石就找借口将阎锡山叫到办公室,以商量政府改组人选为名,实则通知他即将被替换。很快,蒋系人马谷正纲、顾祝同、俞鸿钧等人接替了阎锡山的班底。 到了1950年3月,蒋介石正式宣布复职,彻底踢开了李宗仁。阎锡山作为两人之间的平衡点,自然也就失去了存在的价值。不久后,他被蒋介石免职,由蒋介石的亲信陈诚取而代之。 失去权势的阎锡山考虑过去美国或日本定居,毕竟他早已在这些地方做好了准备。然而,当他试探性地向蒋介石表达这个想法时,蒋介石只是笑着说:"还是台湾好啊,何必去国外呢?" 既然无法出国,阎锡山只能在台湾寻找一处远离台北市中心的地方安身。最终,他选择了位于台北阳明山深处的"菁山"。这个地方在日军占领时期本打算建农场但未完成,环境极为恶劣——杂草丛生,道路崎岖,交通不便,需要步行30分钟才能到达最近的公路。更糟糕的是,这里没有通电,没有电灯、电话,甚至没有自来水,只能使用泉水。 1950年8月,阎锡山带着他的秘书、司机、厨师以及30名侍卫和一个连的宪兵,迁入了在菁山建造的简易木板房,取名"菁山草庐"。然而,台湾的台风很快让他领教了大自然的威力——木板房的屋顶被台风掀翻,大雨倾盆而入。 经过一番思索,阎锡山想起了家乡山西的窑洞。他决定用当地的安山岩按照窑洞形状建造石头屋,这就是后来的"菁山窑洞"。 1960年,77岁的阎锡山身患重病。在病榻上,他向发妻徐竹青和老部下贾景德口述了六点遗嘱,强调一切从简,不要奢华,不要放声而哭,出殡要及早。与此同时,他还为自己写了几首挽联,嘱咐家人在他死后贴在指定位置。 同年5月23日,阎锡山因急性肺炎并发冠状动脉硬化心脏病去世,享年77岁。