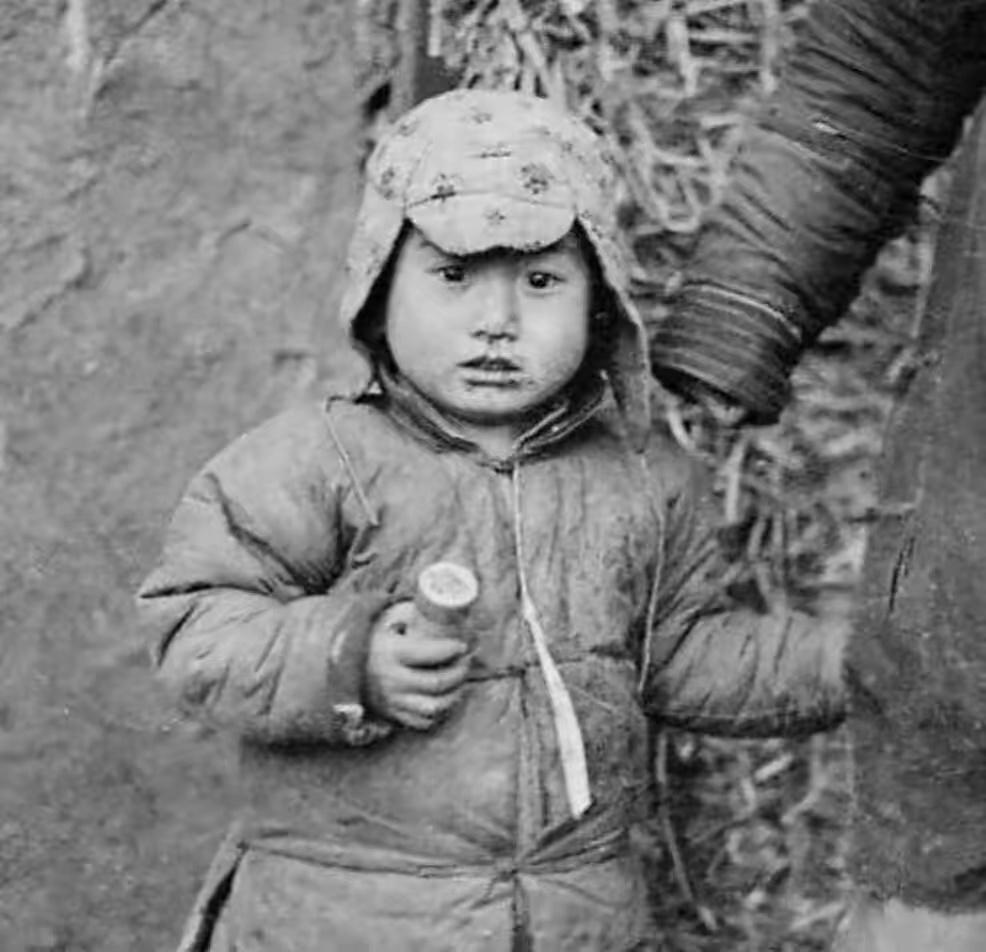

抗战时期,惨无人道的日寇在草丛中杀害中国无辜百姓的场景。 1931年9月18日,日军在东北发动九一八事变,揭开了长达十四年侵华战争的序幕。到1937年七七事变后,战火迅速蔓延全国。这场战争对中国造成的伤亡之惨重,在近代史上罕见——3500万中国军民伤亡,占当时中国总人口的8%左右。这不仅是一组冰冷的数字,而是一个个活生生的生命在战争中被无情摧毁。 日军在占领区实行"三光政策"——杀光、烧光、抢光,所到之处寸草不生。与英国发动的鸦片战争、八国联军侵华战争等不同,日本侵略中国的目的不仅是掠夺资源,更有着明确的民族灭绝倾向。其他列强多是为了将中国培养成持续提供财富的附属国,而日军则希望通过大规模屠杀来达到根本控制中国的目的。 日本军国主义通过系统性的教育和军事训练,将士兵改造成毫无怜悯之心的杀戮机器。在日军的教育中,中国人被刻意描绘为劣等民族,不配享有基本人权。这种去人性化的认知让普通日本青年在进入军队后能够毫无心理负担地残杀中国平民。 军国主义教育从小学就开始灌输,到军队中则通过严酷训练强化。初级兵员要经历连续的体罚和虐待,上级军官会通过残忍手段培养下级的服从性和残暴性。许多日军士兵回忆,他们在训练中被迫殴打活人或用刺刀刺杀战俘,以此来消除对杀人的心理障碍。这种系统性的心理改造,让日军在战场上将杀人视为家常便饭,甚至以此为荣。 日军在农村地区进行"清剿"时,经常选择在村外的草丛中集体处决平民。这种做法有着明显的战术考量:首先,草丛提供了一定的隐蔽性,减少了被抵抗力量发现的可能;其次,在草丛中屠杀后可以就地掩埋或抛弃尸体,大大节省了处理尸体的时间;最后,草丛屠杀后的恐怖气氛能更好地震慑周边村庄。 日军典型的村庄围剿有着明确的流程:首先是整村封锁,切断任何逃跑路线;然后开始逐户搜索,将村民集中至村中央;接着进行甄别,分离成年男性和其他村民;最后将被判定为"可疑分子"的村民押往村外草丛进行屠杀。 在这一过程中,日军对不同人群的对待也有所区别。成年男性通常被视为潜在抵抗力量,是首要屠杀对象;青壮年女性则可能先遭受性暴力后再被杀害;老人和儿童有时会被"优待",当做苦力使用一段时间后再处决。在1941年潘家峪惨案和1943年平阳村围剿中,这种分类屠杀的模式清晰可见。幸存者回忆中,草丛中的屠杀场景往往是最令人心惊的部分,被捆绑的村民被成排地推进灌木丛中,接着就是枪声和惨叫,血染的草叶在风中摇曳,成为日军暴行的无声见证。 1941年1月,河北丰润县潘家峪村遭遇了日军的惨绝人寰的围剿。日军先是包围了整个村庄,然后将村民分批押往村外的荒草丛中。在那里,超过1340名手无寸铁的村民被残忍杀害。幸存者回忆,当时村民被迫排成一排跪在草丛边缘,日军用机枪扫射,随后用刺刀确认是否有生还者。这一惨案成为了日军草丛屠杀的代表性事件。 1943年秋季,日军在河北阜平县平阳村及周边地区进行了长达87天的"扫荡",约4万日军参与其中。他们将村民驱赶至村外的荒地和草丛中,随后进行无差别射杀。在这次行动中,约700多名村民惨遭杀害,尸体被遗弃在草丛中,无人掩埋。 山东鲁西地区的草丛屠杀更为触目惊心。1943年,日军不仅进行大规模屠杀,还结合细菌战,造成42.7万余人死亡,形成了长达1500公里的无人区。在这片区域内,日军将村民驱赶到村外的草丛或河边芦苇中,实施集体屠杀。后来当地人形容当时情况是"早死有人埋、晚死无人抬",草丛中的尸体无人敢收殓,成为野狗的食物。 在战争的极端环境下,人性的复杂性被放大。大多数日军士兵在军国主义教育和严酷训练下,完全丧失了基本的人道主义观念,在草丛屠杀中表现出令人难以置信的残忍。一些日军在日记中记录了他们如何在一天内屠杀几十名甚至上百名中国平民,语气冷漠如同谈论日常工作。 然而,历史资料中也记载了少数拒绝参与屠杀的日军士兵。这些人往往因"不服从命令"或"怯懦"而受到严厉处罚,有的甚至被处决。战后审判中,一些参与过草丛屠杀的日军士兵声称他们是"被迫执行命令",但这种辩解无法掩盖他们的罪行。 对比分析日军单兵作战日记与战后审判材料中对同一草丛屠杀事件的叙述,可以发现明显的矛盾之处。在日记中,杀戮往往被描述为"荣耀"或"必要的行动";而在审判中,同样的行为则被淡化为"执行命令"或被完全否认。 大规模屠杀对当地环境造成了严重污染。在一些村庄,草丛屠杀地点的土壤因大量尸体腐烂而变色,数年后仍然寸草不生。更为严重的是,这种屠杀彻底摧毁了农村原有的社会结构。在一些严重受害的村庄,几乎所有成年男性都被杀害,剩下的主要是老人、妇女和儿童,导致村庄经济完全崩溃,饥荒随之而来。

用户10xxx70

中国国耻[并不简单]