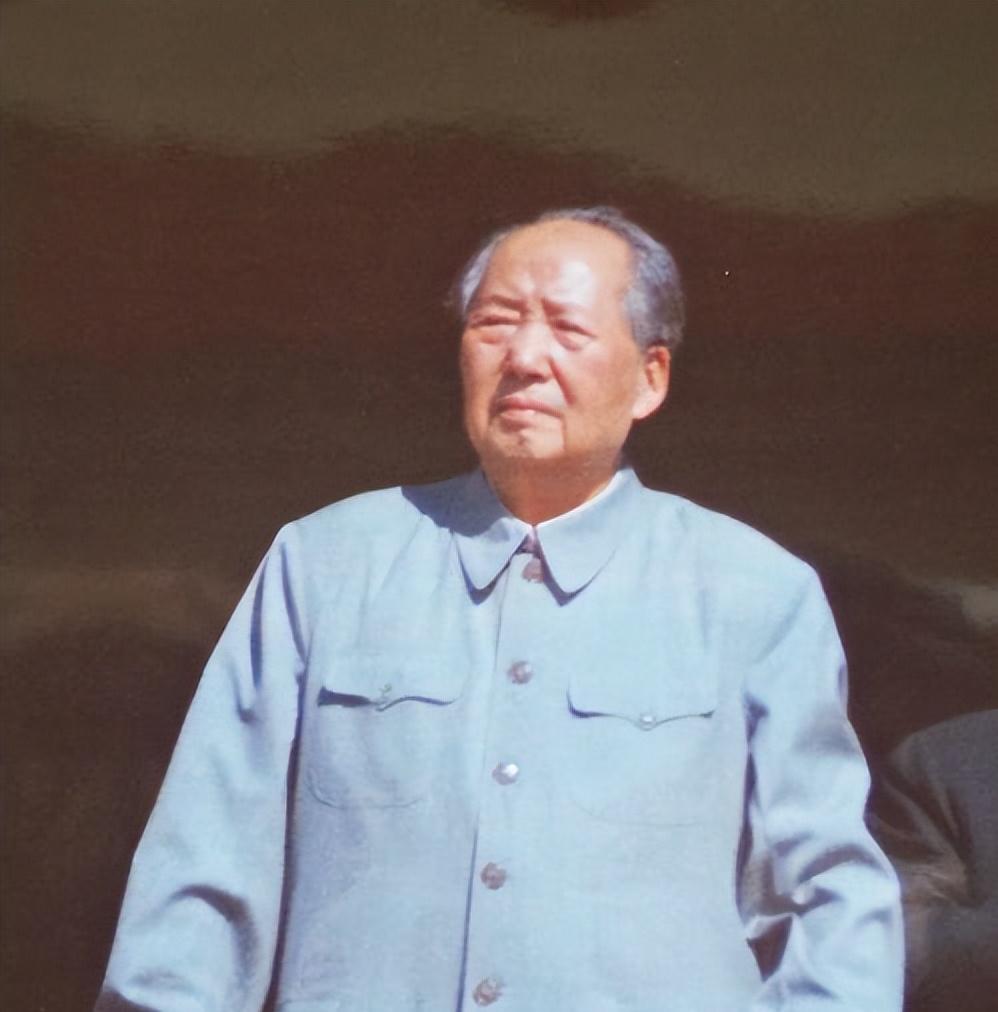

1975年,82岁高龄的毛主席突然问:功德林里,还有国民党战犯吗?在得知还有200多人后,毛主席沉默了一会,说:“他们老了,做不了恶了,都放了吧。再给他们一笔钱,让他们好好生活”。 1975年,毛泽东已经82岁,身体状况大不如前,但他的思维依然敏锐。那一年,新中国走过26个年头,社会稳定,国家建设逐步推进。功德林监狱位于北京,专门关押从解放战争中俘获的国民党高级将领和战犯。到1975年,这里还剩200多人,他们大多是1949年被捕的,经过20多年的改造,已经年老体衰。毛主席突然问起这些人,绝不是心血来潮,而是他对历史和现实的深刻关注。 这些战犯曾是国民党的高级军官,比如杜聿明、黄维等人,他们在战场上与共产党为敌,战败后被关押。功德林的名字听起来有点佛教意味,但其实是实打实的监狱,条件简陋,生活单调。经过多年的思想教育,他们中的很多人已经放下过去的立场,开始反思自己的经历。毛主席关注他们,既是对这段历史的回顾,也是对新中国政策的一次审视。 毛主席在1975年提出释放功德林战犯,不是孤立的事件。早在1959年,新中国成立十周年时,他就批准过一批特赦名单,包括溥仪和一些国民党将领。这次问起功德林,他得知还有200多人,年龄都在60岁以上,有的甚至70多岁。这些人被关了20多年,早已不是当年的威胁。毛主席的沉默,可能是在权衡:继续关押意义不大,放了或许更有价值。 他的决定有两个关键点:一是“他们老了,做不了恶了”,二是“给他们一笔钱,让他们好好生活”。第一点体现了他对人性的判断,这些老人体力衰退,思想也转变,没能力再搞破坏。第二点则透露出他对社会稳定的考虑,释放不是简单放手,而是要让他们有基本保障,避免成为不安定因素。这种思路,既务实又有人情味。 1975年底,功德林的战犯陆续被释放。这200多人中,有的是知名将领,有的是普通军官。释放时,政府按毛主席的指示,给每人发了一笔钱,数目不大,但够他们安顿下来。释放不是秘密进行,但也没大张旗鼓宣传,低调却有条不紊。 释放后,这些人的去向各不相同。杜聿明选择留在北京,后来成为政协委员,参与一些社会活动。黄维回了安徽老家,过起普通人的日子。还有人回到乡下,靠种地或教书谋生。这笔钱对他们来说,是重新开始的起点。社会对他们的态度也变了,过去是战犯,现在是普通老人,邻里间不再避之不及,反而多了些好奇和接纳。 这个决定对当时的社会影响不小。1975年,中国正处在经济恢复期,社会需要团结。释放战犯传递了一个信号:新中国愿意放下历史包袱,给曾经的敌人一个改过自新的机会。这不仅安抚了部分老国民党势力,也让普通人看到政府的胸怀。更重要的是,它为后来的改革开放埋下伏笔——宽容和务实成了政策基调之一。 毛主席的决定,看似简单,实则有深意。首先,它体现了宽容。战争结束后,共产党没有赶尽杀绝,而是选择改造和赦免,这和旧社会动不动就杀头的做法完全不同。毛主席晚年回顾历史,可能觉得这些老人的账该清了,继续关着不过是浪费资源。 其次,这决定反映了新中国对历史的处理态度。国民党战犯是解放战争的遗留问题,放了他们,等于在历史书上画个句号。毛主席或许想通过这件事告诉后人:打天下不容易,治天下更得有大格局,不能老揪着过去不放。 最后,这还有现实考量。1975年,国际环境复杂,中美关系刚缓和,国内也在为未来发展铺路。释放战犯,既能赢得一些国际舆论的好感,也能安定国内人心。毛主席虽然年老,但眼光还是长远,考虑的不仅是眼前,更是全局。 1976年9月9日,毛主席去世,享年83岁。他去世前一年做出的这个决定,成了他晚年的一大注脚。那些被释放的战犯,有的活到80年代,见证了改革开放的到来。他们中有人写回忆录,记录下自己的转变;有人默默无闻,过完余生。他们的故事,和毛主席的决定一起,成了历史的一部分。 回头看,这件事不只是200多人的命运转折,更是一个时代的缩影。新中国从战火中走来,经历了无数艰难抉择,毛主席的宽容决定,体现了一种自信:国家够强大,不怕放手。放到今天,这也给我们启示——处理历史问题,既要讲原则,也得有温度,不能一味算旧账。

孙华信

杜聿明不是1975年释放的吧。他在1959年就出狱了

用户10xxx97

[点赞][点赞]