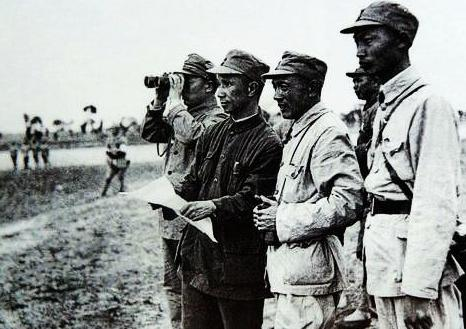

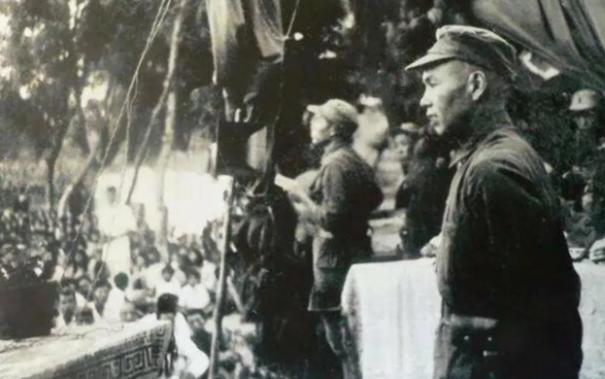

1984年2月粟裕大将病逝,军界重要人物纷纷来到殡仪馆,送他最后一程。在这张照片中,有四位高级干部站在大将遗体前,神情哀伤肃穆、久久不愿离去。 粟裕1907年出生在湖南会同的一个小山村,家里穷得叮当响,童年就在田间地头混日子。1927年南昌起义,他投身革命,加入队伍,从此跟枪炮打了一辈子交道。起义没成,他跟着队伍上了井冈山,那时候条件苦得要命,吃不饱还得打仗。他从普通兵干起,一步步当上连长、营长,靠的是真刀真枪拼出来的经验。井冈山反“围剿”那几年,他带着部队在山里跟敌人周旋,硬是熬出了名堂。 到了抗日战争,粟裕在新四军崭露头角。1938年韦岗伏击战,他带着部队干了一票漂亮仗,以少胜多,把日军打得晕头转向,消息传出去,老百姓都拍手叫好。解放战争是他最牛的时候,1947年孟良崮战役,他指挥华东野战军硬生生把国民党整编74师给灭了。这仗打得太经典,用“围点打援”的招数,直接把敌人的精锐部队收拾得服服帖帖,军史上都得大写特写。 新中国成立后,粟裕没闲着,当了副总参谋长,1955年还拿了大将军衔。他一心扑在军队建设上,推动部队装备更新,操心着怎么让军队更强。22年的军旅生涯,他从战场上的拼命三郎,变成了和平年代的建设者,始终没忘初心。 1984年2月5日,粟裕在北京去世,77岁。八宝山革命公墓的殡仪馆里,来送他的人挤满了。那天,杨尚昆、余秋里、杨得志、张爱萍这四位军界大佬站在他遗体前,神情沉重得很。杨尚昆当时是中央军委副主席,余秋里管着全军总政治部,杨得志是总参谋长,张爱萍当国防部长。这四个人都不是随便来的,他们跟粟裕的交情深,战友情、同志情掺在一起,粟裕走了,他们心里肯定不是滋味。 杨尚昆跟粟裕早年在部队共事过,解放战争时配合也不少。余秋里在军队政治工作上跟粟裕搭档,俩人没少为军队建设操心。杨得志和粟裕都是战场上下来的,孟良崮那仗,杨得志也知道有多硬核。张爱萍更不用说,国防建设上跟粟裕想法合拍,俩人没少一起琢磨怎么干大事。粟裕去世,他们来送行,既是职责,也是私交。 送别那天,仪式简单但庄重。杨尚昆代表军委讲了话,提到粟裕在革命战争里的功劳。余秋里接着说,讲了粟裕对军队建设的贡献。杨得志和张爱萍也说了几句,都是掏心窝子的话。结束后,粟裕被安葬在八宝山,墓碑上刻着他的名字和大将衔,墓前花圈摆了一堆,挺肃穆的。 粟裕走了,他的战友们没让他被人忘掉。杨尚昆后来在军委推动重新评价粟裕的功绩,开了几次会,翻了不少老资料,最后把粟裕的贡献写进了军史。余秋里忙着组织纪念活动,亲自盯着宣传材料,讲粟裕的事迹讲得头头是道,让部队官兵都知道这号人物。杨得志接着搞军队现代化,去军工厂查装备,操场上训兵,干的都是粟裕当年想干的事。张爱萍在国防部弄科技项目,还给粟裕故居剪了彩,挺上心的。 粟裕的遗物后来整理成了《粟裕回忆录》,书一出就挺火,他的战斗故事全在里面。故居也修好了,学生们常去参观,记了不少笔记。他的事迹还进了教材,老师在课堂上讲孟良崮战役,学生听得特认真。粟裕的军事智慧和革命精神,就这么传下去了,没白活一场。