“先圆房,为钱家留后,以后可以纳妾…”新婚之夜,17岁的钱玄同被大哥强塞进洞房。看着新娘,钱玄同恨恨地说:“我不爱你,但也不会纳妾!”

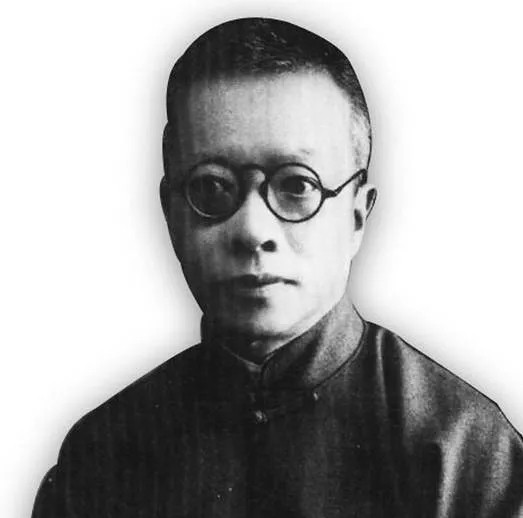

1910年,钱玄同在《新青年》上发表了《简写汉字笔划的提议》一文,这篇文章在当时引起了广泛的关注,也标志着他在中国文字改革领域的开端。三年后,钱玄同成为北京高等师范的一名教授,随后他将大部分时间和精力投入到文字改革工作中,逐渐成为这一领域的重要人物。 钱玄同,原名钱夏,字德潜,号疑古,浙江湖州人。湖州的钱氏家族源远流长,是江南的一个重要家族,起源可追溯至五代十国时期的吴越国太祖钱镠。随着时间推移,钱氏家族逐渐发展出多个支系,湖州的钱氏便是其中一个较为显著的分支。这个家族不仅富有,还培养出了许多杰出人物。 钱玄同的早年经历颇为特殊。他曾赴日本留学,并加入了同盟会。与鲁迅、黄侃一样,他也是章太炎的弟子,专注于研究文字与音韵学,所谓的“小学”。从小,钱玄同便受到了严格的家庭教育。年仅三岁时,他便开始在父亲书桌前站立,背诵《尔雅》,长时间的站立让他的双腿僵硬不堪。 五岁起,他被限制在家闭门读书,任何闲书和杂书都不得接触。到十岁时,他已不仅仅熟读“五经”,甚至连《史记》和《汉书》也能背诵得滚瓜烂熟,因而在乡里有了“神童”的美誉。然而,这种过于严苛的教育方式对钱玄同的身体和心理产生了较大的影响。 他直到十六岁才有机会接触外面的世界,父母的早逝使得他有了更多自由接触新知识的机会,但他的身体也因为长期的过度用功而提前衰老。到了中年,钱玄同因常年伏案读书,身心健康受损,行动开始不便,甚至需要依靠拐杖行走。

一九零五年的深秋,杭州城内一户富绅之家张灯结彩。这是钱家大少爷为自己的弟弟操办婚事的日子。十七岁的钱玄同被兄长推入洞房,面对盖着红盖头的新娘,他只说了一句话:"我既不爱你,但也绝不会纳妾。"这句话虽然简短,却道出了一个时代青年的困惑与抗争。 钱玄同出身显赫,是吴越武肃王钱镠的后裔。他的父亲钱振常曾在礼部任职,六十二岁时得了这个幺儿。在那个年代,这样的家世足以让许多人羡慕。然而命运弄人,钱玄同十二岁时便失去了父亲,没过几年,母亲也离世了。所幸他还有一个大他二十多岁的兄长钱恂。 钱恂是晚清的一名外交官,因公务常年在外。他带着年幼的弟弟周游列国,让钱玄同得以开阔眼界,接触到了许多新思想。正是这些游历经历,让年轻的钱玄同对传统文化产生了质疑。他主张改革汉字,提倡用拼音字母取代方块字,更坚定地支持婚姻自由。 与钱玄同的激进思想相反,他的大哥钱恂却是个守旧派。在钱玄同十七岁那年,钱恂便按照传统习俗,为弟弟相中了世交徐家的女儿徐婠贞。徐家是当地名门,家主徐元钊曾任地方官,还是一位颇有名气的画家。更重要的是,徐家拥有一座藏书楼,里面珍藏了大量典籍。 说起钱玄同和徐婠贞,他们其实并非全然陌生。少年时期,钱玄同常常到徐家藏书楼读书,一待就是好几天。徐婠贞也常在一旁整理书籍,两人虽然会说说笑笑,但在钱玄同看来,这份情谊远不及他对新思想的追求。

张中行曾提到,作为钱玄同的学生,他亲历过一次钱玄同的期末考试。按照学校的常规,期末考试结束后,教授会进行阅卷评分,但钱玄同的做法却与此不同。在一次考试中,钱玄同照常出题并监考,但他并未像其他教师那样认真批改考卷。 相反,他拿着自己的资料,坐在讲台上从头到尾没有抬头,直到考试结束才将考卷交到注册处。原来,这种不阅卷的做法成了钱玄同的独特风格。学校为了适应这种方式,也只好在每份考卷的封面上盖上“及格”的木戳,只要学生交上答卷,无论其成绩如何,都算合格。 钱玄同对青年人充满关怀,曾请黎锦熙为他题写一副对联:“打通后壁说话,竖起脊梁做人”,反映了他对于诚实、坚韧的精神的推崇。他曾说过:“三纲”是三条缠绕在我们头上的麻绳,代代相传,困住了无数人。这些传统束缚影响了几千年,随着“新文化”运动的兴起,他呼吁解放这三条麻绳,为下一代创造一个自由的环境。 然而,他也强调自己不能完全解开这三条麻绳,因为如果他在推动“新文化”的过程中表现出自私的动机,那么这种文化就会失去意义。因此,他为了维护新文化的信任和效力,甘愿牺牲自己,只为了拯救青年与孩子。 到了1927年,40岁的钱玄同再次为自己曾经说过的“四十就该死”的言论策划了一场“闹剧”。他计划在《语丝》周刊上发布一期关于他“成仁”的专号,邀请朋友们为他写祭文、挽联,以表达对这位“死者”的悼念。胡适写了一首白话诗调侃他,而鲁迅也不甘示弱,用犀利的言辞讽刺他,指责他并未按自己所言自尽,反而悠然过了四十岁。 这一举动让许多人感到困惑,很多学生和文学界的人纷纷发电报表示哀悼。由于时局的变化,这期《语丝》周刊没有如计划般发行,反而被南方的某报纸登载。虽然这场“成仁”的闹剧没有按预期的方式进行,但它仍然在某种程度上达到了钱玄同的目的,成功地吸引了公众的关注。