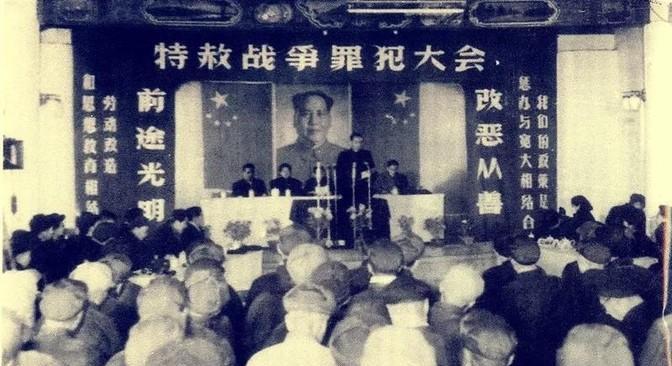

1975年,已经82岁高龄的毛主席突然问身边的人:功德林里,还有国民党战犯吗?“还有,主席”,工作人员回答说:“还有200多名顽固分子在那里接受改造”毛主席叹了一口气,说:“关这么久了,再顽固分子也剩一把骨头了。他们老了,做不了恶了,都放了吧。” 1975年,82岁的毛主席突然问了一句:“功德林里,还有国民党战犯吗?”得知还有200多人被关着,他叹了口气,说:“关这么久了,再顽固分子也剩一把骨头了,他们老了,做不了恶了,都放了吧。”这句简单的话,却像一颗石子投入湖面,荡起层层涟漪。 1893年毛泽东出生在湖南湘潭一个普通农民家庭。年轻时,他目睹国家内忧外患,立志改变民族命运。1921年,他参与创建中国共产党,从此投身革命事业。1930年代,他领导红军长征,历经艰险,最终在延安扎根。1949年,他站在天安门城楼上宣告新中国成立,开启了国家的新篇章。 新中国成立后,他推行土地改革,让农民翻身;推动工业化,为现代化打基础。他还关注战败的国民党战犯,设立功德林监狱,试图通过教育和劳动改造他们。他始终相信,人性是可以改变的,这信念贯穿了他一生的实践。 功德林监狱位于北京,1950年代建立,主要关押国民党高级将领和战犯。新中国成立之初,这些人被视为威胁,政府希望通过改造让他们重新融入社会。监狱里的生活并不轻松,劳动、教育、思想汇报是日常。经过20多年的改造,到1975年,留下来的200多人多已年老体弱,早已不是当年的“顽固分子”。 1975年,毛泽东身体状况已大不如前,但他的思维依然清晰。这一年,他突然问起功德林的战犯。当得知还有200多人时,他沉默片刻后说:“关这么久了,再顽固分子也剩一把骨头了,他们老了,做不了恶了,都放了吧。” 这个决定不是随口一说。毛泽东考虑的是,这些人年老体衰,已无威胁社会的可能。继续关押意义不大,放了反而能体现宽容。更重要的是,他希望通过这个举动,向社会传递和解的信号。这不仅是对个人的慈悲,也是对国家未来的深思。 释放令下达后,功德林的战犯们陆续走出监狱。他们中的很多人回到故乡,与家人团聚,过上普通生活。比如杜聿明,曾经的国民党高级将领,晚年投身文史研究,整理战史资料,为历史留下了记录。这些人的转变,证明改造政策并非一纸空谈,也印证了毛泽东对人性可塑性的判断。 消息传到台湾,蒋介石试图用金钱和职位拉拢这些老部下,但大多数人选择留下。他们中的一些人坦言,多年改造让他们重新思考过去,愿意留在大陆。这既是对国民党余威的否定,也是对新中国政策的认同。 这次释放影响远超200多人的命运。它标志着新中国改造政策的收官,也展现了共产党在胜利后的胸怀。毛泽东用行动表明,宽容和团结比仇恨更有力量。这段历史告诉我们,超越对立、追求和解,是治愈战争创伤的重要一步。多年后回看,人们依然能感受到那份人性光辉和对国家未来的关怀。 从国际视角看,这个决定也提升了新中国的形象。在冷战背景下,这种人道主义举动向世界展示了中国不同于以往的面貌。它证明,一个崛起的大国,不仅有力量,也有温度。