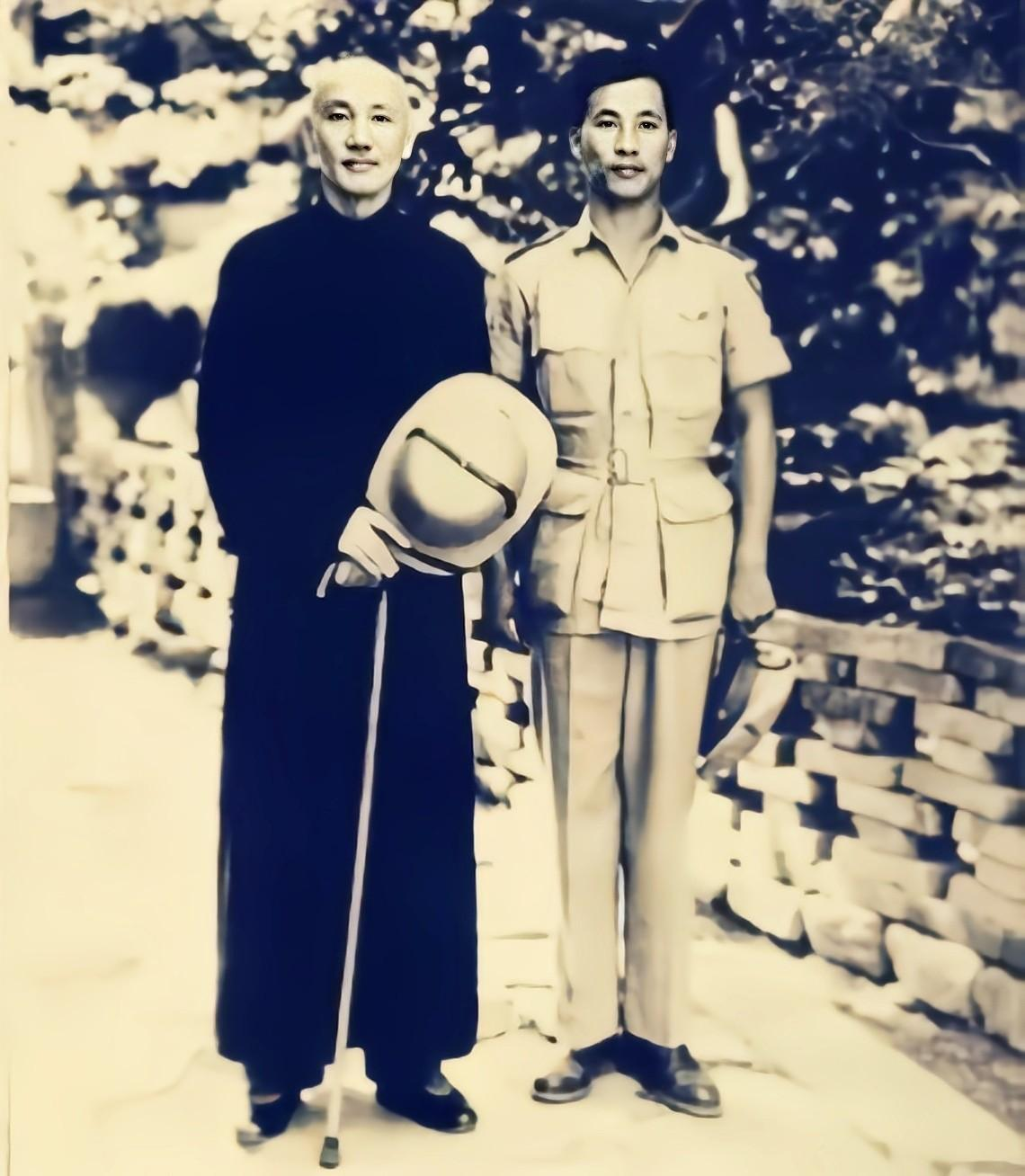

1925年,孙中山先生病逝后,宋庆龄身穿黑色大袖旗袍,留下了这张珍贵的老照片。 1924年10月,冯玉祥在北京发动政变,并邀请孙中山北上,共同商讨国家大计。 孙中山,作为中国民主革命的领袖,怀抱着实现国家和平统一的崇高理想,决定不顾个人安全,北上北京。 到达北京之前,孙中山在1924年底于天津短暂停留了29天。期间,他的健康状况令人担忧,他的肝病病情恶化,迫使他不得不于12月31日扶病入京。 进入北京后,孙中山的病情进一步加重,到了1925年1月,他的健康状况达到了危险的边缘。 1月23日,一个转折点出现,德国医生克礼在检查孙中山时,发现了令人担忧的症状——孙中山的眼球出现黄晕,这是肝脏病变严重的信号。克礼医生迅速组织了一个国际医疗团队,包括中国、德国、美国的医生,共同商讨治疗方案。 1月26日,孙中山在宋庆龄的陪同下入住了协和医院,接受手术治疗。手术过程中,医生发现孙中山的肝脏状况远比预期更为严重,肿瘤遍布,腹腔内器官粘连,无法进行手术切除。这一切,无疑是一个沉重的打击。 在得知孙中山患有晚期肝癌后,广州的廖仲恺极为焦虑,但重任在身,无法亲自前往北京。 孙中山的一句话,“广东不可一日无仲恺”,体现了他对国家大局的考量。廖仲恺随后派遣何香凝北上,于2月10日到达北京,协助照料孙中山。 面对病魔,孙中山及其团队未曾放弃,他们尝试了当时最先进的放射性镭锭治疗,但情况并未好转。于是,他们转向了中医治疗,希望能寻找到奇迹。 2月18日,孙中山搬至铁狮子胡同的行馆,由张静江、胡适等人推荐的中医陆仲安接手治疗。 1925年2月,孙中山的健康状况经过一段时间的中医治疗后,初见起色。 然而,情况在2月24日急转直下,孙中山突遭病痛袭击,失去了进食的能力,呼吸急促,生命垂危。中医诊断其为“肝血大亏”,暗示病情极其严重。 在这个关键时刻,面对孙中山可能的离世,他的亲信和家人开始考虑为他立遗嘱的必要性。 2月24日下午,汪精卫、孙科、宋子文、孔祥熙四位密友在宋庆龄的许可下来到孙中山的床前,准备讨论遗嘱事宜。 孙中山虽然病重,但对于国家和个人事务的安排仍表现出了极高的关注和决断力。汪精卫首先提出,考虑到孙中山的病情和国家事务的紧迫性,建议孙中山为国民党的未来和自己的家事作出具体指示。 孙中山听后沉思,同意了汪精卫的建议,并听取了事先准备好的遗嘱内容。遗嘱内容涵盖了对国民革命的期望、对未来党务的安排以及对家属的关照。听完后,孙中山表示了坚决的支持和赞同。 此时,何香凝和宋子文等人也对孙中山表达了请他尽快签字的请求,以确保其意愿得到妥善执行。 然而,就在准备签署遗嘱之时,孙中山听到外面宋庆龄的哭泣声,他决定暂缓签字。 3月11日,情况变得更为紧急。何香凝和宋子文感到必须尽快完成遗嘱的签署,以免错失机会。他们与宋庆龄沟通后,宋庆龄虽心痛但理解遗嘱的重要性,同意了这一做法。 于是,孙中山的家属和国民党成员齐聚其病榻前,见证了这一历史时刻。 当汪精卫和孙科将遗嘱递给孙中山时,他已经力不从心,无法亲自签字。在这个深情而庄重的时刻,宋庆龄扶着孙中山的手帮助他签字。 孙中山虽然体弱,但他在遗嘱上清晰地签下了自己的名字,留下了对国家和家庭的最后叮嘱。 在孙中山生命的最后几天,他的身体日渐衰弱,但他的精神仍旧坚定,对于自己未能看到的中国统一和民主进程深感遗憾。 签署遗嘱之后,他对周围的人表达了自己深沉的思考和希望。孙中山强调了自己北上北京的目的:寻求和平统一的方案,其中包括召开国民会议、废除不平等条约、实行三民主义与五权宪法,以建设一个自由平等的新国家。 尽管他知道自己的生命即将结束,孙中山仍旧对未能实现这些理想表示遗憾,并希望他的同志们能继续为这些目标而奋斗。 进入3月12日的前一天,孙中山的健康状况迅速恶化,他开始出现意识不清的状况,并说出让人难以理解的话。 在这些瞬间,宋庆龄尽力安慰他,尽管面对孙中山即将离开的现实,她仍然表现出坚强。 在孙中山生命的最后时刻,他还表达了希望自己的遗体能够像列宁一样被保存,并希望被安葬在南京紫金山麓。 孙中山生命的最后一晚,他再次召见了自己的亲人和同事,尽管已经无法清晰表达,但他仍旧重复着关于和平、奋斗和国民会议的话语。 然而,尽管经历了种种努力,1925年3月12日,孙中山因肝癌病逝于北京,结束了他为中国和平统一与民主革命不懈奋斗的一生。 孙中山的去世,不仅是中国民主革命损失了一位杰出的领袖,也让所有关注他北上行动的人深感哀痛。