陈永贵说:“那是老人家的生日,老人家是用自己的稿费请我们呢!大家想想,我陈永贵一个农民,五十多了,顶了一头高粱花子,怎么能享受这样的待遇?这不是请我一个人,请的是全中国的农民啊!老人家惦记咱们农民呀!想叫咱们过上好日子呀!”

1963年8月,大寨遭遇了一场毁灭性的洪涝灾害。百年不遇的山洪使大寨人的粮田和房屋陷入了一片汪洋之中。危急关头,郭凤莲和全村22名女青年组成一支突击队,义无返顾地奔忙在抢险第一线,这就是后来闻名全国的“铁姑娘队”。 灾后,国家送来了钱、粮和物资。

然而,大寨人没有收下,原封不动退回去。党支部当即提出了“三不要”“三不少”的口号。全国性的“农业学大寨”拉开帷幕后。“铁姑娘”郭凤莲和所有的大寨人一样无比欢欣鼓舞、干劲倍增。她们投入“先治坡,后治窝”的抗灾自救的艰苦奋斗中,白天扶苗整地,晚上建设家园,被人们称为“铁姑娘”。

艰苦岁月她与那些花季姑娘和男社员一样大干苦干,改造家乡落后面貌,成了一个家喻户晓的人物。 1963年11月份,大战狼窝掌拉开序幕。那天天气特别冷,早饭和中饭都是送到地里吃的,冷得很厉害。到了下午,天也快黑了。 支书说:“姑娘们暖和完了以后,休息休息,你们走吧,你们早点下工吧。” 女青年突击队队长郭凤莲说:“你们下不下班啊?”

支书说:“男同志再干一会儿也得回去了,姑娘们先回去吧。” 姑娘们都说:“咱不回去,男同志还没有下工,咱们就回去了,咱们也干吧。” 烤完火后,就跟男同志一块干。这些姑娘都跟铁人一个样子,你指到哪里她就干到哪里,干脆就叫“铁姑娘”算了,还叫什么女青年突击队,就叫铁姑娘队吧。从那天起,“铁姑娘队”就叫成了。

由于高强度的劳动,许多人当时犯了关节炎,关节都粗了。到了冬天,连手指都疼,脚也起冻块。 郭凤莲在读小学时,留给她的最深记忆都和吃有关。有一天下午,郭凤莲与几个小伙伴在院里做游戏,玩着玩着,几个人饿得不行,下午的太阳还高高挂在天上,等大人回家还不知要等到何时。孩子们饥饿的眼神在屋里院外搜寻,可是哪里还有吃的东西轻易出现在眼前。

渐渐地,孩子们的眼神聚焦在院里的大磨盘上。几个孩子焕发出惊人的力量,她们居然把磨盘抬了起来,把磨盘底下的面扫出来,然后放到锅里煮好,蘸了点辣椒,几下就吃了个干净。然后,再刷锅洗碗,恢复磨盘。大人们回来后,啥也没发现。只是再磨面的时候很奇怪,怎么磨了半天才磨出来。 对于郭凤莲来说,她的童年和少年时代还是快乐的,即使是与艰难、饥饿的对抗也是在一个单纯而激扬的氛围里完成的,以至于她认为生活的一切本该如此。

很快,命运将在她的肩上放一个沉甸甸的担子。从此,她将挑起自己和大寨的兴衰荣辱。 那场特大洪水袭击大寨村后,大寨简直一贫如洗,也就只有库房的粮食还存下一点,但好在人没死,牲畜还在。在那些像钢铁般不停地劳动的人们中间,就有年仅16岁的郭凤莲和22名同样年轻的姑娘们,她们中年龄最小的只有13岁,最大的也不过17岁。

多年之后,郭凤莲回忆道: 正困难的时候,天不亮,人都下地了,干到晚上看不见路的时候才能回来,回来还得加班修房子,修完了房子回去以后吃酸饭,酸饭是什么概念呢?就是白开水下点小米,再放点咸盐,再放点野菜,这就是酸饭。男同志少吃点窝窝头,糠面窝窝头,我们女同志吃一碗酸饭都睡觉了,没有办法。 那时候,除了恶劣的自然条件,最大的敌人还是饥饿。

快到中午的时候就已是饥肠辘辘,人们盼着午饭赶紧送到地里。人人的饭量都变得奇大无比,一个4口之家用的大锅,每人都可以喝一锅稀饭,有时是玉米面条上放点萝卜丝,没有什么营养,也没有什么油,很快就饿了。 11月份,天特别冷。寒冷仿佛能够冻僵一切。姑娘们手上起了泡,开裂了,流血,然后再冻成冰。

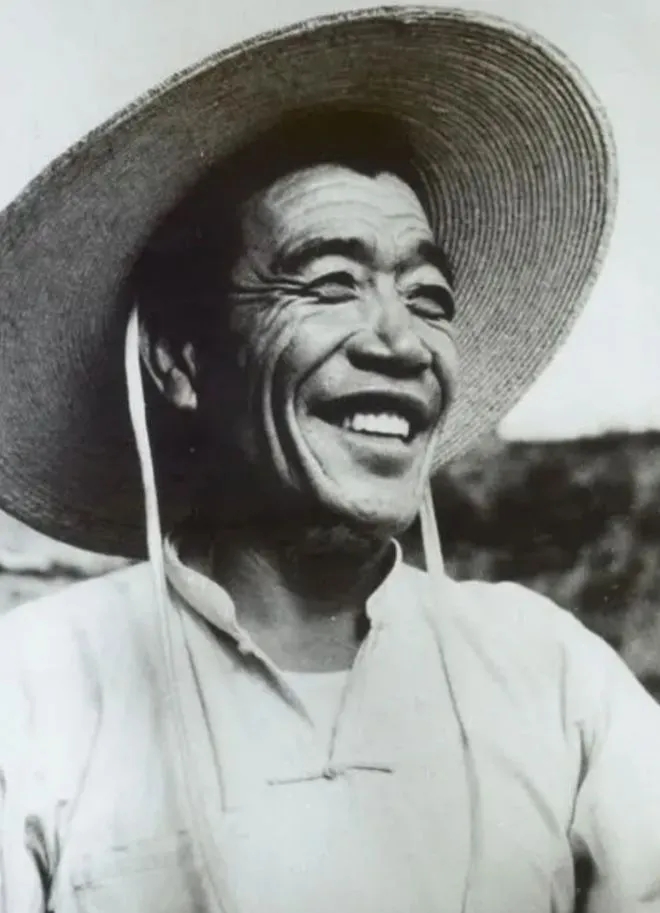

谁也没有戴过手套,没有穿棉鞋,没有钱去买。 数九寒天,陈永贵会点燃一堆玉米秆,让大家烤火。烤完火,郭凤莲她们坚持和男人们一起干活,她不认为女人可以比男人少承担辛劳。她们当时的主要工作是垒石头,抱起石头走一大段路,垒到堤坝上。 这些和男人们一样承受苦难和繁重劳动的姑娘们,赢得了所有人的尊敬。

陈永贵感叹说,“这是群铁妮妮呀”。“妮妮”是山西农村对女孩子的称呼,这个称呼后来变成更具普通话味道的“铁姑娘”并风靡一时。 那时候,她虽然不知苦、不知累地干活,却也和现在的姑娘一样爱唱爱跳。那是一个充满了单纯的激情与快乐的年代。繁忙的劳动、艰苦的环境并没有泯灭少女们的爱美之心。郭凤莲悄悄保留了自己对美的理解。白天,她穿着旧军服去劳动,晚上会悄悄地在家里穿着红衣服照镜子。