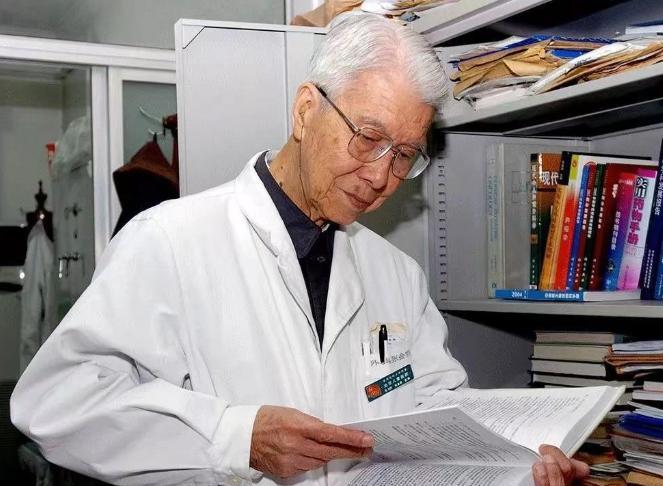

1948年,医生张金哲想采用开刀放血的方法,攻克致死率100%的皮下坏疽症。当时有人嘲笑他说:“别做梦了!”不料,他竟拿自己刚出生的女儿做实验,并成功救治无数家庭。这位张金哲医生后来怎么样了? 1948年,一场名为"皮下坏疽"的传染病在中国大地上悄无声息地夺走了无数婴儿的生命。这种疾病一旦感染,短短2-3天内就会扩散至整个后背,皮下感染化脓,死亡率几乎是百分之百。在那个医疗条件极为有限的年代,即使经验丰富的医生也束手无策。 张金哲,这位当时北大附属医院的年轻外科医生,却不愿坐视这样的悲剧继续上演。通过反复研究和观察,他提出了一个在当时看来近乎疯狂的想法:"能不能赶在病毒扩散前,将皮肤切开,把脓血排出来呢?" "离经叛道!"当他将这一想法告诉同事们时,遭到了一致的反对。在那个年代,中西医都坚持"化脓未局限、未熟透,不能切"的传统观念。更何况,即使手术成功,当时的术后护理水平也难以保证患儿不会因为感染而丧命。 命运却给了张金哲一个残酷的考验。就在他为自己的理论寻求突破口的时候,一个噩耗降临——他刚出生三天的二女儿感染了皮下坏疽。面对妻子的嚎啕大哭,张金哲内心无比煎熬。 "就算不手术,以皮下坏疽几乎百分之百的致死率,女儿依旧有生命危险。手术反而能让她有一线生机。"张金哲这样想着,但妻子和家人坚决反对他这种冒险的做法。 无奈之下,张金哲做出了一个惊人的决定——瞒着家人,将女儿偷偷送进手术室,亲自为她实施手术。那一刻,他既是一位担忧的父亲,也是一位坚定的医者。他深知,如果手术失败,不仅会失去心爱的女儿,自己的职业生涯也将就此终结,余生将活在无尽的愧疚中。但如果成功,不仅能救自己的孩子,也将为无数家庭带来希望。 手术进行得异常顺利,张金哲小心翼翼地清理女儿身上坏死的组织和脓血,然后缝合伤口。但最煎熬的时刻还在后面——术后观察期。任何一点感染都可能前功尽弃。 接下来的日子里,张金哲寸步不离病房,日夜守候在女儿身边。或许是上天被这位父亲的爱心和医者的仁心所感动,女儿的恢复过程出奇地顺利,很快就完全康复了。 这一成功案例证明了张金哲的"早期切除法"是有效的。这一方法很快在全国范围内推广开来,成为对抗皮下坏疽的有力武器。到了1950年,皮下坏疽的死亡率从原来的百分之百降至百分之五以下,挽救了无数幼小的生命。 在成功战胜皮下坏疽疾病后,张金哲的医学生涯迎来了更广阔的天地。新中国成立后的首届卫生工作会议上,国家提出要尽快完善救助儿童的小儿外科体系。面对这一几乎是空白的医学领域,30岁的张金哲毫不犹豫地挑起了大梁。 他在北大医学院成立了小儿外科专业和诊室,但当时的条件十分艰苦——只有一块牌子和5张病床,没有专业的器械和设备。更困难的是,连续几个月都没有一位病人前来就诊。大多数家长并不了解"小儿外科"是什么,也不敢轻易让孩子"开刀"。 张金哲的这份坚持,源于1946年的一次心痛经历。那是一个深夜,他值班时遇到一位抱着孩子急匆匆闯入医院的妇女,苦苦哀求道:"大夫,求求你救救孩子吧?"经检查,孩子患上了白喉,已经呼吸困难。但当时中国没有小儿外科诊室,婴幼儿只能寻求成人外科医生帮助,而他们对这一领域并不熟悉。面对需要立即进行切管手术的病情,没人敢贸然为如此年幼的婴儿实施手术。张金哲只能眼睁睁看着孩子在眼前失去生命。 这段经历深深刺痛了他,促使他下定决心填补小儿外科的空白。尽管开局艰难,命运却给了他一个转机。一位年轻妈妈生下了被误认为"双头怪婴"的孩子,因为没有呼吸被当作死胎丢在垃圾桶。当张金哲的同事听到垃圾桶传来哭声并告知他后,他立即赶去查看,发现这根本不是"双头婴儿",而是脑膜膨出,只需手术治疗即可。 手术顺利完成,这名婴儿成为了小儿外科的第一位患者,一周后康复出院。"双头怪婴"的故事很快传遍北京城,张金哲声名大振,北大医院的小儿外科也开始人满为患。在他的带领下,小儿外科手术死亡率从30%降至9%,第二年进一步降至5%。 1955年,张金哲调入刚刚建成的北京儿童医院,担任小儿外科主任。面对西方国家的技术封锁,他带领团队自主研发了小儿麻醉技术。在60年代,针对婴幼儿先天性巨结肠这一高发疾病,他创新设计了一种钳子,可将肠子拖出肛门外切除,伤口自行愈合,使手术由三次变为一次,大大降低了死亡率。这一工具在国际上被命名为"张氏钳"。