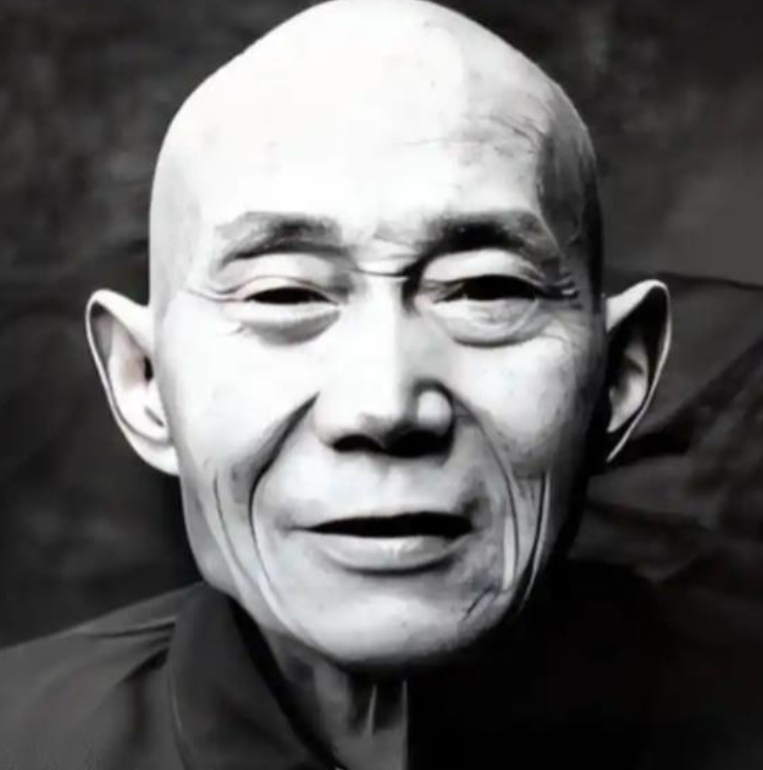

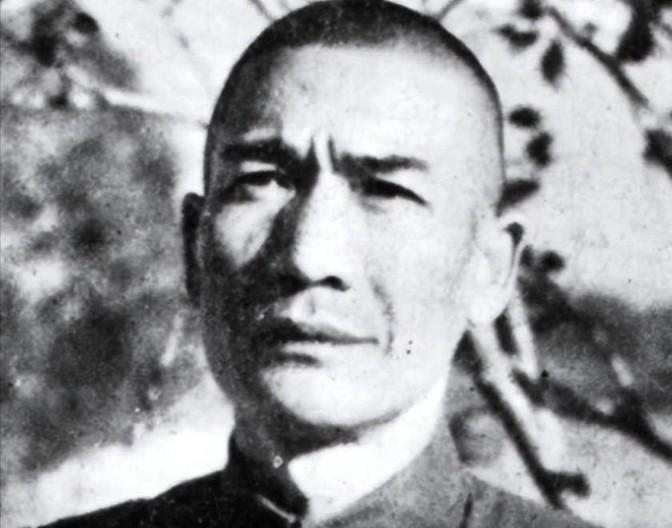

1941年,日军朝郭伍士开了七八枪,又对着他的腹部捅了两刀,这才离去。不久,一个路过的老大爷发现,郭伍士还活着! 1956年秋天,沂水县桃棵子村的河边,一位满头白发的老妇人正在洗衣服。远处,一个七尺男儿却奇怪地跪着向她一步步挪来。这个男人,正是八路军山东纵队侦察员郭伍士,他用双膝丈量着这条寻找恩人的路,整整走了八年四个月。 "娘呀,我可找到您了!整整八年四个月,我总算是见着您了!"当郭伍士终于跪到祖秀莲面前时,这个坚强的战士一下子扑倒在她怀中,哽咽不止。 故事要从1941年11月说起。当时,日军在沂蒙山区展开了"铁壁合围"大扫荡。山东纵队侦察参谋郭伍士在沂水县桃棵子村挡阳柱山附近执行侦察任务时,不幸被日军发现。敌人朝他连开数枪,郭伍士身中五弹倒地。日军以为他已经死亡,又用刺刀连捅几下他的腹部,这才扬长而去。 奇迹发生了。日军走后,郭伍士竟然苏醒过来。他忍着剧痛,用手将流出的肠子按回腹腔,用衣服紧紧勒住伤口,凭着钢铁般的意志,一点点向村子方向爬去。身后,是一路触目惊心的血迹。 终于,他爬到了桃棵子村村头祖秀莲家的门口,气息奄奄。祖秀莲认出这是一名八路军战士,立刻将他抬进屋内。她小心翼翼地清洗包扎伤口,抠出他嘴里的碎牙和血污,还给他喂水解渴。当水从伤员嘴角漏出时,她发现郭伍士的嘴被子弹打穿,直通后颈。祖秀莲不顾脏污,再次将手伸进他的嘴里,把卡在喉咙处的几块大血块抠出来,这才让水顺利地进入他的胃里。 在这个素不相识的老大娘怀里,郭伍士流下了眼泪。生他的母亲已经过世,但此刻,他仿佛躺在沂蒙山区另一个母亲的怀抱中。 然而,回忆停在当下,那个向祖秀莲跪行的郭伍士,到底经历了怎样的寻找?原来,战争年代分别后,他时刻记挂着救命恩人。为了找到当年那个只知道姓张的"大娘",他甚至挑着扁担,一头担狗肉,一头担散酒,走遍沂蒙山区的村村寨寨,一边卖酒肉,一边打听"张大娘"的下落。几经周折,误入多个村庄,几度失望,最终在1956年这个秋日,他终于找到了恩人祖秀莲。 重逢的泪水尚未干透,郭伍士已经搬来全家,认祖秀莲为母。那一年是1956年,他们在桃棵子村开始了没有血缘却胜似亲人的生活。回望1941年那场生死相托,祖秀莲的救命之恩宛如昨日。 祖秀莲,1915年嫁到沂水县桃棵子村,当地人习惯叫她"张大娘"。1939年初,已近五十的她加入了村里的妇女救国联合会,和年轻妇女一起磨军粮、做军鞋,积极参与抗日活动。当郭伍士满身是血爬到她家门口时,她毫不犹豫地将他抬进屋内抢救。 救下郭伍士只是开始。当天夜里,张大娘忙活了整整一晚,细心清理伤员身上的血污、包扎伤口。但天快亮时,她陷入忧虑——日伪军仍在附近扫荡,家中没有隐蔽的藏身之处。幸好第二天早上,张大娘的三个侄子来了,大家商量后决定将伤员转移到村西北角的一间柴草屋。 等到日军暂时撤回据点,张大娘和侄子们又将郭伍士抬回家中。当时家境贫寒的她,只有一只下蛋的老母鸡,这是家里唯一的财产。为了救人,她和丈夫商量后毅然决定,将鸡换成半提篮小麦面,每顿为伤员单独做一锅饭,自己则继续吃糠咽菜。 敌人三天两头进村扫荡,郭伍士留在家里太危险。张大娘和侄子们将他转移到山上一个岩洞里,用石块和玉米秸遮挡洞口。洞内潮湿闷热,不通风,但她仍坚持每天上山送水送饭,为他擦洗包扎。 一次换药时,张大娘发现郭伍士腹部伤口上爬满了蛆虫,泪水一下涌出。她灵机一动,想起腌咸菜时用芸豆叶驱除蛆虫的土办法。深秋时节,找到新鲜芸豆叶并不容易,她四处寻找,终于在村东菜园找到几片将枯未枯的芸豆叶。她采回芸豆叶,拧下水来滴在伤口上,果然蛆虫慢慢爬出,再用艾蒿水清洗伤口,重新包扎。 看到祖秀莲忙得满头大汗,郭伍士情不自禁喊了声"娘"。这位沂蒙红嫂还进山采药,熬制中药为他医治。经过一个多月的精心照料,郭伍士终于好转,回到部队继续抗日。 1941年到1956年,十五年的生死相别。重逢后,郭伍士认祖秀莲为母,全家搬到桃棵子村照顾她。他把部队发的伤残补贴、油米面都会分给祖秀莲,而祖秀莲也帮他照看儿女。没有血缘关系的母子俩在小村相处了19年。