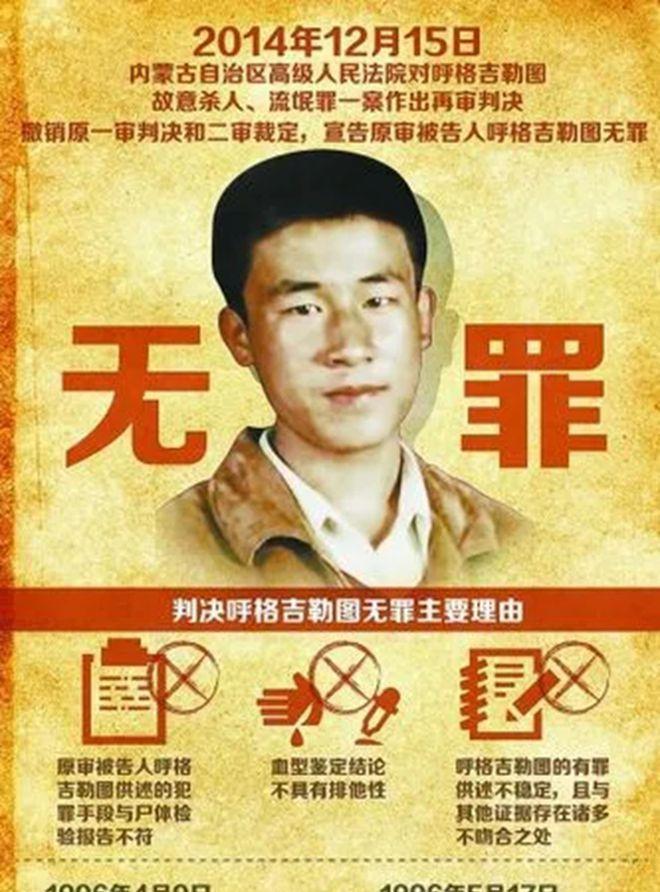

呼格吉勒图为何被冤杀? 2014年12月15日,内蒙古自治区高级人民法院对呼格吉勒图案作出再审宣判。法院认定,原审被告人呼格吉勒图无罪。这个迟来的判决,为一个曾经轰动全国的刑事案件画上了句点。当天,呼格吉勒图的父母步履蹒跚地走出法院。这对年迈的父母,用整整十八年的时间,终于等来了儿子的清白。 在呼格吉勒图案平反之前的几年,一个重要的转折点彻底改变了案件的走向。2005年10月,一位连环杀手的落网,揭开了这个尘封多年的案件的真相。这名叫赵志红的犯罪嫌疑人在落网后,主动交代了多起命案,其中就包括1996年发生在呼和浩特卷烟厂的那起命案。他的供述与案发现场的诸多细节高度吻合,这让原本已经尘埃落定的案件出现了转机。 真凶的出现,让呼格吉勒图父母多年的申诉有了突破性进展。自2004年3月起,内蒙古政法委就已成立了呼格吉勒图案件复查组。但直到赵志红落网,这个案件才真正开始了实质性的重新调查。在此期间,呼格吉勒图的父母始终没有放弃为儿子讨回公道。他们的申诉之路走遍了各级部门,从基层派出所到最高检察院,从地方政府到中央机关,每一个可能的申诉渠道都留下了这对老人的脚印。 随着案情逐渐被媒体揭露,这起冤案在社会上引起了强烈反响。多家媒体对案件进行了深入调查报道,揭示出案件中存在的诸多疑点。比如呼格吉勒图案发后主动报警的事实,比如案件审理过程中明显存在的程序违规,再比如从案发到执行死刑仅用了短短六十二天的惊人速度。这些报道让全国民众看到了一个触目惊心的司法悲剧。 舆论的持续发酵最终引起了中央领导的重视。在相关批示下,内蒙古自治区高级人民法院于2014年11月决定启动再审程序。与此同时,当年参与办案的多名司法人员也受到了调查。这些举措表明,在经历了漫长的等待之后,真相终于开始浮出水面。 然而,对呼格吉勒图的父母来说,这个迟来的正义带来的更多是悲怆。他们用十八年时间将儿子养大成人,又用同样漫长的十八年为儿子讨回清白。这期间,他们经历了无数次的失望与打击,但始终没有放弃。当正义终于到来时,他们已经白发苍苍。这起冤案不仅仅是一个普通的司法错案,更是一个关于司法公正、人性尊严的深刻警示。它被写入中国法治史,成为推动中国司法改革的重要案例之一。 回溯到1996年4月9日那个命运的转折点。当时在呼和浩特卷烟厂工作的呼格吉勒图,和同事闫峰听到女厕所传来呼救声。两人本着救人的初衷前去查看,却发现了一具女尸。作为普通公民,他们立即向警方报案。这个源于善意的举动,却让呼格吉勒图陷入了无法脱身的深渊。 然而,案件调查的走向却出人意料。仅仅两天后,最先报案的呼格吉勒图竟然成为了警方认定的凶手。在随后的审讯过程中,办案人员采用了非法的刑讯手段。在高压之下,年仅十八岁的呼格吉勒图不得不违心认罪。这份被逼供的口供,成为了判处他死刑的关键证据。 从案发到执行死刑,整个过程只用了短短六十二天。这样的审判速度,在当时的司法环境下也属罕见。1996年5月,内蒙古高院对案件进行二审,仅用了一个月就核准了死刑判决。同年6月10日,年轻的生命戛然而止。这个案件的处理速度之快,反映出当时司法系统存在的严重问题。 在这起案件中,办案人员的行为值得深思。他们为什么会如此急于破案?当时的考核制度给出了答案。快速破案往往意味着立功受奖,意味着职务升迁。据后来的调查显示,参与办案的多名警务人员因此案获得嘉奖,有的还得到提拔重用。这种以破案率为导向的考核机制,在某种程度上助推了司法不公的发生。 更令人痛心的是,在整个司法程序中,本应发挥制约作用的多重防线都失效了。检察机关没能有效履行法律监督职责,法院的审判程序也未能发现案件中存在的诸多疑点。比如,案件中缺乏直接证据,物证与口供之间存在明显矛盾,这些本应引起司法人员警觉的问题都被忽视了。 这起冤案暴露出的不仅是个案问题,更是制度性缺陷。死刑案件的审判程序过于草率,法律监督机制形同虚设,加上当时普遍存在的重破案轻人权的执法思维,共同织就了这张夺命的大网。在这张网中,一个普通工人的生命,一个家庭的幸福,就这样被草率地摧毁了。 如果说法律是保障正义的工具,那么在呼格吉勒图案中,这个工具被严重异化了。不是法律本身出了问题,而是执行法律的人背离了司法的本质。当司法工作者将破案率凌驾于司法公正之上,当程序正义被搁置一旁,悲剧就难以避免。这个案件给我们的警示是:司法公正不能只停留在纸面上,更要体现在每一个具体案件的办理过程中。

有你真好

故意制造冤家错案的人都应该全部枪毙