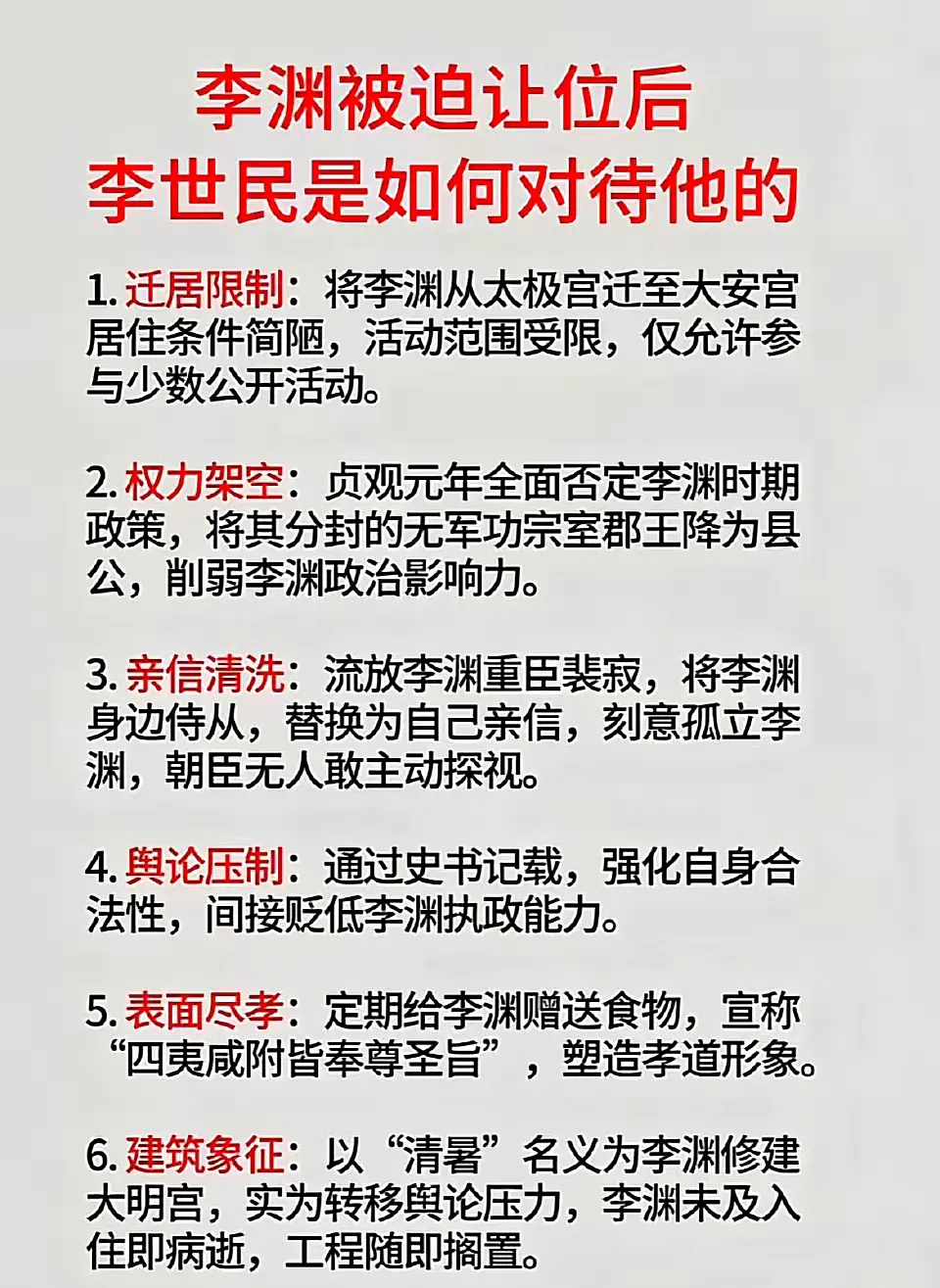

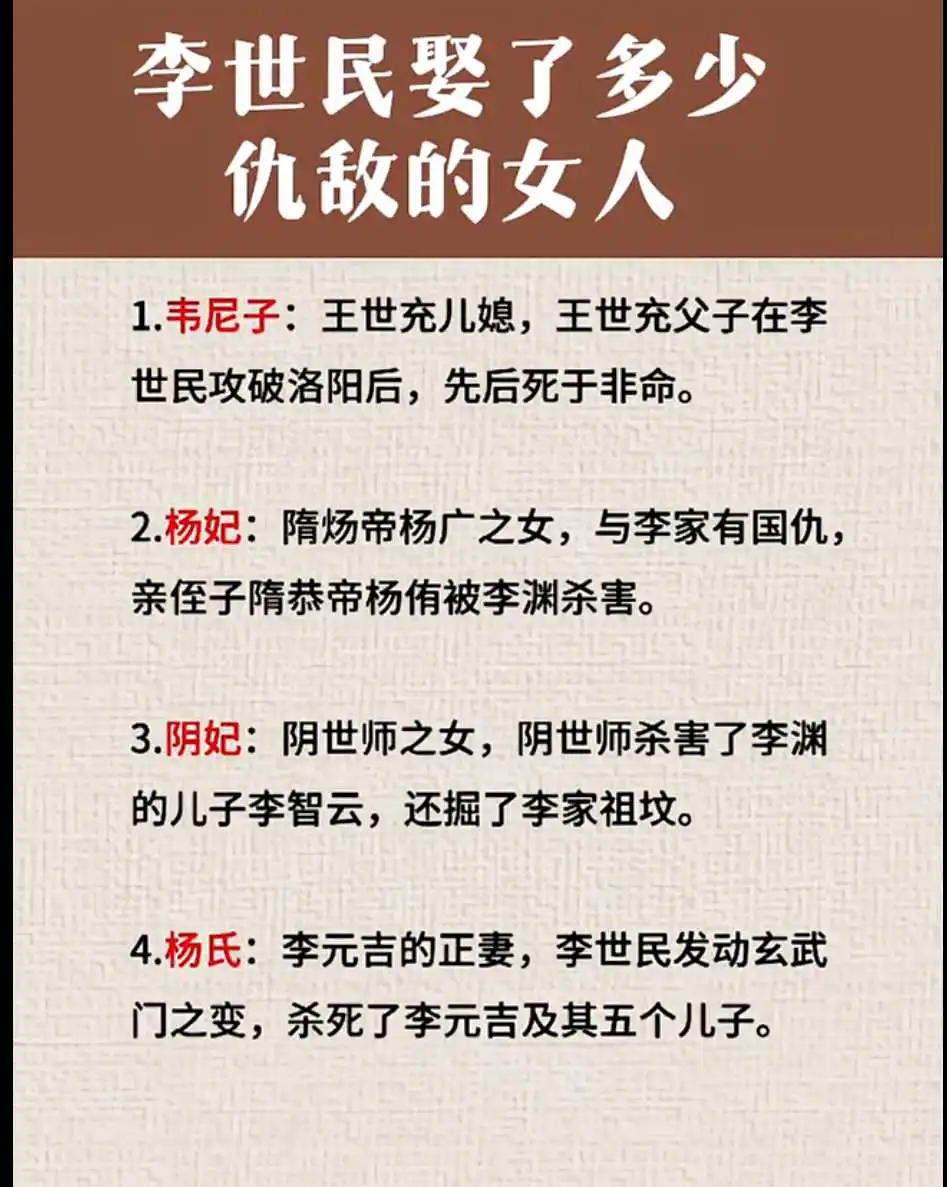

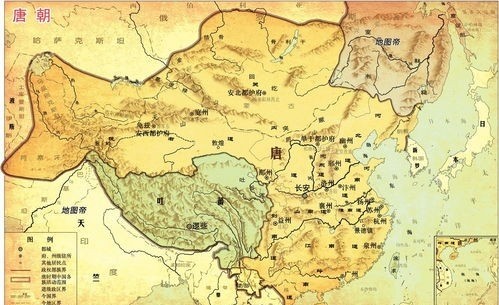

财政供养8000万人,唐太宗如何治理“十民九官”?明朝裁员差太远 想象一下,假如今天中国的公务员队伍暴增到8000万人,相当于总人口的近10%,每十个人中就有一人吃财政饭,这会是怎样一番景象?然而在1400年前的唐朝初年,情况比这更加离谱——那时是"十羊九牧",意味着十个百姓中竟有九个是官员! 贞观元年(627年),刚刚登上帝位的李世民正面临着前所未有的三重困局。 政治上,玄武门之变的血腥阴影挥之不去。就在前一年,李世民在玄武门发动政变,杀死了太子李建成和弟弟李元吉,逼迫父亲李渊退位。这场血腥夺权不仅让他背负弑兄逼父的道德污点,更让他面对数十位手握封地的李姓王爷的潜在威胁。李渊曾广封宗室,连襁褓中的孙辈也封王,这些宗室成员既是李唐江山的"股东",也是新皇权的潜在挑战者。 行政上,臃肿低效的官僚体系令国家运转迟缓。中央官员超过2000人,比起隋朝膨胀了一倍以上;地方州县的数量也是隋朝的两倍。这种"十羊九牧"的荒谬局面导致决策流程繁琐,一项政令需要经过多达17天的层层审批才能执行。 财政上,庞大的人事开支让国库入不敷出。财政供养人员占比高达12%,而战乱后的百姓普遍贫困,税收来源匮乏。诸多王爷占尽资源却无实际贡献,更是雪上加霜。 就在李世民举棋不定之际,一次意外的谏言成为了转机。贞观八年,李世民欲纳16岁的郑氏为妃,不料郑氏已与陆爽有婚约。魏征在朝堂上直言:"陆爽否认婚约,实因畏惧陛下报复!"并揭露李渊曾强夺辛处俭之妻的往事。这番言论在当时可谓冒天下之大不韪,稍有不慎就会人头落地。 面对魏征的直谏,李世民没有震怒,反而深受启发。他意识到,魏征敢于直言是因为心系国家大局。若能广纳如魏征这样的忠臣良将,或许能找到解决当前困局的良方。 此时的李世民面临着艰难的抉择:若大开杀戒清算王爷,必将失民心、激起反抗;若放任不管,中央权威难立,财政崩溃在即。最终,他决定采纳魏征等人的建议,以裁撤冗官为突破口,展开一场涵盖政治、行政、经济的全面改革。 贞观元年的一个清晨,集市上的小贩们交头接耳,谈论着昨日发生的大事。"听说了吗?太宗皇帝裁了三千宫中属官,连自己的亲兄弟爵位都降了!"唐太宗的改革风暴,就这样席卷了整个长安城。 面对"十羊九牧"的局面,李世民采取了一套精准的"分类清算"策略。首先从宗室王爷下手,对无军功者采取温水煮青蛙的策略。淮安王李神通的五个儿子从郡王降为公爵,李神通虽当朝抗议,但李世民以"天下为公"为由坚持己见:"朕的兄弟也一样要降爵,为何单独给你家优待?"对有军功却心怀异志的王爷,他则毫不手软。长乐王李幼良虽曾击退突厥,但因私养死士、勾结外敌,被赐死;义安王李孝常曾献永丰仓助李渊起兵,却因密谋政变被斩首示众。这些震慑宗室的举措传递出明确信号:顺者生,逆者亡。 中央机构的裁减更为惊人。李世民命房玄龄、杜如晦对中央官员进行大刀阔斧的改革,从2000余人锐减至643人,裁减比例高达60%。更为难得的是,他率先从自己的秦王府旧部开刀。这些追随他南征北战的功臣,为了国家利益,也不得不接受精简。地方州县的合并整顿同样力度不小,合并精简了50%的机构,全国划为10道,简化了行政层级。 改革不只是简单的裁员,更是制度的重构。李世民首创"谏官随宰相入阁"制度,让魏征等谏臣参与最高决策。这一举措在当时堪称革命性的创新,等同于主动将"逆鳞"暴露给臣子。从此,魏征成为李世民不可或缺的"明镜",一生进谏200余次,其中37次涉及皇权核心问题。 科举制度的革新同样功不可没。李世民将科举考试科目从原来的寥寥数科增至9科,涵盖经史、文学、法律、算学等多个领域。他还首创了"殿试"的雏形,亲自参与选拔。贞观年间,共录取进士205人,其中寒门子弟占比高达63%,打破了门阀世族的垄断。薛仁贵就是一个典型的例子,他从田舍郎一跃成为灭高句丽的统帅,实现了"朝为田舍郎,暮登天子堂"的传奇人生。 这些改革带来的成效令人瞩目。行政效率飞跃,决策流程从17天缩短至3天;贞观十三年,全国死刑犯仅29人,较隋末下降了98%。财政负担大大减轻,供养人员从12%降至4%,每年节省相当于20万石粟米的开支。社会经济繁荣发展,人口从隋末1200万增至贞观末1900万。长安成为国际大都市,胡商达5万人,占总人口的12%。